-

-

숨

모자 지음 / 첫눈 / 2018년 2월

평점 :

절판

아주 작은 삶의 조각들 <숨>.

평범한 사람들의 일상이 소설이 되길 바라는 마음으로 써 내려간 필명 모자 작가의 소설 같은 에세이입니다.

그와 그녀. 이름 없이 등장하는 이들.

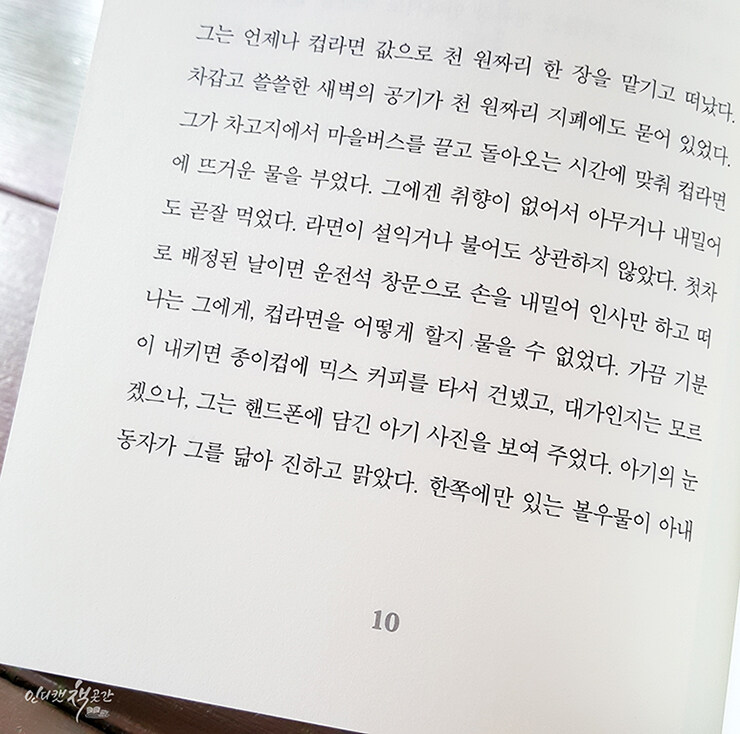

마을버스 기사, 이별을 겪은 남자, 오피스텔 경비원, 주부 등 작가의 기억 한편에 자리 잡은 그들의 이야기는 평범해 보이는 나와 내 이웃들의 이야기이기도 합니다.

겉으로는 평범해 보이지만 제각각의 빛깔을 띤 이야기.

담담하게 써 내려간 문장이 어떨 땐 버석거리기도, 어떨 땐 울컥하기도 하네요.

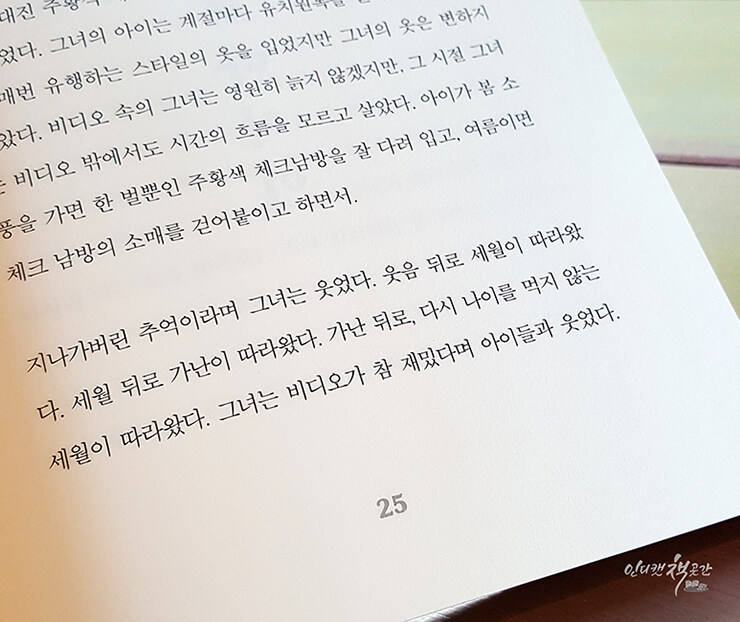

"그녀의 이름을 아는 사람은 줄어들고 누군가의 엄마로 기억되는 일이 잦아졌다. 아직 그녀의 삶을 다 산 것도 아니었는데, 그녀는 엄마가 되었다." - 책 속에서

"사람이 사람을 기억하는데 이유는 별로 필요하지 않은 것 같아"라는 말처럼 에세이 <숨>에는 과거의 인물들이 특별한 순서 없이 등장합니다. 문득 떠오르는 계기가 있을 때 자연스레 수면으로 드러난 그와 그녀. 주목받지 않는 삶을 사는 이들. 묻어뒀었지만 잊지는 않았던 그들의, 그날의 이야기를 들려줍니다.

<숨>을 읽는 내내 평범하다는 게 뭘까라는 생각을 했어요. 보통의 인간과 특이한 인간의 차이는 뭘까 싶기도 하고요. 모호한 경계 안에 있는 이들과 바깥에 선 이들을 구별하는 기준은 언제나 자신이니까요.

"겉으로 보기에만 평범하죠. 인생은 멀리서 보면 희극이라는 말도 있잖아요." - 책 속에서

소리 없이 투명해진 기억은 많을 테지만 어떤 기억은 제 마음대로 찾아와 막을 수도 없습니다. 가슴 저릿하게 만들어 놓고 기억 너머로 사라지기도 합니다.

살다 보면 기억나는 이름들. 기억하고 싶지 않아도 하게 되는 삶. 그저 잊어버린 척하고 사는 삶. 살다 보면 기억해야 할 이름이 더 많아지는 삶.

편의점, 술집, 노래방... 끊임없이 알바 생활을 하면서 마주친 인연들의 이야기는 팍팍한 삶을 드러내기도 합니다. '그'라는 대명사 속에 슬며시 숨은 저자의 글도 시련을 달래며 살아온 삶을 느낄 수 있었어요.

너무나도 보잘것없이 평범해서 우울해지는 삶. 희망을 꿈꾸는 것조차 기력 낼 힘이 빠진 삶. 저마다의 이야기에 그만의 결론을 내리지 않습니다. 힘내자는 다짐도 없습니다. 표지만큼이나 감정을 절제한 에세이 <숨>. 하지만 가난과 외로움으로 점철된 삶 속에서도 한 조각의 순수를 엿볼 수 있습니다. 그래서 어찌어찌 오늘 하루를 또 살고 있는 거겠지요.