-

-

천국보다 낯선 ㅣ 오늘의 젊은 작가 4

이장욱 지음 / 민음사 / 2013년 12월

평점 :

나에게 《천국보다 낯선》은 책을 읽으면서 쓰는 독서 노트에는 3페이지 분량으로 빼곡히 적었으면서도 그걸 리뷰로 다듬어 쓰기 까다로운 소설이었다. 공포물이 아님에도 으스스하고 기괴한 일들 속에 무심한 듯 묘사되는 단어 하나하나의 느낌이 참으로 기묘하다. 명확한 플롯이 없음에도 책을 덮은 후 찜찜함이라고 말하기엔 뭣한 그 묘한 기운에 머릿속에 물음표가 자꾸 생기게 만드는 소설이다.

김, 최, 정으로 불리는 세 친구가 교통사고로 사망한 친구 A의 장례식장을 찾아가는 2월 마지막 날의 밤이 이 소설의 배경이다. 『각자의 방식으로 떨어지는 빗방울, 서로 다른 자세로, 다른 표정으로, 다른 각도로 우산을 펴드는』 풍경은 소설 《천국보다 낯선》의 인물에 잘 비유되고 있다.

어중간하고 타협적인 성격인 전 애널리스트인 김, 그저 시간을 견디기 위해 글을 쓰는 여자인 김의 아내 정, 시니컬한 사회학과 강사 최. 이렇게 세 명의 친구가 A의 장례식장으로 함께 떠나는 과정, 그들과 함께 떠나지 못했던 홈리스 상태인 염의 이야기까지. 이들은 지난 시절의 A를 생각하고 저마다 자기 시선에서 생각한다. 같은 것을 이야기하는데도 조금씩 서로 다르고 어긋나 있다. 옛 기억뿐만 아니라 현재진행형인 상황에서도 그렇다. 서로 다른 이야기들이 한 면씩 모여 하나의 방을 이루는듯하다.

『 재구성된 과거. 기억과 감정이 조작한 과거. 하지만 그건 우리가 현재의 자신을 지탱하는 가난한 방편이기도 하다. 』 - p65

A의 교통사고가 어떻게 났는지 아무도 모르는 상황에서 세 친구 각자의 마지막 기억 속에는 A가 죽음을 암시하는듯한 말들을 기억해낸다. 일기예보와 상반된 날씨, 장례식장으로 향하는 길에 목격한 교통사고의 의문, 내비게이션이 잡지 못하는 도로, 어느쯤엔가 서해에 도착한 그들... 그 과정에서 죽은 A로부터 온 문자 메시지들. 읽는 내내 기묘하고 불길한 기운이 스멀스멀 느껴진다.

김, 정, 최, 염이 함께 모여서 봤던 A가 만들었던 영화에 대한 기억이 제각각의 기억이었다면, 마지막으로 나오는 염이 기억하는 A가 만들었던 영화의 줄거리를 또렷하게 생각하는 장면은 섬칫. 자살한 친구의 조문을 가는 세 주인공의 여정을 카메라가 따라갔던 것이다.

도대체 A는 정말 죽은 것인가? 라는 의문이 들 즈음 소설에서도 그와 같은 문장이 나와 더 섬뜩했다고나 할까.

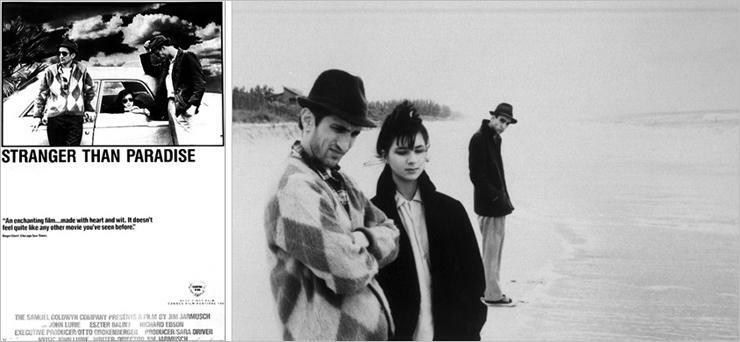

소설 《천국보다 낯선》 제목 때문에 자연스레 영화 <천국보다 낯선>이 떠오르지 않을 수 없다. 아메리칸 드림 로드무비였던 '짐 자무시'의 흑백영화 <천국보다 낯선>의 느낌과 소설 《천국보다 낯선》은 다르면서도 닮아있다. "낯선 곳에 왔는데도 모든 게 다 비슷해."라는 영화 속의 명대사가 책에 나오기도 해서 그렇기도 하지만 춥고 외로운 곳, 밤의 국도처럼 단조롭고 어두운 곳을 여행하는 사람들에 대한 느낌이 이 세계의 바깥과도 같은 낯섦을 드러내고 있어 로드무비 격 소설의 느낌이 든다.

△ 영화 <천국보다 낯선>

『 문득 세계의 모든 것이 낯설어지고 스스로 현실의 이방인이 되어 버린 순간을 만난 적이 있기 때문이다. 순간의 정지, 사라짐, 침묵, 사이 등으로부터 문득 열리는 '낯선'세계, 잘 알 수도, 명확해질 수도 없는 그 다른 세계에 붙일 이름으로 '천국보다 낯선'만큼 적당한 말이 또 있을까. 』 - p256 (백지은/문학평론가)

당혹스럽기도 하면서도 신선하고 긴장감 있게 읽었다. '오늘의 젊은 작가' 시리즈다운 소설이다.