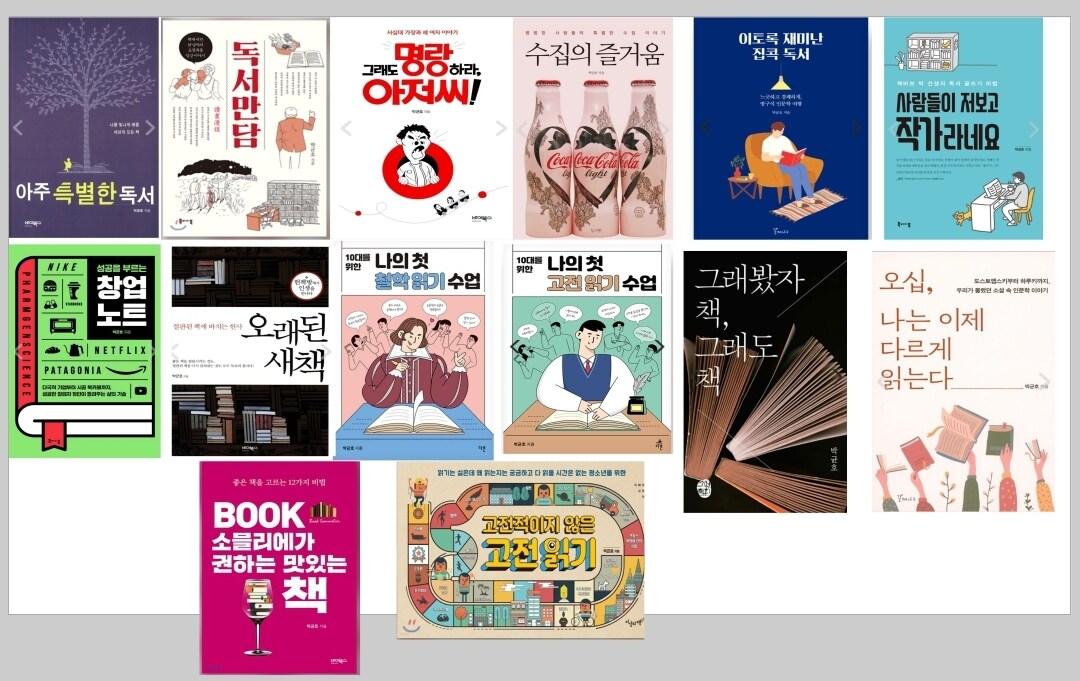

지난 주말 <오십, 나는 이제 다르게 읽는다>를 바탕으로 좀 강연을 했다. 줌 강연은 이제 겨우 익숙해졌는데 여전히 힘들고 고통스러운 순간은 강의 진행자가 내 소개를 할 때다. 우선 작가님이라는 호칭이 오글거린다. 그리고 내가 그간 써 온 책을 나열하는 것도 마치 치부를 드러내는 것처럼 부끄럽다. 그런데 그날은 진행자분이 내가 그동안 쓴 책 사진을 모아서 한 장의 사진으로 올리셨다. 새삼스럽고 놀랐다.

나는 그동안 13권의 책을 썼는데 내 서재에는 대략 3~4권만 있다. 즉 한때 열렬한 그리고 탐욕스러운 책 수집가였던 내가 정작 내가 쓴 책은 수집하지 않았다는 것이다. 나름의 이유가 있다. 내 작은할아버지께서는 평생 수필을 써셨고 동인지에서도 글을 발표하셨는데 언젠가 단행본으로 펴내셨다. 아마도 정부 지원금을 받아서 낸 것일 텐데 상업성과는 애초에 거리가 멀어서 수십 권이 집안에 쌓여있었다. 그 모습을 안타깝게 지켜보았더랬다. 책을 썼는데 왜 독자에게 있지 않고 저자의 집에 쌓여있는가 말이다. 그때부터 자신이 쓴 책이 집에 쌓여있는 것이 어쩐지 쪽팔(?)리는 것으로 인식하였다.

그리고 내 서재에는 남아 있는 공간이 전혀 없다. 다시 말해서 나에게 꼭 필요하고 중요해서 글을 쓰는데 도구가 되는 책들이 우선이지 내가 쓴 책은 찬밥일 수밖에 없다. 그래도 내가 그동안 쓴 책들을 모아서 찍은 사진은 부끄럽지도 민망하지도 않다. 또 앞으로 내가 영원히 찍지 않는 사진이 될 수도 있잖는가. 사진을 올려주신 진행자분께 조심스럽게 부탁을 드려서 사진을 받았다.