출장을 달고 아이들과 김수영문학관을 방문했다. 아이들은 김수영에 대해 1도 관심이 없었고 나 역시 쌓여있던 피로감에 처음 시청하는 영상을 보면서 꾸벅꾸벅 졸기도 하였으나, 문학관을 천천히 돌다 보니 1년도 안 되어 피폐해진 새로운 일상에 꺼져 있던 필심(筆心)에 불씨 하나가 피는 듯했다. 그런 와중에도 여전히 그의 시보다 산문에 눈이 가는 나를 보며, 역시 나는 산문형 인간이구나, 라는 생각도 했다(그래서 나의 생활이 한없이 풀어져 있구나라는 생각과 함께).

3월부터 지금까지 예전의 열의를 가지고 책에 손을 댄 것이 몇 번이나 되었는지를 헤아리며, 하루 일을 마치고 퇴근할 때면 몸과 마음이 완전히 지쳐 아무것도 하기 싫고 그 다음 날의 일을 또다시 준비하느라 바빴기 때문이라고 핑계를 대지만, 그것은 결국 핑계일 뿐인 걸 잘 안다. 독서 모임이 아니었다면 나는 한 달에 한 권도 못 읽는 일이 잦았을 것이다. 독서가에서 수집가로 전락하는 순간들. 결국 독서라는 것은 체력과 의지의 문제임을 뼈저리게 느끼지만, 일터에서 나의 정신을 피로에 쩔게 만드는 사건/사고/사람들이 좀 줄었으면 하는 이루어질 수 없는 바람은 지지 않았다.

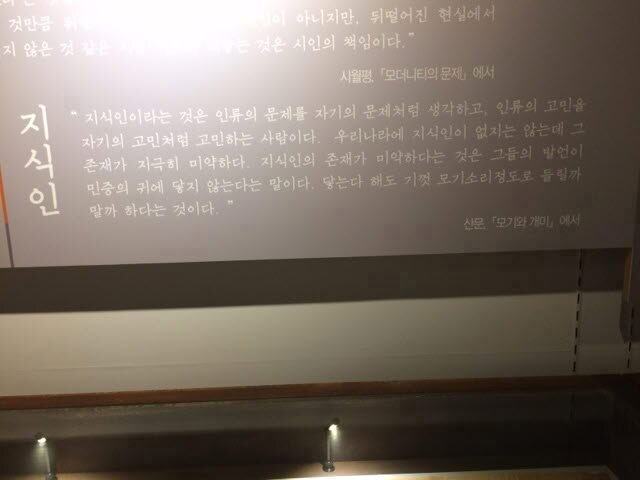

김수영의 글을 보며 무언가를 느끼고 이렇게 간만에 글을 쓰게 된 것은, 아마 그의 글에 담긴 치열함 때문일 것이다. 옳고 그름, 좋은 시와 나쁜 시의 구분을 떠나서, 그의 글에는 지금이 아니면 끝이라는 치열함이, 그가 말했던 '온몸의 시학'이 구현되어 있다. 내가 그를 기억하는 이유도 결국 '온몸'이라는 말의 어감과 의미가 주는 울림 탓이다. 그가 이야기하는 '불온한 시'와 '시인의 헛소리'가 오늘에 더더욱 요구되는 때라고 느끼기 때문이기도 하고.

넋 놓고 시간만 때우지 말라고 아이들에게 마음에 드는 시를 필사하게 했더니, 아이들은 그나마 짧은 <눈>과 <풀>을 적기 바빴다. 언제쯤 이 아이들은 김수영이 가졌던 치열함의 태도를 이해하게 될까. 앎에 대한 의지가 없다면 영원히 이해하지 못할지도 모른다는 생각을 하며, 나는 이제 수집가에서 다시 독서가로 돌아갈 힘을 길러야겠다고 생각한다. 이 경험이 '낙숫물' 한 방울의 힘이 되길 바랄 따름이다. 내일 모임에서 이야기할 책은 카를로스 푸엔테스의 『아우라』다. 슬슬 준비해야겠다..