-

-

검은 꽃 - 개정판 ㅣ 김영하 컬렉션

김영하 지음 / 문학동네 / 2010년 2월

평점 :

품절

개항기의 역사는 어둡다. 수능 공부를 위해 열심히 들여다 보았던 <한국 근현대사> 교과서만 훑어도 한숨이 절로 내쉬어지는 역사다. 그리고 그 역사는 자기도 나름 역사라며, 자신의 몸에 난 잔가지들을 쳐냈다. 그렇게 개별자로서의 인생은, 잔가지로 치부되어 내동댕이쳐졌다.

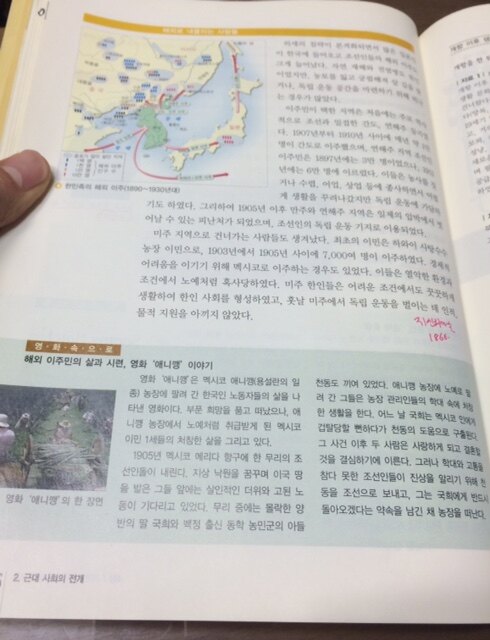

<검은 꽃>은 우리의 기억 속에서 버려져있던 잔가지들 중 멕시코 노동자로 떠난 이주민들의 인생역정을 소환한다. 이 땅을 떠날 수밖에 없었던 수많은 이들의 사연들은 전해지지 않는다. 내가 학생 시절 공부했던 금성출판사 <한국 근현대사>는, 이들의 애환을 '애니깽'이라는 이름으로 간략하게 소개하고 있다.

하지만 그들의 사연은 한쪽에 담을 수 있을 만큼 호락호락하지 않았다. 이종도, 조장윤, 김석철, 박광수, 이진우, 최선길, 박정훈, 이연수, 그리고 김이정의 삶이 보여주는 모습은, 저 짧은 글의 행간에 담긴 애환들, 그리고 인생들에 대해 생각하게 한다. 이들 중 누군가는 새로운 세계에 적응하지 못한 채 구질서를 고집했고, 누군가는 다른 동포를 등처먹으며 영화를 누렸으며, 누군가는 동포를 모아 저항하기도 하고, 누군가는 누군가를 열렬히 사랑했다. 대서사의 그림자에 감춰져 있던 소서사들이 작가의 손을 거쳐 꿈틀대는 것을 지켜보며, 이 책에 진짜 악인은 없구나라는 생각을 했다. 서반아어를 배워 영화를 누리려 했던 권용준과 이진우를, 아시엔다 편에 붙어 같은 동포를 핍박하던 제물포 도둑 최선길을 과연 비판할 수 있는 것일까. 결국 그들은 그들의 입장에서 어떻게든 생존하기 위해, 자신의 서사가 집어삼켜지는 것을 막기 위해 끊임없이 투쟁했을 뿐이다. 그런 입장에서 같은 조선인을 챙기지 않은 죄를 묻는 것은 내 몫이 아니었다. 그들은 다만 살아남기 위한 방법의 결이 달랐을 뿐이다. 어떤 인물도 악인처럼 그려지지 않았다는 점, 그저 그들이 운명에 맞서는 방식을 보여주고 있다는 점이 이 책의 첫 번째 미덕이 되시겠다.

제1부에서부터 수많은 인물들이 등장하지만, 그 중에서 독자의 눈길을 가장 사로잡는 것은 김이정과 이연수의 불꽃 같은 사랑이야기일 터이다. 1900년대에도 사랑은 있었고, 씻지도 못해 냄새나는 뱃전에도 청춘남녀의 사랑은 꽃을 피웠으니... 그러나 여기서도 그들의 애정관계가 차지하는 비중은 크지 않다. 소설은 함께 배를 탄 다른 여러 인물들을 설명하는 데 훨씬 큰 공을 들이고 있으며, 두 인물의 사랑 이야기는 다른 이야기보다 그 비중이 크지는 않다. 다만 제1부까지 보이는 이들의 사랑은 사뭇 진지한 '천생연분' 이야기로 그려지고 있어, 흔히 요즘 드라마에서도 볼 수 있는 로맨스의 문법을 찾아볼 수 있다. 1부의 마지막에서 용준을 찾아간 연수의 결연한 모습은 사극과 TV 드라마를 생각나게 해 뜨악하기도 했다. 그래도 1900년대니까...

그는 퍼뜩 깨달았다. 그녀가 왜 거기에 있는지, 이 밤중에 왜 자기에게 다가와 저토록 고고하게, 그러나 한편으론 안절부절못하고 서 있는가를. 그러나 그는 그녀가 스스로 말할 때까지 기다렸다. 그녀는, 길고 긴 침묵 끝에, 혼돈 속에서 거듭한 숙고와 숙고 끝에, 마침내 입을 열었다.

도와주신다면, 입은 은혜는 잊지 않겠습니다. (242쪽)

그러나 2부로 넘어가면 이들은 애타게 서로를 찾지 않는다. 애정이 식진 아니하였으나 '운명 같은 사랑'보다 '운명' 그 자체가 주는 무게가 너무 커서다. '천생연분'은커녕 '일생'도 살아내기가 처절하고 고달퍼서다. 그래서 이들의 로맨스는 통속으로 흐르지 않고 운명이라는 파도에 휩쓸렸다. 그렇기 때문에 이 작품이 더 돋보이지 않았나, 하는 생각이 들었다.

읽는 내내 내가 생각했던 것은 역사, 또는 운명이라는 이름의 대서사 속에서 어떻게든 견뎌내고자 투쟁하는 소서사의 삶들이었다. 그러나 그 파도는 잔가지들이 모여도 버텨낼 수 없는 해일 같은 것이었고, 파도의 흐름에 따르려 해도 피할 수 없는 불가항력의 덮침이었다. 그리고 그 파도에는 국가라는 이름의 거대한 운명이, 권력이 존재했다. 이정이 과테말라의 띠깔에서 신대한(新大韓)을 선포한 것은 국가라는 파도, 운명이라는 파도에서 어떻게든 버텨내고자 하는 몸부림처럼 보였다. 그러나 그것은 결국 무력한 것, 파도에 절은 나비의 몸부림 같은 것이었다.

그건 몰랐군요. 그렇지만 나는 일본인이 되겠다고 한 적이 없습니다. 이정의 말에 요시다가 웃었다. 언제부터 개인이 나라를 선택했지? 미안하지만 국가가 우리를 선택하는 거야. 요시다는 이정의 어깨를 툭 치고는 대통령궁으로 걸어들어갔다. (298쪽)

운명이라는 해일 앞에서 어떻게든 자신의 운명을 만들고자 몸부림치는 삶들의 향연이라는 이름으로 이 작품을 이야기할 수 있을 것 같다. 다만 마지막 마무리가 성급하게 매듭지어진 것으로 보인다는 점, 그리고 구축한 작품의 스케일에 비해 내용이 빈약해보인다는 점이 아쉬움으로 남는다. 이 정도면 두 권 정도의 분량으로 끌고 갈 수도 있었을 것 같은데... 그리고 난 왜 이 작품을 '뇌쇄적'이라고 말하는지 이해하지 못했다. 어떤 점이 뇌쇄적이라는 것일까. 아니, 소설이 뇌쇄적이라는 건 무엇을 말하는 것인가.

역사라는 대서사의 파도는 여전히 거세다. 1900년대의 파도는 2000년대를 살아가는 우리의 삶도 호시탐탐 노리고 있다. 이것을 견뎌내는 것은, 아니 내가 견디고 있었다는 흔적이라도 남기는 것은 여전히 무력한 것인가. 이 소설은 결국 그것이 무용하다고 말하는 것처럼 보인다.

1956년이 되어서야 밀림으로 뒤덮인 띠깔의 마야 유적지에 대한 본격적인 연구와 탐사가 시작됐다. 펜실베니아 대학과 과테말라 정부는 고고학적 연구와 복원작업을 시작하였다. 1991년 과테말라와 스페인 정부는 흙과 나무뿌리로 뒤덮인 제1신전과 제4신전을 원래의 형태대로 재현하기로 결정하였다. 연구팀들은 신전의 정상과 주변에서 몇 구의 해골을 발견하였고 이를 박물관으로 보냈다. 그러나 그곳을 거쳐간 일단의 용병들과 그들이 세운 작고 초라한 나라의 흔적은 발굴되지 않았다. (367쪽)

|