우리가 잃어가는 것들

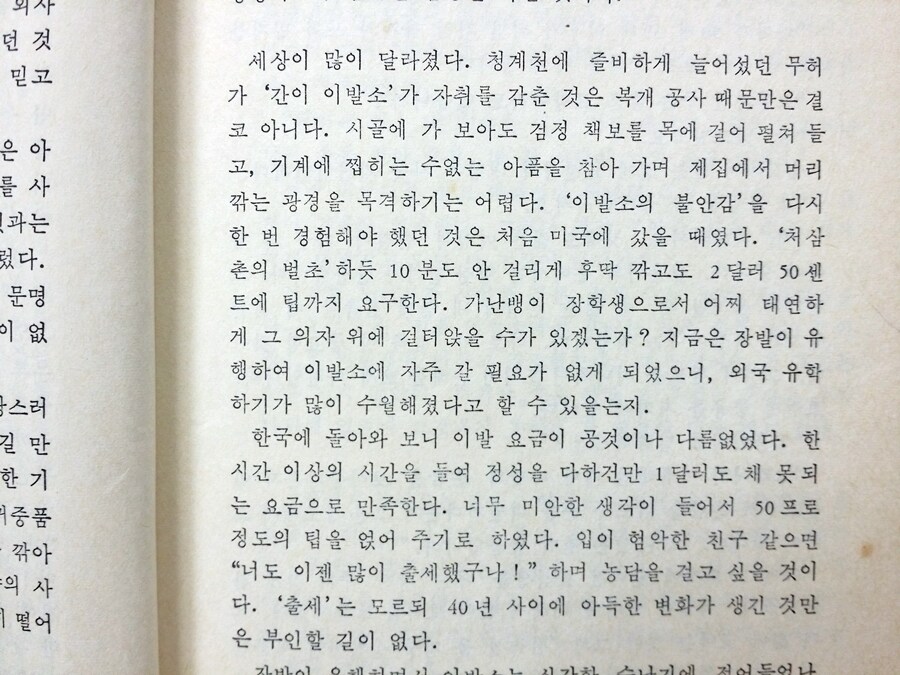

"세상이 많이 달라졌다. 청계천에 즐비하게 늘어섰던 무허가 '간이 이발소'가 자취를 감춘 것은 복개 공사 때문만은 결코 아니다." 27쪽 김태길 <이발소> 중에서

수년 전에 청계천을 다시 개방? 했는데, 복개라니. 세상이 많이 달라졌다. 세월은 이렇게 흐르는 가보다. 시골집에서 찾아낸 범우사사르비아 문고판이다. 그 때는 이런 책은 많이 읽었다. 이곳에는 피천득의 <인연>과 윤오영의 <방망이 깍던 노인>도 있다. 두 수필은 나에게 수필의 맛을 느끼게 해주었다. 지금와 읽어보니 참 별로다. 그들에게 죄송하지만. 특히 피천득의 '인연'은 왠지 어색하고 억지스럽다. 그때는 강렬한 인상을 받고 '미완의 아름다움'과 '세월의 헛됨'에 괴로웠는데. 이제 돌아보니 별로다. 내가 변한 거겠지.

윤오영의 <방망이 깍던 노인>은 '벌써 40여 년 전이다.'로 시작한다. 그때도 오래 전인데, 그보다 40년 전이라면 얼마 전이란 말인가? 아마도 1937년은 되지 않았을까 싶다. 윤오영의 생몰연대가 1907년에서 1976년이니 말이다. 위앙스가 삼십대 초반쯤되니 1907년에 30년을 더하면 1937년이 나온다. 그렇다면 그 수필은 1976년 죽기 바로 직전에 쓴 것일수도 있다. 신혼 때, 내가 갓 세간 난 지 얼마 안 돼서 의정부 내려가 살 때였다.(20쪽)

장인정신으로 똘똘 뭉친 노인을 답답하게 생각하던 저자는 세월의 허무 속에서 삶에 천착했던 노인을 그리워한다. 그리고 이젠 방망이 소리 듣지 못한다고 한숨이다. 나 또한 어릴 적 어머님의 방망이 소리를 들으며 컸다. 이제 그소리 들리지 않는다.

우린 너무 많은 것을 잃어 버렸다.

내 아들은 달나라 구경을 하며 박물관에서나 볼 수 있는 갤럭시 노트5를 보며, 참 많이 변했다고 허탈해 하지 않을성 싶다. 역사란 다 그런거다.

그나저나 요즘 명수필은 어떤게 있나?

이젠 수필보다 에세이란 이름을 더 많이 붙인다. 요즘 뜨는 에세이 작가를 보니 한비야, 김하영 임경선 등이 있다. 김하영의 에세이는 아직 읽지 못했다. 현대 작가 중에서 가장 좋아하는 에세이는 박완서와 장영희다. 두 분다 고인되어 더이상 새로운 글을 읽지 못함이 아쉽다. 더 젊은 작가들이 나오겠지. 내 맘에 맞는.