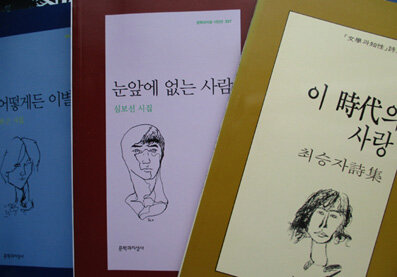

첫번째 사진은 초점이 잘 맞지 않았다. 컴퓨터가 아닌 카메라로 볼 때는 괜찮았는데, 한장 더 담을걸 그랬다. 밑에 것처럼 몇권씩 담는 게 나았을지도 모르겠다.

책을 읽고 책을 한권씩 사면서 언젠가 책만 둔 멋진 방을 갖고 싶다 생각했지만, 그 언젠가는 오지 않을 것 같다. 책도 별로 없고 책꽂이를 둘 곳도 없어서다. 내 물건에서 가장 많은 건 책이지만 나보다 더 많이 가진 사람은 많다(얼마 없는 것도 많다고 생각하지만). 문학과지성사에서 나온 책은 시집이 많고 소설도 몇권 있는데 담지 않았다. 거의 예전에 나온 책이다. 며칠전에 《원미동 사람들》(양귀자)을 찾았는데 글자가 아주 작았다. 《난장이가 쏘아올린 작은 공》(조세희) 《마당 깊은 집》(김원일) 《봄날》(임철우) 《관촌수필》(이문구) 《여수의 사랑》(한강) 생각나는 건 이것밖에 없는데 몇권 더 있을지도 없을지도. 임철우 소설 《봄날》은 다섯권이다. 정리를 잘 해두지 못했고 몇해전에 물난리가 나서 많이 버렸다(이 말 또 하다니).

나한테 있는 시집에서 담지 못한 게 몇권 있다. 그래봤자 몇권이다. 아주 많이 나온 것에서 일백권도 사지 않았다니, 다른 곳에서 나온 것과 합치면 일백권 넘을까. 예전에 나한테 어떤 시집이 있는지 적어둔 것에서 두번째 것만 있는데 거기 마지막을 보니 아흔여섯(96)권이다. 그 뒤에 네권 넘게 샀으니 일백권 넘겠다. 아니 버린 게 있어서 어떨지 모르겠다. 시집이 그렇게 많지 않구나.

예전에 책방에 가면 책장을 가득 채운 시집을 보고 좋아하기도 했는데, 그게 문학과지성사에서 나온 거였다. 시집은 잠깐 보다 안 본 시간이 길어서 얼마 못 샀다. 지금이라고 자주 사는 건 아니고 소설도 많이 사지 않는다. 읽는 것보다 사는 게 더 적다. 여기에는 나와 반대인 사람이 더 많겠지.

문을 열고 하늘을 보니

학 한 마리가 날아가네

과일을 좋아할지

지렁이를 좋아할지

성게를 좋아할지

사과, 사탕, 사랑

문지는 어릴 때부터 시를 좋아하고

학교에서도 시를 많이 봤어요

과제로 쓴 시는 선생님이 칭찬했습니다, 시간이 흐른

지금도 문지는 시를 좋아해요

성우는 그런 문지를

사탕합니다

문장이 나를 찾아오길

학 목처럼 길게 빼고 간절히 기다린다

과일은 잘도 익어가고

지구는 돌기를 멈추지 않는데

성기기만 한 내 글, 그래도

사탕해

마지막은 사탕이 되는... 그냥 그렇게 쓰고 싶었다. 재미있기도 하고 다른 말은 쓰기 어려워서. 누군가한테 말하는 것도 아니고 글일 뿐인데. 글이기에 쓸 수 있다고 생각하기도 했지만 안 되는구나.

희선