-

-

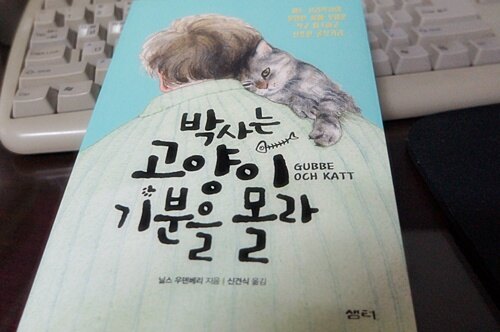

박사는 고양이 기분을 몰라 - 어느 심리학자의 물렁한 삶에 찾아온 작고 따스하고 산뜻한 골칫거리

닐스 우덴베리 지음, 신견식 옮김 / 샘터사 / 2016년 7월

평점 :

예전에는 가족같이 지내는 동물 하면 강아지가 가장 먼저 떠올랐는데 요즘 난 이상하게

고양이가 강아지 보다 조금 먼저 떠오른다.

2~3년 전부터 우리동네에 이상스레 길고양이가 늘었다.

어느 밤에는 너무 무섭게 울고 뛰어다녀 무슨 일이 생긴 건 아닌가 걱정이 되기도 했다.

그리고 길에 다니는 고양이들을 관찰하는 이상한 버릇이 생겼다.

이것은... 관심일까?

그런 생각을 할 즈음 고양이에 대한 이야기를 담은 책 한 권을 만났다.

"박사는 고양이 기분을 몰라 (닐스 우덴베리 지음, 샘터 펴냄)" 가 바로 그 책인데

글쓴이 닐스 우덴베리는 스웨덴의 신경의학과 교수로 심리 치료와 인생관을 연구해온

사람이라고 한다.

매일 일과 가정 그리고 여유를 즐기던 그의 앞에 어느 날 나타난 고양이 한 마리로 그는

고양이에 대한 여러가지 생각을 하게 된다.

그 생각이란 것이 고양이를 관찰하고, 연구하는 것이 아닌 고양이로 인해 자신과 가족

들이 얼마나 변화하는지에 대한 것으로 그는 자신이 고양이를 가족으로 받아들일 거란

생각을 조금도 하지 않았다고 한다.

처음에 고양이가 나타났을 때 그는 학자다운 소견으로 고양이를 관찰하고, 그로 인해

자신이 얼마나 불편해질까를 염려했다.

그래서 고양이를 경찰에 신고하기 까지 했다고 한다.

그런데 차츰 고양이를 향해 마음을 열고 혹여 자신이 집을 비운 사이 고양이가 위험에

빠질까 걱정을 하게 된다.

고양이의 생김, 습성 등을 살피며 그는 어릴적 자신을 떠올리기도 하고, 고양이의

이름을 짓기 위해 고민하기도 하는 이야기를 들으며 마음이 포근해졌다.

세 개의 이름, 고양이의 안부, 걱정과 고양이를 향한 시선 등을 살펴보며 그가 박사이긴

하지만 참으로 모르는 것이 많았다는 말이 맴돈다.

주택가 주변 길에서는 흔한 것이 고양이다.

때때로 날카로운 소리를 내거나 골목길 어딘가에서 툭 튀어나와 사람들을 놀래키기도

하지만 정작 사람들과 친해지고 나면 세상 그 어떤 동물보다 애교가 많고 사람을 잘

따르는 것이 고양이가 아닌가 싶다.

작가 역시 그런 고양이 습성을 뒤늦게 알고, 고양이와 친해지는 과정을 수다쟁이

아줌마처럼 술술 풀어내 지루하지 않았다.

어느 순간부터 나는 동네에서 자주 마주치는 고양이들에게 이름을 붙여주고, 아는 척을

하는데 걷는 모습이나 외모를 흉내낸 '도도'나 '시크'라는 이름을 붙여 불러 준다.

2년 전 만난 '묘묘'는 내가 만난 고양이들 중 가장 어렸고, 가장 고양이스러워 고양이

묘(猫) 자를 두 번 불러 그렇게 이름을 붙였는데 그 작고 귀엽던 고양이가 이젠 어른

스러워져 이름을 바꿔줄까 고민 중이다.

사람이 아닌 다른 상대와 교감, 그것이 고양이라면 조금 더 조용하고, 따뜻한 교감이

이루어지지 않을까 생각해본다.

고양이의 걱정을 걱정하고 신경쓰던 박사님은 이제 고양이의 기분을 알까?

살짝 궁금해진다.