-

-

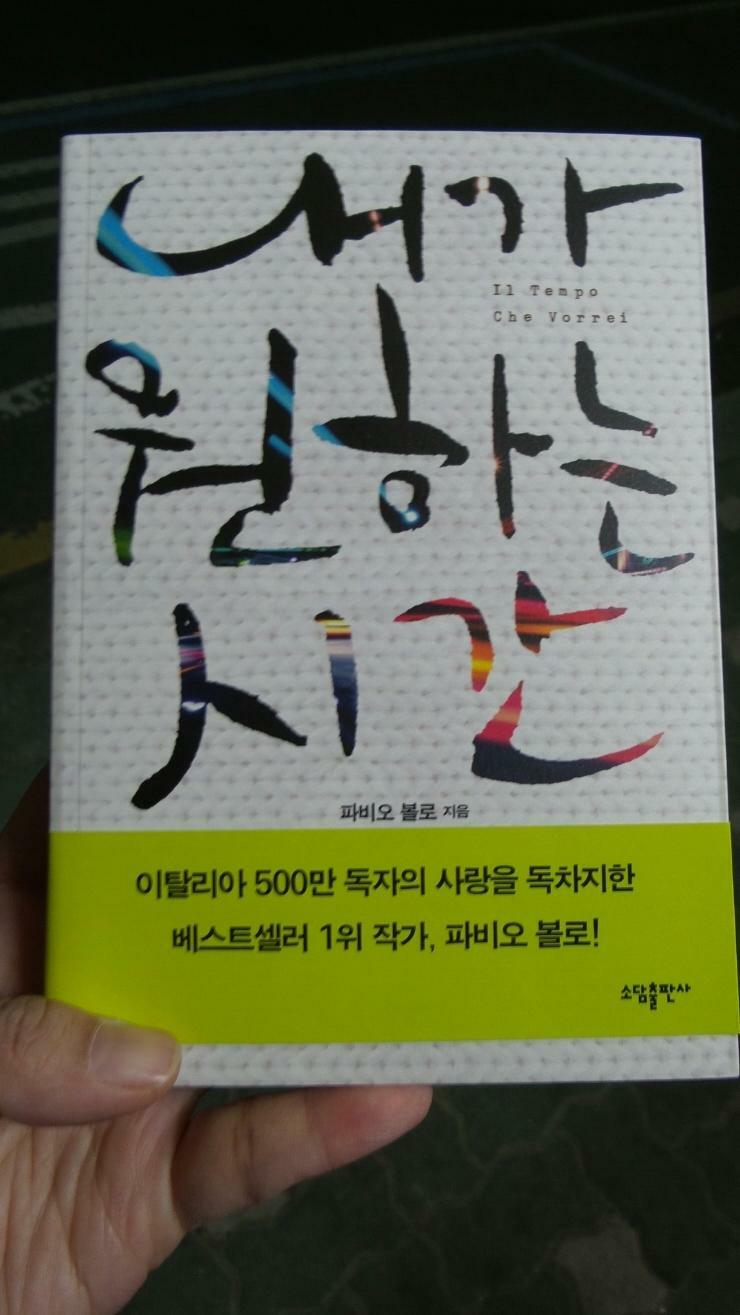

내가 원하는 시간

파비오 볼로 지음, 윤병언 옮김 / (주)태일소담출판사 / 2014년 1월

평점 :

품절

소설과 에세이를 어떤 느낌으로 읽는가.

이 책은 기발한 반전이 있다거나 화려한 볼거리가 가득하다거나 한 책이 아니다. 그냥 어쩌면 처음에는 약간 지루하게 느껴질 수도 있다.

그런데 읽으면 읽을수록, 그리고 오히려 다 읽고 나서 깊은 울림을 주는 그런 책이었다.

재미만을 추구한 책이 아니라, 인생 그 자체를 느낀 책이었다고 해야할지.

저자의 아버지가 이 책을 읽고 저자에게 전화해 미안하다고 우셨다 하시는데..

왜인지 너무나 잘 알 것 같았다. 이 책은 소설이다. 하지만, 저자의 약력을 들여다보면 저자의 이야기임을 알 수 있다. 얼마만큼이나 닮아있는진 모르겠지만 너무나 많이 닮아있을 것 같은 그런 생생함을 느꼈다.

가난하다는 것. 찢어지게 가난하다는 것은 아니지만 주인공은 먹고 살 수는 있지만 그럼에도 가난하다고 말할 수 있는 , 가난이 부끄러울줄 알 그런 삶을 살았다 한다.

비교를 통해 느껴지는 가난. 소설을 쓰기 위해 써야하는 극강의 가난이 아니더라도, 주인공의 이야기를 들으며 그의 가난 속에 쉽게 몰입할 수 있었다. 바를 하나 가지고 있었지만 장사 수완이 없어서 늘 가난하게 살아야 했던 주인공의 가족. 텔레비전에서 보는 그런 가난이 아니더라도, 늘 다른 가족과 다름을 느낄 수 있었던 종류의 가난.

주인공은 어릴 적 친구들처럼 가족과 휴가를 갈 수도 없었고, 책이며 옷이며 늘 물려받은것이나 헌 것을 중고로 산 것이나 그렇게 마련할 수 밖에 없었다. 그리고, 아이는 부모가 힘들어하는 것을 알고 죄책감 속에 자라난다. 아이가 느꼈어야할 죄책감이 왜 내게 아프게 다가오는지.. 그래서 그는 진학을 하지 않고 13살이 되는 해에 아버지의 바에서 일을 하기 시작하였다. 저자 역시 중학교를 졸업하고 아버지의 빵집에서 일을 하기 시작한 것으로 적혀 있었다.

주인공에게 공부란, 학업이란 사치와도 같았다.

책의 재미도 몰랐던 그에게 책에 대해 알려준건 이웃에 산 로베르토라는 30대 남성이었다.

그는 지금은 돌아가시고 곁에 없는 자신의 아버지에게 배운 그 수많은 음악과 책, 많은 이야기를 주인공에게 들려주었다. 자신의 책을 마음껏 빌려 주고, 나이 차이는 많이 났지만 세상에 더 없는 좋은 친구로 때로는 아버지처럼, 다른 가정에서 아버지가 해줬어야할 그 많은 역할을 로베르토가 대신 해주었다.

아버지는, 그의 아버지는 작가를 사랑하지 않은 것이 아니었다.

사랑하지만 표현할 줄 몰랐던 그, 자신은 부모에게 맞고 자랐지만 자식만은 때리지 않았던 그. 하지만 그 사랑을 표현할 줄 몰랐다. 가족을 위해 뼈가 으스러지도록 일만 하면 되는 줄 알았다. 부자가 될 줄도 이익을 추구할 줄도 몰랐고 남에게 피해를 끼치면 큰일 나는 줄 아는 그런 사람들이었지만, 그와 그의 아내는 덕분에 제대로 된 여행 한번 하지 못하고 살았다. 빚을 지는게 당연하고 가난을 벗어나지 못하는게 당연한 듯 살면서 자신의 아이가 자신을 벗어났을 적에는 절망감도 컸으리라. 하지만 벗어난 대신 아들은 크게 성공을 하였다. 그로써 그와 자식은 더욱 멀어지게 느껴졌지만.

읽으면 읽을수록 엇나가는 아버지와 아들이 못내 안쓰럽게 느껴졌다. 아버지를 위경련처럼 느낀다던 아들.

어릴 적에 아이가 바란 것은 아빠가 사오는 커다란 값비싼 선물이 아니라 그냥 따스함. 아버지와 보낼 수 있는 아주 짧지만 행복한 시간. 그냥 그 아버지의 사랑만을 기대하였다. 하지만 아버지는, 무뚝뚝한 아버지는 그 사랑의 마음을 표현할 틈도 시간도 내어주지 않는다. 아들은 그게 참 힘들었으리라.

그리고, 자신의 진가를 알아보고 자신을 키워주려는 엔리코라는 신사에게 발탁되어 과감히 아버지의 품에서 벗어날때 심한 죄책감을 느끼면서도 아버지의 부재에 힘들어했으리라.

자신과 멀어진 아버지. 그리고 그 아버지가 아픈 현재.

예전에 몹시 사랑했던 단 하나의 그녀. 그리고 오랫동안 헤어졌으나 인생의 반려는 오직 그녀뿐이라 믿었던 그에게 그녀가 결혼한다는 최근의 소식은 그를 아버지의 병환만큼이나 충격으로 그를 몰아넣었다. 두개의 사건이 그렇게 오버랩되어 이야기가 진행된다.

아버지와 그녀, 그의 이야기가 반복적으로 진행되는 것이다. 사이사이 끼워진 이야기가 하나도 어색하지 않게 이야기는 그렇게 차분하지만 아름다운 시간들이 흘러간다.

파비오 볼로, 다시 만나고 싶은 작가가 되었다.

소설이지만 잘 쓰여진 에세이 한편 읽은 느낌이 들면서 말이다.