알라딘 서재에 나타샤님 글을 읽고 이어서....

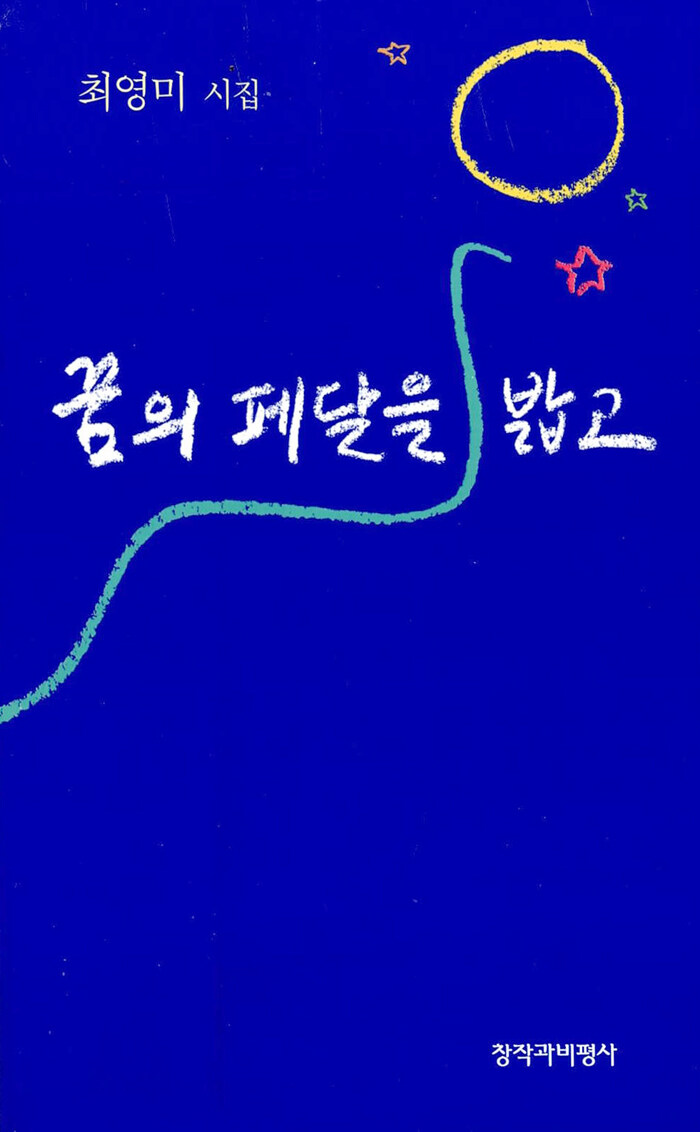

신문기사에 나온 이야기를 참조하자면, 최영미 시인은 등단하면서부터 베스트셀러 시집을 낸 시인이라고 소개한다.

서른 잔치는 끝났다. 이 시집이 처녀작인데 무려 52쇄나 찍은 시집 분야에서는 보기 드문 기록인데도 불구하고 최근 최시인이 근로 보조금 수혜 대상이 되었다고 하니 그의 소득 수준이 얼마쯤인지 안 봐도 예측이 되는 부분이다.

공돈이 생겨서 반갑기도 하고, 한편으로는 이런 것까지 받을 만큼 사는 형편이 안되는구나라는 자괴감까지 생긴다고 토로했다.

시인은 시를 쓸수록 가난해진다고 한다.

그럴지도 모르겠다. 시를 쓰면 쓸수록 가난해지는 현상.

게다가 소위 베스트셀러 시인인데 당체 인세가 얼마길래 그 많은 시집을 퍼트리고도 근로 보조금까지 받을 만큼 자산 형성이 어려운 것인가라는 것이 참 답답하기 그지없다. 말은 하지 않았겠지만, 시인들에게 먹고 사는 일에 걱정이 덜 수 있다면 얼마나 치밀하고 고도한 시가 나올 수 있을까 싶을 정도로 단순히 생계걱정 없는 형편이 이렇게도 어려운 것인가 말이다.

최근에 소설가 한강의 멘부커상 인터내셔널을 수상했다고 온 나라가 세삼 소설가에게 집중하는 걸 보면, 평소에는 축구 축자에도 관심 없다가 축구의 국가대표 대항전에는 온통 떠들썩하는 모양새는 문학이라고 예외는 아닌 거 같구나 싶었다.

어느 이웃 알라디너는 배려는 없고 시선의 관심만 있는 것을 지적했듯이, 상이란 타이틀에 대한 시선과 관심이 있을뿐, 한강 작가가 주장하고 싶어 했던 채식주의자라를 소설의 맥락에 대한 언급과 이야기의 핵심 키워드는 찾기 어렵다.

적어도 상이라도 탓으면 그 작품의 모티브나 작품에서 이야기하고자 하는 포인트가 무엇인지 그래서 작가가 우리들에게 던져 준 핵심은 무엇인지 왜 관심은 없는 것일까. 단순히 상이라는 것의 시선과 관심에서 작가의 주장하는 내용에 대한 이해하고자 하는 배려는 그다지 관심은 없는 것은 아니었던가.

시인은 그래서 하늘의 벌을 대신 받는 사람인지도 모른다. 시대의 고뇌와 존재의 고통을 하늘이 주는 벌을 받듯이 시를 쓰며 살아가는데, 그나마 그래도 밥이라도 좀 제대로 뜨게 할 수 있는 수준의 사회는 요원한 것인가라는 비참함이 먼저 떠오른다.

적어도 한 달에 한 권 정도의 시집은 읽고 살아도 사는데 지장은 없다. 김주대 시인에서 늘 그런 시집 한 권의 힘을 가져달라고 말해준다지만, 현실은 소주 두 병 값 정도, 또는 대형 프랜차이즈 커피 전문점은 커피값 두 잔 정도의 시집이 한 달에 한 권이라면 어느 시인의 시집이라도 괜찮을 텐데.....

먹고 살기 참 퍽퍽한 시대인 것은 확실하다. 그러나 조선시대에도 김삿갓 시인은 전국을 방랑하면서 시 한 수 건네면 주모가 밥을 주고 술울 주고 동네 유지가 몇일 동안이나 숙식하게 하고 시의 화답으로 주고받았던 그런 멋진 조상을 둔 후손들이 아니었던가.

베스트셀러 시집을 낸 시인이 이 정도라는데 다른 시인은 오죽했을까. 그러니 대부분의 시인들 중에 전업 시인은 거의 없는 이유다. 밥 벌이 직업은 다 따로 있고 시를 쓰기 위해서 직업을 가졌을 테니까 살기 위해 방편을 치하고 필생의 업은 다 따로 국밥인 셈이다.

하기야 내가 문학판에 대해 장황하게 이야기할 자격도 전혀 없다만, 사진판은 뭐 문학 판하고는 비교가 안되지.ㅎㅎㅎㅎ

사진 가지고는 아예 밥도 못 먹고 사는 작가들이 수두룩하거든.

언제던가? 시나리오 작가인가 그분은 몇일동안 굶어서 고작 미안하다는 쪽지 한장 달랑 남기고 굶어 죽었다. 젠장. 글쓰고 밥술 뜨는 사람이 그래서 이시대는 천형을 받은 사람인지도 모른다.

제발 동 시대를 살아가는 작가들이 빛을 보고 많은 분들이 영광이라는 대가라도 있었으면 좋겠다. 꼭 떠나고 난 다음에 떠난 사람에게 손을 흔들고 비로소 조명받아도 떠난 사람은 아무런 말이 없잖는가 말이다.에휴..에휴,,,