-

-

生을 버티게 하는 문장들 - 외로운 당신에게 건네는 생명의 메시지

박두규 지음 / 산지니 / 2017년 3월

평점 :

어제 오후부터 찾아온 몸살기.

오늘까지도 내 곁에 머무르고 있다.

자고 일어나면 괜찮은 듯도 하다가

조금 움직이면 졸립고 쑤시고 머리는 지끈.

밥이 그럭저럭 들어가니 심한 몸살은 아닌 듯한데

딱히 무슨 일 할 수 없기는 매한가지.

자다 먹다 자다를 되풀이하다

더는 잠이 오지 않을 때, 멍하고도 고요한 순간.

이럴 땐 텔레비전이 딱이지만 텔레비전 없이 사니,

어쩔 수 없이 책 한 권 후루룩 본다.

오늘같이 그냥저냥 아픈 날과 어울리는 제목.

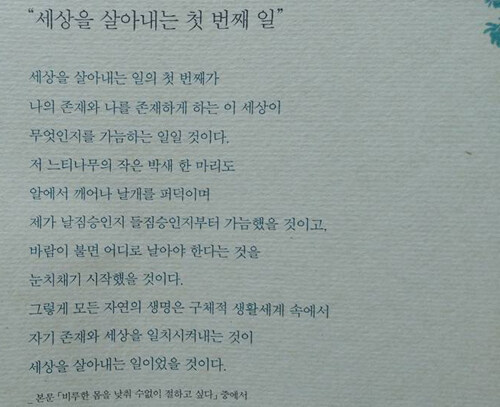

지리산 자락에 사는 박두규 시인의 첫 산문집

<생을 버티게 하는 문장들>.

적당히 아파서일까, 글이 좋아서일까.

요 한 권 후루룩 보면서

몸살로 찌뿌드드한 기운, 잠시나마 잊을 수 있었다.

책을 덮고, 저녁을 먹었고, 또 졸리기 전에

몸살 난 내 하루를 버티게 해 준 문장들을 써 보고 싶다.

... ... ... ... ... ... ...

“아무런 말이 없지만 곤고한 우리에게

늘 무언가 답을 주고 있는 산.

모두가 스스로에게 필요한 맞춤형 답을 얻어 갈 수 있는 산.

그리고 변함없이 우리를 품어주는 산.

...

우리의 슬픔과 좌절과 절망,

그 모든 것을 품어내고 삭여내어

새 살을 만들어내는 지리산.

...

하지만 내가 자본으로부터 한 발자국 물러나

생각을 바꾸고 행동을 바꾸지 않으면

들을 수 없는 그 푸른 대답...”

“자연은... 삶의 근원이다.

그러나 지금껏 우리가 잃어온 것들이다. 그리움의 근원이다.

그래서 눈부신 봄날

마른 가지를 비집고 올라오는 초록빛 새잎을 보면,

잃어버린 아름다운 내가 생각나 눈물이 나고,

온 세상을 초록빛 바다로 만들어 출렁이는 봄산을 보면,

잃어버린 그대가 생각나 이 비루한 몸을 낮춰

수없이 절하고 싶어진다.

그리고 푸르릉 날아오르는 저 새 한 마리의 존재가

서럽도록 고맙다.

하지만 나는 이들이 보내는,

아니 내가 보내는 나의 사랑을 받아낼

손도 발도 순정도 다 잃어버렸다.

나는 여기서부터 다시 시작하기로 했다.”

“스스로를 깊은 고요에 두면

그 어둠 속 고요의 파랑을 부유하며

스스로 빛나는 그것이 온다.

그대가 그것이다.”

.

.

여기까지 썼는데도 아직 졸리지 않네.

하긴 아홉 시 좀 넘었을 뿐이니...

아무래도 또 다른 책을 열어야겠다.

아프니까, 맘대로 움직이며 하고픈 일 못 하니까

산골의 하루가 참 길다아~

책이라도 있어서 얼마나 다행인지.

책이 있어야 할 까닭, 책의 소중함,

적당히 아픈 날 새삼 느껴 보누나.

글자가 눈에 들어오고

손가락으로 글자 쓰기도 되는 걸 보니

내일은 몸도 마음도 환히 맑아질 거야~~^^