-

-

세계최고의 여행기, 열하일기 - 하 ㅣ 세계 최고의 여행기 열하일기 2

박지원 지음, 길진숙.고미숙.김풍기 옮김 / 그린비 / 2008년 2월

평점 :

구판절판

혹자는 이 [열하일기]를 읽고서 50대의 뒤늦은 나이에 연암 박지원 선생을 '인생의 멘토'로 삼겠다고 선언했다. 그 사람은 단지 보리출판사에서 완역하여 출간한 [열하일기 세트] 3권을 읽었고 그 이외에 열하일기나 박지원에 대한 정보를 인터넷에서 찾아서 추가로 공부했을 뿐이다. [열하일기]의 무엇이 그 중년의 직장인을 '열하광인' 또는 '연암광인'으로 만들었을까?

고미숙씨의 이야기처럼 [열하일기]에는 유머와 우정, 유목이 가득하다.

'유머'와 관련한 두 가지 내용. 첫 번째는 산해관에 들어서서 연암은 옥전현이라는 작은 마을을 지나게 된다. 무심하게 거리를 쏘다니다 한 점포에 들러 벽에 쓰여 진 기이한 문장을 발견하고는 촛불 아래 ‘열나게’ 베껴 쓴다. 이 문장이 바로 그 유명한 [호질]이다. 점포 주인이 연암에게 묻는다. “선생은 이걸 베껴 대체 무얼 하시려오?” 연암은 이렇게 답한다. “돌아가서 우리나라 사람들에게 한번 읽혀 모두 허리를 잡고 크게 웃게 할 작정입니다. 아마 이 글을 보면 다들 웃느라고 입안에 든 밥알이 벌처럼 튀어 나오고, 튼튼한 갓끈이라도 썩은 새끼줄처럼 툭 끊어질 겁니다.” 연암은 고국에 돌아간 후 사람들을 웃기기 위해 이런 수고를 마다하지 않았다.

두 번째는 연경에 도착하여 태평하게 쉬고 있다가 느닷없이 열하로 떠나게 되어 사람들이 울고불고 난리를 칠 때였다. 연암과 같이 자던 수행원들이 일어나 연암에게 물었다. “불이 났소?” 순간 악동 기질이 발동한 연암은 이렇게 대답한다. “황제가 열하로 가는 바람에 연경이 비어서 몽고 기병 십만 명이 쳐들어 왔다는구먼.” 수행원들은 기절초풍하기 직전이다. “아이고!”

'우정'과 관련해서는 북경과 열하로의 여행일정 내내 연암이 만인이나 한인을 가리지 않고 누구를 만나던지 지필묵을 들고 상대방과 통성명과 대화를 시도하는 것을 통해 알 수 있다. 연암의 이러한 태도는 산해관까지 가는 길에 어느 술집이나 찻집에 들러서도 자신의 글 솜씨를 유감없이 발휘하고 청나라 학자나 선비를 만나면 사서삼경과 중국의 역사, 시와 고문, 철학과 학문, 이용후생 등에 대해 거리낌 없이 대화하고 정을 나누는 것을 볼 수 있다. 이러한 연암의 열린 자세와 태도는 비슷한 중국인 학자들로부터도 크게 환영을 받아 서로 동등하게 논의하고 우정을 쌓게된다.

'유목'과 관련한 것은 연암 박지원이 아무런 공적 지위가 없음에도 사신단의 수장인 정사 박명원의 친척임을 내세워 일행 중에 합류한 것에서부터 엿볼 수 있다. 공식적인 지위와 역할이 없다는 것이 오히려 연암이 자유롭게 활보하면서 여행을 즐길 수 있게 만들었다. 그는 때로는 사신단 본진에 앞서서 한참을 앞서 여행길을 달려가서 마음껏 새로운 경치를 맛보기도 하고 때로는 다음 날 공식 일정이 없기 때문에 중국인 학자들과 밤을 세워가며 필담을 나누고 술을 마시다가 숙소로 돌아오곤 했다. 하지만, 연암이 진정한 '유목인'이었음은 그가 여행기간 동안 취한 행동보다는 40대 중반의 나이에, 그것도 지금으로부터 230년 전인 1780년 봉건시대에 자신이 살고 있던 좁은 세상을 벗어나 더 넓은 세상을 맛보고 겪어보고 사귀어보고 싶은 강렬한 의지를 가지고 몸을 움직였다는 사실일 것이다.

------ * 연암 박지원(1737~1805) 일대기 --------

1737년 2월, 박사유와 함평 이씨 사이에서 2남 2녀 중 막내로 출생

1752년 월 :관례를 올리고 유안재 이보천의 딸과 결혼

1757년 월 : 시정의 기이한 인물이나 사건을 듣고 '방경각외전'을 쓰다.

1766년 월 : 장남이 태어나다.

1767년 월 : 아버지 사망. 장지 문제로 녹천 집안과 시비가 벌어짐. 벼슬길을 단념함.

1768년 월 : 백탑 근처로 이사하고 이덕무, 이서구, 유금, 유득공과 가까이 지내다.

1770년 월 : 감시의 양장에서 모두 일등으로 뽑혔다. 입궐하여 영조에게 극찬을 받았다. 많은 이들이 박지원을 급제시켜 공을 세우고자 했으나 회시에 응하지 않거나 응시한다 하더라도 시권을 제출하지 않거나 제출하더라도 노송과 괴석을 그린 그림을 제출하여 벼슬할 뜻이 없음을 밝혔다.

1772년 월 : 식솔들을 처가로 보내고 서울 전의감동에서 혼자 살기 시작하다.

1778년 월 : 사은진주사 일원으로 북경으로 떠나는 이덕무와 박제가를 전송하다.

1780년 5월 : 진하사 겸 사은사 박명원과 동행하여 북경 등지를 여행

1786년 7월 : 유언호가 천거하여 선공감역에 임명되다

1787년 월 : 부인이 죽었다. 연암은 그 뒤로 죽 혼자 지냈다.

1791년 월 : 한성부판관, 안의현감으로 부임하다.

1793년 월 : <열하일기>의 잘못된 문체에 대해 속죄하라는 정조의 하교를 받고 반성문을 제출하다.

1797년 월 : 면천군수에 임명되다. <나는 껄껄 선생이라오> 집필하다.

1799년 월 : <과농소초>를 집필하다.

1800년 월 : 정조 승하하다. 양양부사로 승진하다.

1802년 월 : 아버지 묘를 이장하려다 유한준이 방해하여 좌절되다.

1805년 월 : 가회동 집에서 향년 69세로 죽다. ---------

고미숙씨가 번역, 편집하여 발간한 [세계 최고의 여행기, 열하일기(하)]는 크게 관내정사, 막북행정록, 태학유관록, 환연도중록 4개의 장으로 나누었다. 그리고 박지원의 원본에 별도의 권으로 분리되어 있던 황도기략, 황교문답, 곡정필담, 환유기, 옥갑야화 등을 4개의 장 속에 편집하여 삽입하였다. 역자는 [열하일기] 원본 중에서 독자들이 난해하거나 지루하다고 생각할만 한 부분들을 생략한 것이었고 그것은 책의 서문에 기술되었듯이 보리출판사에서 [열하일기 3세트] 완역본이 이 책 출간 직전에 출판되었기 때문이기도 했다.

하권의 목차는 아래와 같다.

< 관내정사(關內程史) > 7월 24일 / 7월 25일 / 7월 26일 / 백이 숙제 묘당을 둘러보며 / 난하를 건너며 / 석호석기 / 7월 27일 / 7월 28일 / 범의 꾸중(虎叱) / 7월 29일 / 7월 30일 / 8월 1일 / 8월 2일 / 8월 3일 / 8월 4일 / 북경의 이모저모(黃圖記略) / 공자묘를 다녀와서(謁聖退述)

- 산해관에서 북경까지의 기행을 담았다. 북경까지의 여행 중에 느꼈던 몇 가지와 북경에서의 특이한 여행기를 기사체 형식으로 별도로 정리했다.

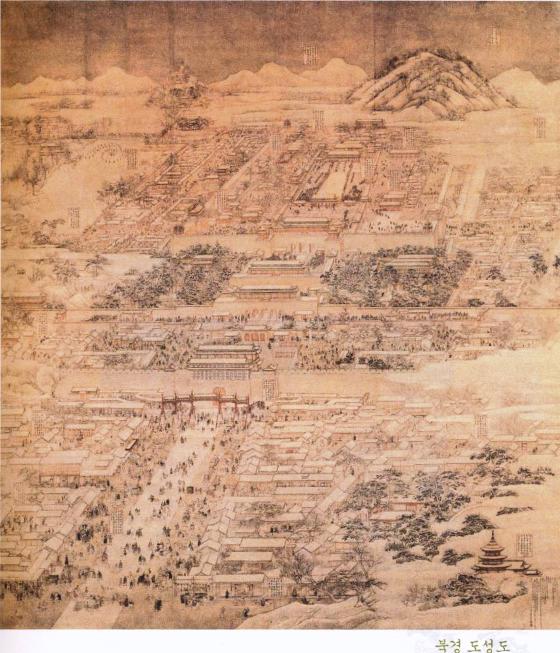

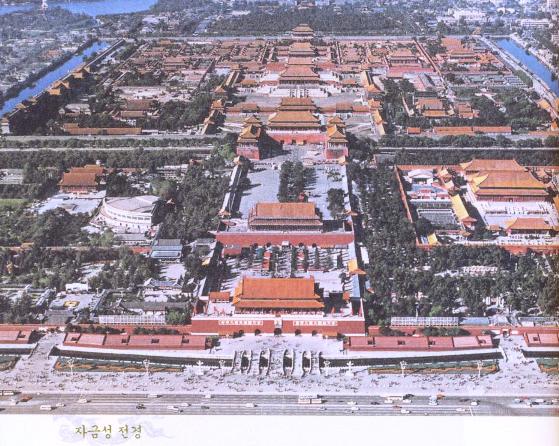

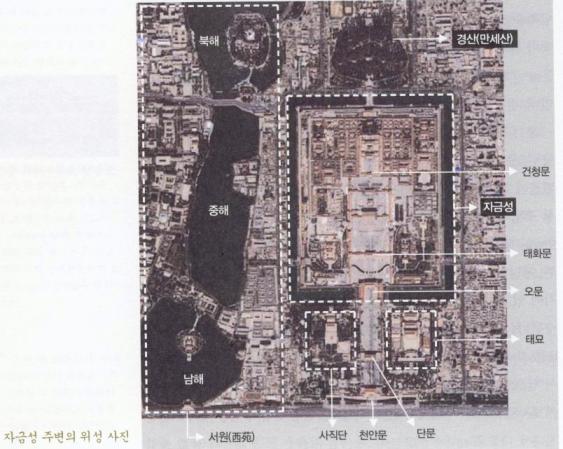

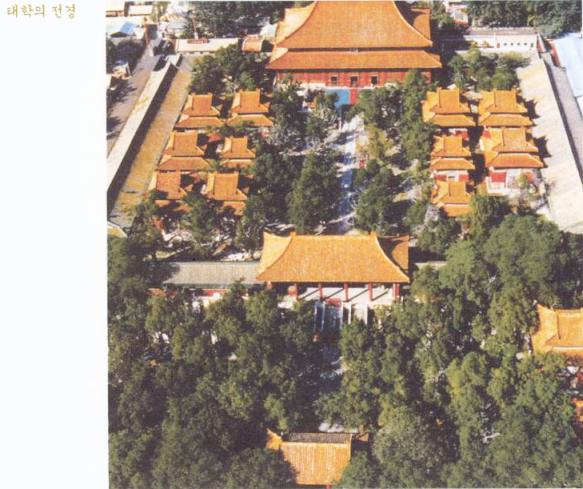

- 호질 : 역자는 연암이 '열하일기' 속에 기록한대로 '호질'이 연암의 창작이 아니라고 말한다. 하지만, 그럼에도 역자는 연암이 연행 기간 중에 많은 이야기를 구한 것 자체만으로 연암의 역할이 크다고 주장한다. 호질의 줄거리는 다 아는 바와 같이 사람 고기를 먹고 싶어 하는 범(호랑이)에게 졸개인 창귀들이 사이비 유학자인 북곽선생과 수절과부로 소문난 동리지를 추천하면서 전개된다.- 황도기략 : 북경의 이모저모를 관람한 소감을 적었다. 황성의 아홉 개 문, 서관, 만수산, 체인각, 황제의 마구간, 종묘와 사직, 천단, 범의 우리, 풍금, 서양화, 코끼리 우리(상방), 황금대, 황금대기, 옹화궁, 개우리(구방), 공작포, 오룡정, 구룡벽, 남해자, 회자관, 유리창- 알성퇴술 : 공자묘를 구경한 소감을 적었다. 태학, 학사, 관상대, 시원, 조선관

< 막북행정록(漠北行程論) > 막북행정록 서 / 8월 5일 / 8월 6일 / 8월 7일 / 밤에 고북구를 나서며(夜出古北口記) / 하룻밤에 아홉 번 강을 건너다(一夜九渡河記) / 8월 8일 / 만국진공기(萬國進貢記) / 8월 9일

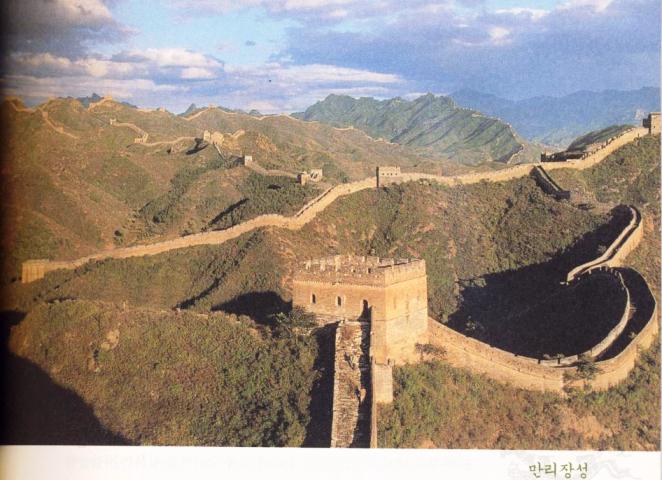

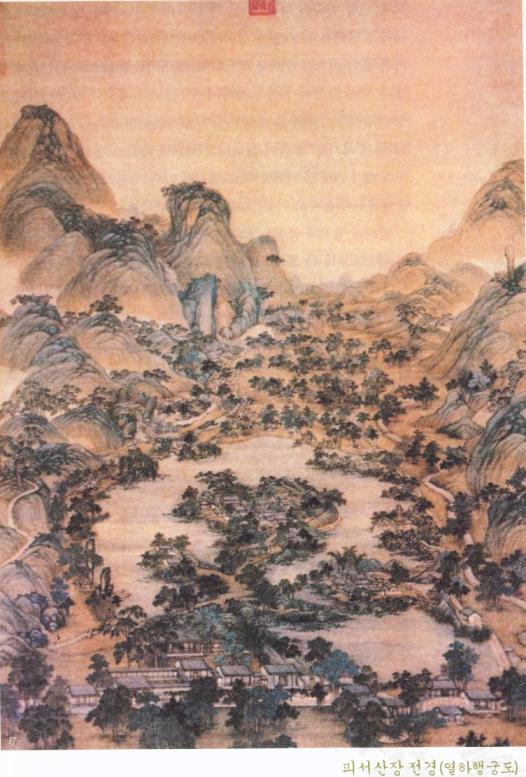

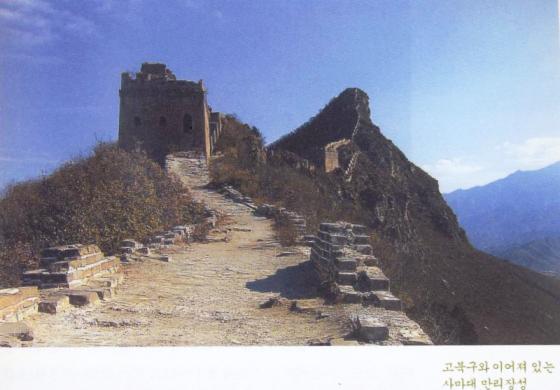

- 북경에서 열하까지 가는 길이다. 청나라 황제의 독촉으로 인하여 400리 넘는 여정을 단 5일만에 도달했다. 휴식도 잠도 없는 강행군을 별도로 정리했다.- 야출고북구기 : 고북구는 예로부터 전쟁의 중심터였다. 후당의 장종, 거란의 태종, 여진의 희윤, 원나라 문종 등이 고북구에서의 승전으로 전쟁의 승기를 잡았다. 연암은 고북구의 장성에 붓을 꺼내 (물이 없어서) 술을 부어 먹을 간 후 "건륭 45년 경자 8월 7일 야삼경, 조선의 박지원, 이곳을 지나노라"라고 적는다.- 일야구도하기 : 연암 일행은 하루 밤에 하나의 강을 아홉 번 건너게 된다. 그만큼 강이 굽이쳐 흐르는 것이다. 그 과정에서 연암은 도를 깨우친다. "나는 이제야 도를 알았다. 명심이 있는 사람은 귀와 눈이 마음의 누가 되지 않고 귀와 눈만을 믿는 자는 보고 듣는 것이 더욱 섬세해져서 갈수록 병이 된다. 지금 내 마부는 말에 밟혀서 뒷수레에 실려 있다. ... 한번 떨어지면 강물이다. 내 마음이라 생각하리라. 그렇게 한 번 떨어질 각오를 하자 마침내 내 귀에는 강물 소리가 들리지 않았다. 무릇 아홉 번이나 강을 건넜거난 아무 근심 없이 자리에서 앉았다 누웠다 그야말로 자유자재한 경지였다.)- 만국진공기 : 청나라 황제의 천추절을 맞아 주변 국가들이 사방으로부터 공물을 바치기 위해 열하를 향해 몰려들었다.

< 태학유관록(太學留館錄) > 8월 9일 / 8월 10일 / 8월 11일 / 찰십륜포(札什倫布) / 황교에 대한 특별 보고서(黃敎問答) / 8월 12일 / 8월 13일 / 8월 14일 / 천하의 형세를 논하다(審勢篇) / 왕민호와 나눈 말들(鵠汀筆談) / 코끼리를 통해 본 우주의 비의(象記) / 환타지아(幻戱記)

- 열하에서의 일정이다. 황교(라마불교)의 반서(달라이 라마)를 접견한 것, 황교에 대한 탐문 결과, 중국 학자들과의 밤을 세운 필담, 기타 열하에서 보고 들은 특이한 것들을 별도로 정리했다.- 연암은 조선이 가난한 까닭을 대체로 목축이 제대로 자리잡지 못하기 때문이라고 주장한다. 그는 목축과 관련한 조선의 한심한 상황을 여섯 가지로 정리하면서 그 이유가 '말을 다루는 솜씨가 틀렸고 말을 먹이는 방법이 옳지 못하며 좋은 종자를 받을 줄 모르고 관원들이 말 기르는 방법에 무식하기 때문'이라고 말한다.- 황교문답 : 연암은 '적국을 염탐한다'는 것이 얼마나 어려운 일인지 구체적으로 지적하면서 겉으로 드러난 형상을 통해 상대국을 제대로 분석해야 함을 역설한다. 연암은 열하에 이르러 자신이 헤아려 본 천하의 형세를 다섯 가지로 정리했다. 또한 황교와 관련하여 청나라 관료나 학자인 학성, 추사시, 왕민호, 윤가전, 기풍액 등과 나눈 이야기를 정리했다.- 곡정필담 : 이 글에는 연암의 우주관과 철학이 나타나 있다. 조선 후기에 한반도에서도 빛에 대한 학설, 지동설, 티끌을 통한 우주만물 생성론, 자연과 인간의 동일성, 제3세계설 등에 대한 주장과 이론이 있었다는 것은 뜻밖이었고 고무적인 일이라 할 수 있다. 비록 그 이후에는 왕조와 사대부들에 의해 싹이 말라 버렸지만...

< 환연도중록(還燕道中錄) > 8월 15일 / 8월 16일 / 8월 17일 / 8월 18일 / 8월 19일 / 8월 20일 / 옥갑에서 밤들이 주고받은 이야기(玉匣夜話)

- 열하에서 북경으로 돌아오는 길이다. - 옥갑야화 중에 그 유명한 '허생전(許生傳)'이 들어 있다. 연암은 청나라 학자들과 변승업이라는 조선 갑부 이야기를 나누던 중 '윤영'이라는 사람에게서 허생과 관련한 이야기를 들었다고 전한다.

역자는 글들을 일상적인 여행기 뒤에 두어 시간의 흐름을 따름으로써 이해와 감정의 효율을 최대치로 올리려는 시도를 했다. 왕민호와 기풍액과의 인상적인 만남 이후 연암이 따로 「경개록」에 엮어 둔 그들에 대한 글을 「태학유관록」속에 넣은 것, 고북구를 떠나는 여정에「야출고북구기」가 따라 나오는 것, 열하에서 성승을 만나고 티베트 불교(황교)를 접하면서 그 뒤로 「찰십륜포」와 「황교문답」이 이어지는 배치. 그 물 흐르듯 자연스러운 배치는 자신의 호흡으로 직접 읽어본 이들만이 느끼고 행복해 수 있는 흐름을 만들어 낸다. 그것이 바로 『세계최고의 여행기, 열하일기』가 갖는 편집의 힘이라 할 수 있다.

그리고 역자는 편집 과정에서 연암과 이국 친구들과의 길고 긴 밤샘 필담 부분은 희곡 형식으로 처리했다. “형식적 구속 때문에 가슴속의 말을 자유롭게 쏟아낼 수 없다” 하여 시(詩)를 멀리했던 연암의 글답게, 형식의 구속 없이 자유롭게 희곡으로 엮은 것이다. 그리하여 예속재와 가상루에서 연암이 나누었던 필담의 희곡버전은 자칫 지루해질 수 있는 부분을 박진감 넘치고 리드미컬하게 풀어내고 있다.

“이질적 존재들의 시끌벅적한 향연을 즐긴 건 에피쿠로스를 닮았고, ‘친구에 살고 친구에 죽는’ 우정의 정치학을 설파한 건 스피노자를 닮았으며, 웃음이야말로 삶과 사유의 동력임을 보여준 것은 니체를 닮았으며, ‘투창과 비수’의 아포리즘으로 통념의 기반을 가차 없이 뒤흔든 건 루쉰을 닮았구나!”

역자 고미숙이 박지원의 묘비명으로 바치고 싶다는 이 헌사에서 우리는 연암이 자신의 삶을 통해 그가 구현하고자 한 철학적 실천들을 짐작해 볼 수 있다. 철저하게 비타협적인 연암, 그는 스스로 문제를 만드는 사람이었다. 결국 자기 인생은 자기가 굴려가는 것, 그러니까 ‘내 멋대로’ 하는 거라는 진실은 현대의 경쟁 속에서, 그리고 지루하기 짝이 없는 천편일률의 일상 속에서그래도 좀 괜찮은 삶을 살아보고 싶은 사람들에게 여전히 유효한 가르침이다.

역자는 좀 다르게 살아보고 싶은 이들, 지루한 삶의 해독제가 필요한 이들에게 '연암과의 접속'을 강추한다!

연암 박지원 선생의 [열하일기]를 다 읽고 보니 역자 고미숙씨를 비롯하여 그토록 많은 이들이 한반도의 수 많은 고전을 읽어야 한다고 강조하고 당부하는 뜻을 조금 알 수 있겠다.

[열하일기]만 하더라도 당시 조선이 세상의 흐름에 닫혀있는 상태에서 이미 지구상에서 사라진 명나라의 후계국임을 자임하고 유학의 고리타분함만을 암송하는 새태를 강하게 비판한 것이다. 고리타분한 유학에서 벗어나거나 서학을 받아들이는 것은 별개로 하더라도 조선이 벽돌, 구들, 수레, 목축, 축성 등... 이루 말할 수 없는 청나라의 '이용후생'을 도입하여 백성들의 후생과 복지를 위해 노력했다면 역사는 지금까지와는 크게 달라졌을 것이기 때문이다.

또한, 연암이 [열하일기]에서 지적하는 상당수 논거와 주장의 큰 틀은 연암이 연행기를 쓴 이후 230년이 지난 지금에도 여전히 유효하다고 할 수 있다. 한반도가 지리적으로 사방이 바다와 대륙에 막혀있다고 생각할 수도 있지만, 역으로 사방의 효과적인 문물을 도입하고 내세를 강화한다면 21세기 지금에서도 한국은 더욱 강력한 공동체와 국력을 키울 수 있을 것이다.

중요한 것은 국가 공동체의 정책입안자, 관리자의 위치에 있는 자들이 '기득권'에 안주하여 과거의 잘못과 병폐를 고치지 못하고 미래를 향해 손에 움켜진 것을 내던지고 과감하게 나서지 못한다면 단기적으로 자신들의 기득권이 유지될 지는 모르지만, 장기적으로는 자신들의 기득권마저 아지랑이처럼 사라질 것이기 때문이다.

조선 후기에서 말기까지의 과정에서 가장 크게 고통받는 것이 조선의 백성들과 뜻있는 지사들이었다면 앞으로 21세기의 남은 기간 역시 잘못하게 되면 마찬가지로 대한민국의 중산층 이하 민중들과 뜻있는 사람들이 쓰러지고 고통받을 것이 자명하지 않을까???

[ 2011년 8월 18일 ]