-

-

덕중의 정원

김다은 지음 / 무블출판사 / 2023년 9월

평점 :

덕중의 정원

이 책은?

역사소설이다. 역사적 사실을 바탕으로 거기에 상상력을 가미하여 역사를 통찰력있게 살펴보게 하는 팩션 소설이다.

시대 배경은 조선조 세조 시대.

등장인물은?

역사적 인물로 세조와 신숙주, 정인지, 안견 등이 등장한다.

또한 양정이란 인물도 등장한다.

그리고 실제 실존인물이면서 상상력이 발휘되는 존재가 소용 박씨와 귀성군이다.

참고로, 『덕중의 정원』이란 제목에서 '덕중의 정원'이란 소용 박씨가 궁궐에 들기 전에 거했던 수양대군의 정원이며, 그 때 당시 소용 박씨의 이름은 덕중이었다.

또 한명의 덕중이 등장하는데, 이는 직접 이 소설에서 확인하시라.

이 소설의 시작과 끝이 거기에서 비롯된다.

소재로 등장하는 것들 몇 가지 사건들이 있다.

거기에 저자는 상상력을 동원하여 역사의 빈틈을 소설로 만들어간다.

소용 박씨와 귀성군의 연서 (17쪽)

<월인석보> 1권의 마지막 페이지 부분의 총일백팔장 (150쪽)

양산군 양정의 죽음 (168, 185, 198쪽)

안견의 <몽유도원도> (일본으로, 287쪽)

사실 몇 가지를 확인해 보았다.

첫째, 소용 박씨와 귀성군 사이에 편지가 오고 갔는가?

이 소설은 귀성군과 그의 아버지인 임영대군이 소용 박씨로부터 온 편지를 들고 궁궐로 세조를 찾아가는 것으로 시작한다. 궁궐에 있는 임금의 후궁인 소용 박씨가 밖에 있는 귀성군에게 연서를 보냈다는 것이다. 그건 역사적 사실인가?

사실이다. 역사적으로 기록에 남아있다.

세조실록 37권, 세조 11년 9월 5일 기유 2번째 기사

밝기 전에 내녀(內女) 덕중(德中)을 내치어 밖에서 교형(絞刑)에 처하였다. 덕중은 주상의 잠저(潛邸) 때에 후궁에 들어와서 자식을 낳았고 즉위한 뒤에 봉하여 소용(昭容)으로 삼았으나, 자식이 죽었다. 승지(承旨) 등이 합사(合辭)하여 나인(內人)과 이준(李浚)의 죄를 청하고, 의정부(議政府)·육조(六曹)에서도 또한 와서 아뢰기를,

"환시(宦寺)가 이미 처형되었으나, 서신을 서로 통한 것이 어찌 오늘에 시작하였겠습니까? 그 유래가 오랠 것입니다. 또 환자 두 사람은 또한 반드시 여러 번 서로 통하였을 것이니, 청컨대 나인과 준을 국문하여 죄를 정하소서."

하니, 임금이 말하기를,

"나인은 내가 이미 법에 처하였고, 귀성군의 일은 단연코 의심이 없는 것을 내가 이미 분명히 아니, 다시는 말하지 말라." 하였다.

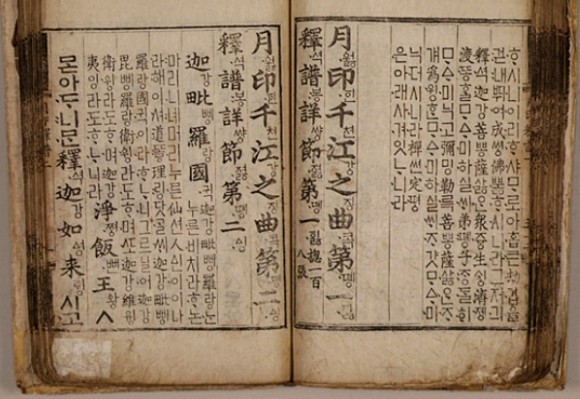

둘째, <월인석보> 1권의 마지막 페이지 부분의 총일백팔장 (150쪽)

<월인석보> 1권의 마지막 페이지 부분은 총일백팔장(總一百八張)이란 말로 끝을 맺고 있다

이 말이 이 소설의 키워드가 되어 사건을 만들어가고, 그 사건을 증빙하는 문서로 사용되고 있는데, 이는 사실인가?

자료를 검색해보니, 저자가 이 책에 올려놓은 것과 같은 내용이 보인다.

총일백팔장(總一百八張)

바로 이 부분에서 저자의 상상력이 빛을 발한다.

총일백팔장의 해석을 이렇게 하고 있는 것이다.

불교계에서 수양을 통하여 조선에 불교의 부흥을 기하기 위하여 밀약을 맺는다.

백팔장 모임은 새 왕을 세우고, 새 왕은 불교를 되살려 융성하게 한다는 약조를 맺게 되는데, 그런 밀약의 증표로 밀약서를 작성한 다음에 양측이 서명을 한다.

수양대군 측에서는 군호로 삼으려고 했던 총일(總一)을 수양의 서명으로 사용하고

불교계에서는 백팔장(百八張)을 서명으로 삼아 같이 서명한 결과 위의 그림에서 보는 것처럼 총일백팔장이란 모습이 나타나게 되었다는 것이다.

월인석보에 등장하는 그 말 총일백팔장이라는 말이 무슨 의미인지 궁금하기도 하지만. 이 소설에서 그걸 수양과 백팔장 간의 밀약을 증빙하는 서명으로 풀이해 놓은 저자의 상상력이 이 소설의 백미라 하겠다.

셋 째, 안견의 몽유도원도에 얽힌 사연, 그리고 그 그림은 어디에 있는가?

이 책에서 안견은 무릉도원을 꿈꾸었다는 안평대군의 설명을 듣고 <몽유도원도>를 그린다.

그 그림에 안평대군의 글과 22명의 대신들이 쓴 찬시가 붙어있다.

이 소설에서는 세조가 그 그림을 찾는다는 사실에 겁을 먹은 신숙주가, 혹시라도 그 그림에서 역모의 기미라도 발견될까 두려워하여 그 그림을 일본으로 보내 보관하도록 한다.

기록을 살펴보니, 안견이 그린 <몽유도원도>에는 그러한 찬시가 붙어있는 것이 사실이다. 그리고 현재 위치는?

그 그림은 현재 일본에 있다.

[현재 몽유도원도는 일본의 덴리 대학 부속 덴리 도서관에 소장되어 있는데, 어떤 경로로, 어떻게 반출되었는지는 확실하지 않다. 임진왜란 당시 제4진으로 조선에 출병한 시마즈 요시히로가 경기도 고양현에 있는 절 대자암(大慈庵)에서 이 그림을 약탈해 일본의 손에 들어갔다는 얘기도 있었지만 추정만 할 뿐 확인된 사실은 아니다. 몽유도원도를 소장했던 일본소장가 중에서 도진구징(島津久徵)의 생애나 활동을 미루어 볼 때, 1893년 이전에 이미 일본에 있었다는 사실이 추정되고 있으며, 1955년경부터 덴리 대학이 소장하고 있다. 학계에선 당시의 시대적인 상황이나 이 작품의 가치 등을 미루어 보았을 때 사실상 약탈당한 문화재라고 추정하고는 있지만 아직 명확한 증명은 이루어지지 못했다.] (위키백과)

역사적 사실 또한 그 그림이 일본에 있는 것은 확실한데 일본으로 가게 된 그 과정은 불명이다. 저자는 소설에서 신숙주가 그리했다고 상상력을 발휘해놓고 있다.

넷째, 양산군 양정의 죽음 (168, 185, 198쪽)

계유정란을 시작으로 왕위에 오르게 된 세조에게 양정은 일등 공신이다. 그는 세조, 수양대군을 위해 맨먼저 손에 피를 묻힌 사람이다. 철퇴로 김종서를 날린 것이다. 그런 공신을 세조가 사형에 처한다. 이 사건을 계기로 공신들 사이에 세조를 다르게 보기 시작하는데, 과연 양정은 어떻게 죽임을 당하게 되었을까? 소설의 기록이 사실일까?

사실이다. 실록에 이런 기록이 보인다.

세조실록 39권, 세조 12년 6월 8일 정미 1번째 기사

양정이 퇴위를 권유하다.

세조실록 39권, 세조 12년 6월 12일 신해 1번째 기사

양정을 참수하다

다시, 이 책은?

역사소설은 배경이 되는 시대상을 얼마만큼 보여주는가에 작품성의 평가가 달라지는데, 이 소설은 단지 세조 당시의 시대상 뿐만 아니라, 훈민정음과 그것을 풀어놓은 언해에 얽힌 사연을 기발한 상상력으로 연결시켜 놓았다는 점, 높이 평가할 수 있다.

더하여 유교 국가를 지향하는 조선에서 불교계가 어떻게 대처했는지도 살펴보게 되는 등, 역사에서 소홀하게 보아오던 부분까지 잘 다루고 있다.

역사와 픽션의 결합이 잘 어울어진 시대극이라 할 수 있다.