<국제법을 통해 한국의 위상을

지켜내고자 한 인물>

김영사에서 나오는 인물서 중에서 <간송

전형필>이니 <혜곡 최순우>를 인상깊게 읽었다고 말하는 이들이 많다. 나 역시 해마다 봄가을이면 간송 미술관에 가는 때를 손꼽아

기다리면서 이 책을 목록에 담아두었던 때가 있다. 책을 읽으면서도 지은이를 눈여겨 보지 못했는데 이번에 읽게 된 <국제법학자 그 사람

백충현>의 저자 이충렬이 모두 지은 책이라고 한다. 이를 왜 몰랐을까?

저자는 근현대인물을 조명한 책이 부족하다는 것을 즉시하고 문화발전에 공헌한 간송 전형필,

수화 김환기, 혜곡 최순우의 삶을 다룬 책과 김수환 추기경의 삶을 다룬 책을 쓰고 이번에 학문을 통해서 대한민국의 자존심을 높이기 위해서 공헌한

인물로 백충현에 대해서 쓴 것이라고 한다.

백충현이라는 인물도 낯설지만 사실 국제법에 대해서도 아는 것이 없다. 법대를 가면 사람들이

선호하는 게 사법고시 아닌가. 법관이 되던가 돈을 잘 버는 변호사가 되는게 보통이라고 하던 당시에 백충현은 공부하는 이가 드문 국제법을

전공했다고 한다. 그 이유가 전쟁 후 보잘 것 없이 떨어진 대한민국의 국제적 위상을 높이기 위해서는 국제법을 통한 인정을 받아야한다고 생각했기

때문이란다.

하버드 로스쿨을 거쳐 하버드 동아시아연구소에서 1년으로 연구원 생활을 하면서 자료를

모으려고 애썼다고 한다. 귀국 후에 집에서 국제법 모임을 만들고 1984년에 서울국제법연구원을 만들기까지 많은 노력을 기울였다고 한다. 시시각각

변해가는 국제정세에 대해서 발빠른 정보를 모으기 위해서 애쓰고 우리나라에는 턱없이 부족한 자료를 다른 나라에서 구해오기도 했단다.

그렇게 국제법을 공부하고 연구한 그의 소망은 국제법을 통해서 국익을 손해보지 않고 대우받는

것을 바랐다고 했다 그래서 국립대교수인 공무원 자리에 있으면서도 1965년 한일회담을 통해 일본이 종국위안부에서 모든 책임을 없다고 하는 것은

국제법상 타당하지 않음을 지적했다고 한다. 아마도 그 시기에 이러한 주장이 국가 입장에서는 껄끄럽지는 않았을 듯

싶다.

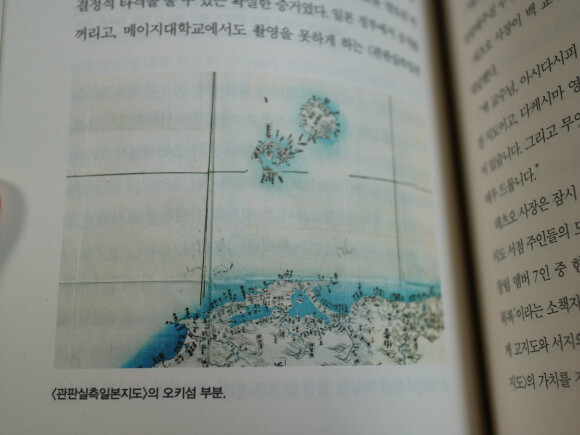

이러한 활동 외에도 독도영유권에 대한 문제도 간과하지 않았다. 국제법으로 독도를 한국땅으로

할만한 증거를 모으는데 심혈을 기울였다고 한다. 아무리 안에서 우리끼리 독도는 우리땅이라고 해도 일본의 힘이 막강해지면서 외국의 세력을 모아

주장하면 위험하다고 생각했기 때문이리라. 이 책을 통해서 처음 공개되는 일본의 <관판실측일본지도>가 바로 중요한 자료라고 한다.

당시에는 일본과 한국이 신한일어업협정을 하던 중이라 비밀을 유지하고 공개하지 않았다고 한다. 일본 스스로 관측한 지도에 독도를 일본 표기에서

빠뜨린 것은 자신의 영토로 생각하고 있지 않았다는 증거가 될 수 있다고 한다.

국가적인 노력이 턱없이 부족해서 종군위안부들에게 미안하고

독도는 우리땅이라는 외국 광고를 내는 이들에게 감사해야 하겠다. 이러한 자료를 등한시 하지 않고 우리의 것을 지키는데 똑똑하게 사용할 수

있었으면 한다. 개인의 이러한 노력이

하나둘 쌓여서 국가의 힘에 보태고자 한 과정을 보면, 안위를 위해서 사는 사람은 아니라는 생각이 든다. 공부를 잘 해서 잘먹고 잘 살려는

사람들이 판치는 때에 이러한 생각을 한 인물의 삶이 위대하게 느껴진다.