우리나라 역사를 공부하다보면 조선시대 말부터 읽어내기 힘든 순간이 많다. 그 중에서도 일제강점기의 역사는 우리나라 사람들에게는 커다란

마음의 혹이 되어 버렸다. 단지 나라를 잃었다.라고 한마디로 말하기에는 너무도 힘든 일들이 민초들에게 있었기 때문이다. 권력은 다투는 사람들이

아닌 하루하루를 살아가는 사람들에게 너무도 견디기 힘든 일들 말이다.

[덕혜옹주]라는 작품으로 조선시대 마지막 덕혜옹주의 삶을 사람들에게 널리 알렸던 작가에게 작품을 집필하는 것은 하나의 사명감이자

자존심이었다고 한다. 사람들에게 잊혀지고 있는 역사의 한부분을 이끌어 내는 어려운 작업을 했던 것이다. 그는 사람들에게 잊혀지고 있는 혹은

무뎌지고 있는 역사의 한 자락을 또 이끌어내는 작업을 해냈다.

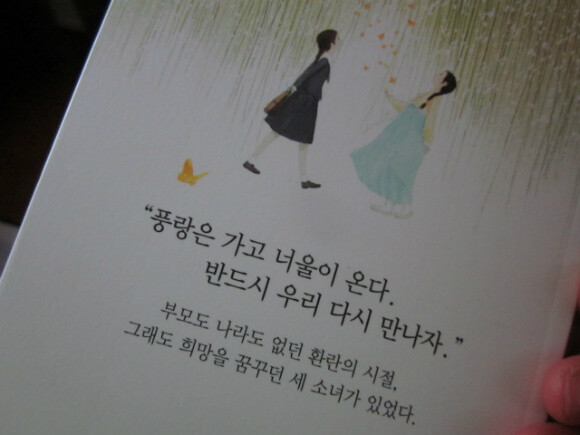

[몽화]작품의 이름부터 아련한 느낌이 든다. 1940년대를 살았던 세 소녀의 이야기를 담은 책이다. 소녀라는 측면보다 1940년이라는

시대가 벌써 두려움에 떨게 만든다. 그 시대를 살던 소녀들은 재잘대면서 친구들과 놀고 엄마에게 투정부리면서 살지 못했기 때문이다.

부모도 나라도 없던 환란의 시절, 그 시절을 살던 세소녀가 있다. 일본 순사를 매질하는 바람에 가족을 버리고 만주로 떠난 아버지, 그리고

그 아버지를 찾기 위해서 만주로 어머니마저 떠났기에 이모에 국방집에서 살게 된 소녀 영실, 어렵고 힘들게 하루하루를 살아가는 영실 앞에 두

소녀가 나타난다. 영실이 사는 곳과는 전혀 다른 멋진 집에서 살고 있는 은화와 정인. 그러나 은화와 정인에게도 아픔이 있었다. 부모가 누군지

모르고 기생집 화월각에서 길러지면서 언제 기생이 될지 모르는 두려움에 사는 은화, 그리고 친일파 노릇을 하는 아버지 덕에 부를 누리지만 그 부가

불편했고 자신이 원하지 않는 삶을 살았던 정인.

소녀들은 공통점은 없지만 서로의 마음을 나누면서 둘도 없는 벗이 된다. 그런 과정을 엿보면서 시대만 잘 만났다면 얼마나 잘 컸을 아이들인데

하는 아련함이 들었다. 독립군의 은신처 다리 아래서 서로의 미래를 서로의 현재를 나누는 아이들을 보면서 말이다.

세 명의 소녀에게 닥치는 현실은 너무도 냉혹했다. 미래를 불안해 하던 은화는 기생이 되는 것을 피해서 화월각을 뛰쳐 나왔지만 그녀를

기다리는 현실은 너무도 냉혹했다. 연고지 없는 은화는 위안부에 끌려가고 정인은 원치 않지만 아버지 때문에 불란서로 가게 된다. 그리고 영실은

일본으로 가게 되는데..

이들의 삶을 엿보면 시대의 우울함이 이들의 삶을 전체적으로 지배하는 느낌이 든다. 가장 영특하고 어른스러웠던 은화가 차디찬 방에 갇혀

아픔을 견뎌내는 모습은 얼마전에 봤던 영화 <귀향>속의 어릔 소녀들을 떠올리게 해서 마음이 더욱 애려왔다. 가장 부유한 삶을 살지만

마음만은 가장 불편하고 아팠을 정인, 그리고 영실은 만주로 갔다고 생각한 아빠를 일본에서 만나게 되는 기구함을 보여준다.

사실 처음에 이 작품에 대해서 잘 몰랐을 때는 위안부 문제를 다룬 책으로만 알고 있었는데 작가는 1940년대를 살았던 세 소녀를 통해서

위안부는 물론 일본의 강제 노역, 그리고 친일을 하면서 사는 사람들의 이야기까지 두루 다루고 있었다 . 일제강점기를 살았던 사람들 그 중에서도

꽃을 피우지도 못했던 수 많은 아이들까지 눈물을 머금고 대하게 된다. 이런 아픔이 고작 70년이 넘었을 뿐이다. 100년도 안된 일인데 우리는

너무 오래전의 일처럼 외면하고 잊고 살고 있다. 더구나 나라를 이끌어 가는 사람들의 일본의 위안부 문제 협상과 그로 인한 문제점을 보면서 너무도

개탄스럽기까지 했다.

역사는 단절이 아니라고 알고 있다. 과거도 현재도 미래도 이어진다고 하는데 그런 아픔을 과거 속에 묻고 망각하기 보다는 미래의 우리

아이들을 위해서 더 당당하게 맞섰으면 하는 바람을 가져본다. 작가의 말처럼 꽃은 피고 봄은 오지만 우리들의 마음 속에서는 아직 소녀들이 울고

있는 듯하다.