-

-

파리 vs 뉴욕 - 두 도시 이야기

바랑 뮈라티앙 지음, 최하나 옮김 / 새움 / 2012년 7월

평점 :

절판

발코니에서 보는 발랄한 일러스트 책. 가벼운 마음으로 책장을 넘기다가 앗, 일시정지 당했다.

아무리 글 없는 그림책이라지만, 일러스트들도 어찌나 종알대고 있었는지, 내가 얼마나 열심히 그 형태들을 ‘읽어’내고 있었는지 새삼 깨닫는 페이지였기 때문. 어떤 말 많은 면보다 더 오래 사람을 붙드는 마력의 추상화, 미니멀리스트 페이지, 상상의 창, 최고의 88-89쪽, 어떻게 부르든.

우디 앨런이 말한 바 있는 ‘파리의 완벽한 회색’과 <해리샐리>에서 봤던 뉴욕의 가을 하늘이다. 이 작은 페이지 안에서 나는 이미 파리와 뉴욕의 하늘에 떠 있는 비행기 안에 있었는데 그래서 저 밑의 깨알 같은 글씨는 사족, 아니 비행기 창문에 붙어 있는 경고문(‘열거나 나가지 마시오, 까마득한 추락의 위험이 있습니다’)으로 보일 지경이었다.

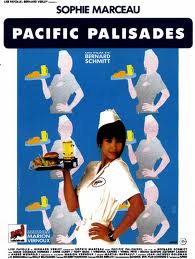

파리와 뉴욕은 아니지만 저 두 하늘과 두 가지 언어의 느낌 간 대비를 보여주던 옛날 영화가 떠올랐다. 젊은 프랑스 여자가 미국으로 건너가 그 사회에 적응하기 힘들어 하며 겪는 우여곡절, 거의 존재감 없이 사라졌던 <퍼시픽 팰리세이드>.

외로운 영혼 소피 마르소가 L.A.의 해변을 거닐다가 마침 담배(인지 불인지)가 없어, 조깅하던 노부부에게 ‘혹시 담배 좀...’ 하니, 거의 경멸에 찬 시선으로 ‘우린 담배 따위 안 피웁니다. 담배란 말이지요, 건강에 해롭고 어쩌고...’

딱 이거다. ‘빌어먹을 웰빙어들, 재섭서...’의 표정을 소피의 얼굴에, 그래도 아름다웠던 그녀. 사랑에 있어서도 무척 힘들어했다. ‘쉽게’ 밤을 함께 보내려 하지 않는 미국 남자들 때문에.

저 두 가지 인사의 차이만큼이나 소피에게는 친밀감을 느끼기 힘든 미국.

그래서 어떻게 되냐고?

기억이 안 난다.

매력의 두 도시, 난 아무래도 파리 쪽이다. 누가 ‘파리’ 하면 덜컥 향수nostalgia(약간의 perfume도 되겠다)부터 느낀다. 헤밍웨이가 말한 ‘행운’이 내게도 있었기 때문이고 그게 벌써 오래전 과거가 되어버렸으며 이제는 함께 나눌 사람이 점점 없어져가고 있을 뿐 아니라 그리하여 기억자체마저 희미해지고 있기 때문이다.

만약 당신에게 충분한 행운이 따라주어서 젊은 시절 한때를 파리에서 보낼 수 있다면, 파리는 마치 움직이는 축제처럼 남은 일생에 당신이 어딜 가든 늘 당신 곁에 머무를 것입니다. 바로 내게 그랬던 것처럼. -어니스트 헤밍웨이 (212쪽)

저 두 페이지의 일시정지 마법에 취해 발코니에서 한참을 서성거리며 축제... 후의 숙취 같은 젠장 향수, 하다가 문득 서울의 하늘은 어떻지? 플레이모드로 돌아왔던 봄날 오후.