하루키의 ‘더 스크랩’은 하루키의 에세이 중에서도 무게로 따지면 가벼운 글이다. 에세이 ‘작지만 확실한 행복’보다는 무게가 있고 ‘먼 북소리’보다는 가벼운 책이다. 내용면으로 그렇다는 말이다. 가방에 넣어 다니다가 버스를 기다릴 때 꺼내서 아무 페이지나 펴서 읽기에 좋은 책이다. 이 책은 두 번째 사진에서 설명을 잘해놨다. 이런이런 책인 것이다.

하루키는 어디 어디에 연재하는 걸 싫어한다고 하면서도 여러 잡지(일본의 앙앙[우리나라로 치면 ‘쎄시’ 같은, 여성중앙보다는 조금 젊은 층을 겨냥한 여성 잡지 – 하루키는 기묘하지만 에세이는 남성들보다 여성들에게 인기가 많은 것 같다] 같은 잡지. 앙앙의 올해 1월 호에는 우영우로 일본에서도 인기가 많은 박은빈이 인터뷰를 장식하기도 했다)에 연재를 한 칼럼을 묶어 에세이로 펴낸 책들이 많다.

그래서 잡지의 한편에 짤막하게 올라가는 칼럼이라 깊게 생각하며 읽어야 할 글은 아니다. 그래서 읽다 보면 오오 하거나, 큭큭 하며 웃음이 나오는 이야기가 많다.

이 책 ‘더 스크랩’에는 잡다한 80년대의 것들이 가득하다. 더 자세하게 말하면 80년대 미국의 문화 내지는 여러 잡다한 미국 것들로 가득 차있다. 80년대의 미국은 산업, 경제가 전 세계에서 꼭대기에 있었다. 무엇보다 문화, 미국의 영화가 세계를 집어삼키고 강타하고 있었다. 문화적으로 풍요로웠던 미국의 사정을 하루키를 통해 엿볼 수 있다.

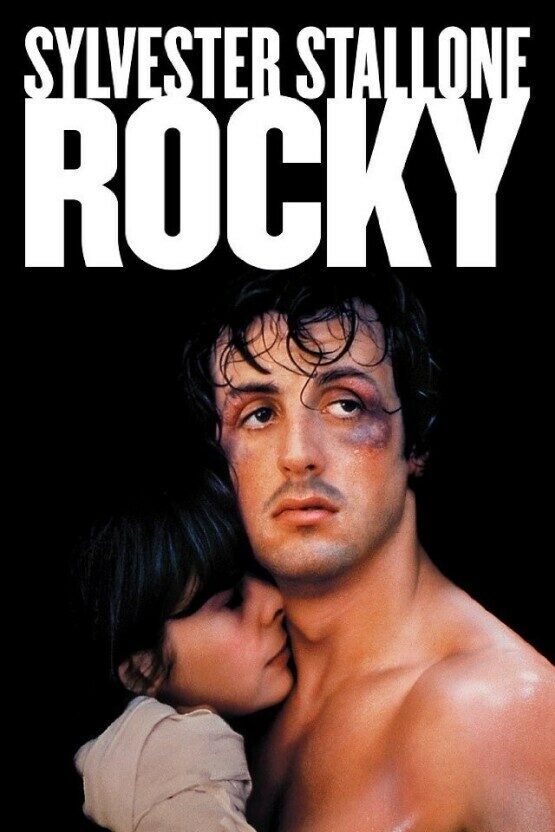

그래서 이 에세이를 보면 실버스타 스탤론의 록키라든가 아놀드 슈왈츠 제네거, 이티에 관한 이야기들이 가득하다. 록키는 내가 너무나 좋아하는 영화다. 그래서 록키 시리즈는 마지막 크리드 3까지 전부 보았지만 록키 발보아의 첫 이야기 록키 1이 제일 좋았다. 록키 1은 감격에, 감탄에, 감동까지 그랜드슬램을 달성했다.

록키는 아메리칸드림을 꿈꾸며 70년대 필라델피아로 왔다. 돈을 걸어 내기를 하는 3류 복서장에서 몸을 혹사시킨다. 당시 미국은 기회의 나라였다. 필라델피아는 미국 독립의 성지이며 그 해가 독립 200년이 되는 해였다. 미국은 기념을 하기 위한 이벤트가 필요했는데 크리드와 록키의, 슈퍼 복서와 삼류 복서의, 신과 인간의 대결을 부추긴다.

록키는 배운 것 없고 배우기 싫어서 몸으로 되는대로 먹고살자, 같은 정신과 투박한 말투인데 영화가 진행될수록 그 말투가 친숙해진다. 록키는 에드리안을 순수하게 사랑하는 마음이 드러나는 장면이 있는데 점점 빠져들지 않을 수 없다. 배우기 싫어하는 록키가 그녀에게 다가가기 위해 쓸쓸한 집에서 거북이와 금붕어에게 농담 연습을 하는 장면이 찡하다.

어둡기만 한 필라델피아 골목은 록키의 앞날과도 같다. 눈을 감으면 보이는 세계, 그것이 록키 발보아의 미래였다. 하지만 록키는 자신도 힘들고 앞이 보이지 않지만 친구의 여동생을 악의 소굴에서 데리고 집으로 바래다주고, 주위를 돌아보며 사람들을 챙긴다. 그러면서도 새벽마다 시합을 위해 조깅을 할 때 시장 상인들이 록키에게 사과를 던져 준다.

눈물이 펑펑 흐르는 장면은 마지막 크리드와의 시합이다. 너무나 멋진 장면이다. 판정승을 한 크리드. 사람들은 록키에게 재시합을 묻는다. 록키의 얼굴은 마치 찰흙을 벽에 던져 흘러내리는 얼굴로 애드리안을 큰 소리로 찾는다. 군중 속에서 모자를 잃어버리고 록키에게 안기는 애드리안에게 사랑한다고 말하는 장면이 가슴을 몇 번이나 두드린다. 록키는 승리하지 못했다. 하지만 진정한 승리가 무엇인지 사람들에게 알려 주었다. 꼭 이기지 않아도 이길 수 있다는 걸 보여주었다. 너무너무너무 좋은 영화다.

당시에 록키를 실제 권투선수로 착각했던 사람들도 많았다. 영화 속 사과를 던져주는 것도 실제로 권투 선수로 알고 록키에게 던져 주었는데 그대로 영화에 삽입이 되었다. 요즘도 어떤 사람들은 록키를 실제 권투 선수 역사에 있는 실존 선수로 알고 있다.

록키를 몇 번을 봤다. 지치고 쓰러질 때 록키의 주제가는 많이 이들에게 어김없이 힘을 주었다. 저 필라델피아 광장의 계단으로 뛰어 올라가 양손을 높이 든 록키가 되어, 보이지 않던 앞도 보이게 될 것만 같다. 록키보다 더 멋진 사람은 코치였다. 록키의 모든 캐릭터가 눈물의 포인트다.

https://youtu.be/K-YSlyhSues

그래서 이 책을 보면 80년대의 이야기들이 가득하다. 다른 에세이들과 또 다른 책이 이 책 ‘더 스크랩’이다. 그중에 존 어빙의 챕터를 보면 마흔의 존 어빙이 별거한 이야기를 하루키가 하고 있다.

존 어빙의 소설을 읽어본 사람이면 알겠지만 정말 길다, 아주 길고 몹시 길다. 또 너무 길어서 지겹다. 하지만 존 어빙은 소설이란 자고로 길어야지,라며 죽 길게 소설을 집필하고 있다. 멋있는 사람.

존 어빙의 소설이 영화가 되었을 때 직접 각본을 써서 각본상을 받기도 했는데 그건 어느 소설가도 이루지 못한 업적이었다. 트루먼 카포티도 레이먼드 카버도 이루지 못했었다. 카포티에 대해서도, 레이먼드 카버에 대해서도 할 말이 너무너무 많지만 넘어가자. 카포티는 영화 천재, 안타까운 죽음을 맞이한 필립 세이모어 호프만이 트루먼 카포티로 나온 영화 '카포티'가 있다. 영화를 좋아하고, 트루먼 카포티를 좋아한다면 롸잇 나우.

존 어빙을 보면 프란츠 슈베르트가 겹친다. 슈베르트의 피아노 소나타는 타인에게 들려줘도 너무 긴 나머지 지겨워할 뿐이었고, 가정 내에서 편안하게 연주하기에는 음악적으로 너무 어려워서 악보로 팔릴 것으로 생각되지 않았고, 사람들의 정신을 도발-환기시킬만한 적극성도 결여되어 있었다. 사회성 같은 건 전무한 거나 다름없었다. 돈도 명예도, 그 무엇도 아닌 것을 위해서 슈베르트는 피아노 소나타를 만들었다. 하지만 슈베르트가 죽고 난 후 가곡 ‘마왕’을 들어보면 눈물이 날 정도로 좋다. 특히 피아노 부분은 말이 흙을 파헤치고 달려 나가는 것 같다. 가곡의 시초가 된 마왕을 만들어낸 슈베르트를 사람들은 사후에 인정했다.

그리고 한 챕터에는 짧지만 카펜터스의 카렌 카펜터에 대해서도 언급을 했다. 카렌의 이혼 소식에 대해서 짤막하게 하루키가 언급했다. 카렌의 몰락은 자신과 가장 가까이 사람들 때문이다. 어릴 때부터 착한 이미지를 덮어 씌워서 어떠한 일탈도 하지 못하게 하고 결국 오빠의 천재적인 음악성에 가려져 그저 꾀꼬리 같은 목소리로 노래만 부르다 죽음을 맞이했다.

카렌은 오빠에게 인정받기 위해 드럼을 배워 드러머가 되어 공연에서 미치듯이 드럼을 연주하기도 했다. 하지만 오빠의 마음에 들지 않았고 카렌은 점점 음식을 거부하고 말라다가 결국 죽음을 맞이했다. 카렌의 목소리는 세기에 나올까 말까 한 목소리였는데 안타깝다. https://youtu.be/6dJUnh6N8-U 카렌의 드럼 연주

하루키가 한국 독자들의 마음을 파고든 이유를 생각해 보면 - 요컨대 조정래 작가의 경우는 너무 완벽에 가까운 근대적 구축성과 완결적 천상성을 지니고 있어서 독자들이 아무런 불만 없이 그의 작품이 훌륭하다고 인정하면서도 그 완벽함에 답답해한다. 그에 비해 하루키는 비순열 친근함으로 사람들이 바라는 ‘부드러운 혼돈’을 추구한다. 하루키는 ‘느슨하고 심플한 의미에서 난해한’ 텍스트를 추구하는 경향이 새끼 고양이처럼 일반 독자들의 품을 파고 들어온 것일지도 모른다.