-

-

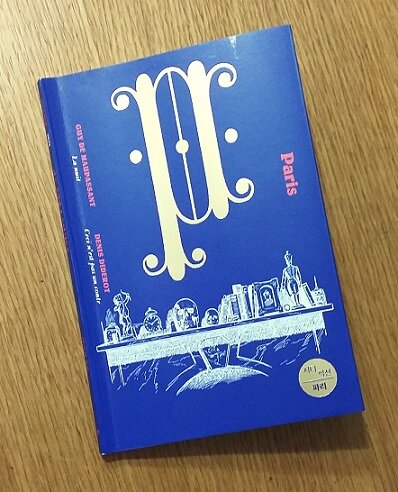

시티 픽션 : 파리 ㅣ 시티 픽션

기 드 모파상.드니 디드로 지음, 이규현 옮김 / 창비 / 2023년 10월

평점 :

이 책은 ‘고전을 통한 세계여행’이라는 주제 아래 런던을 비롯 파리, 뉴욕 등 다섯 도시를 대표하는 작가들의 작품 한 두 편씩을 수록하여 구성된 콤팩트(compact)한 작품집이며, 그 중 파리 편이다. 단편소설의 대가인 19세기 사실주의 소설가 기 드 모파상과 백과전서파의 대표자인 18세기 계몽주의 사상가이자 소설가인 드니 디드로의 한 작품씩으로 구성된 《시티픽션; 파리(Paris)》는 지나칠 만큼 부담없이 얇은 책이기에 집어 들었다. 보다 실질적 이유는 디드로의 실험정신의 한 면모를 확인하려는 의도였다. 디드로를 말하기 전에 모파상의 단편 「밤; 악몽 (La nuit)」의 간략한 감상으로 먼저 시작해야겠다.

■ 밤; 악몽 (La nuit)

“나는 밤을 열렬히 사랑한다. [....] 애인을 사랑하듯 본능적이고 물리칠 수 없는

깊은 애정으로 밤을 사랑한다.” - 「밤; 악몽 (La nuit)」 의 시작 문장에서

모파상의 이 단편은 그가 정신질환을 앓기 시작한 후기 작품 중의 한 편인 것 같다. 애드거 앨런 포 류(類)의 공포와 지옥의 심연에 빠져드는 자기 영혼에 탐닉하는 인물을 본다. 위의 인용 문장처럼 이런 소설의 아주 전형적인 문장으로 시작하는데, 아마 지옥을 개발해 나가려는 부정적 상상력, 점진적으로 흉가(凶家)화 되어가는 인간의 내면세계를 탐닉하는데 즐거움을 찾는 독자에게는 인상적일 작품이다.

밤의 정적과 어둠, 캄캄한 무한한 공간에 도취되며 낮의 떠들썩함, 아침이 밝아오는 빛의 힘겨움과 불편함을 혐오하는 인물이 주인공이다. 그래서 그는 해가 기울면 막연한 기쁨이 몸 전체에 밀려들어온다고 짐짓 어둠을 찬양한다. 그런데 곧이어 밤에 대한 그의 사랑의 밀어가 모순당착처럼 여겨지기 시작한다. 빛나는 밤, 휘황하게 번쩍이는 카페들의 어둠속에 빛나는 빛이 어우러진 밤거리를 사랑하는 것이지, 진정 어둠, 그 자체를 사랑하는 것은 아님이 드러난다. 어쨌든 화자인 ‘나’는 늦은 파리 밤거리, 블로뉴 숲 속을 거닐며 기이한 전율, 강렬한 감동과 격앙된 사유의 엄습을 즐긴다.

그는 오랫동안 파리의 밤거리를 걷는다. 이윽고 도시는 아무도 없었고, 불 밝힌 카페조차도 없음을 발견하며, “파리가 이처럼 생기없고 황량한 곳인 줄은 정말 몰랐다.”고 주절거리기 시작한다. 바스티유까지 걸어가며 그토록 어두운 밤은 한 번도 본적 없다는 사실을 문득 깨달으며, 칠흑 같은 어둠, 무한한 공간처럼 넓고 짙은 구름의 궁륭이 펼쳐진 듯한 깊은 잠에 빠져있는 소름끼치는 파리에, 그 출구없는 어둠 속에서 울부짖기에 이른다. “살려주세요!”

“천공(天空)보다 캄캄한, 도시보다 더 깊은 어둠 [....] 고요하고 버려져 있고 죽은 것 같은, 격렬한 공포가 엄습”해 온다. 그리고는 “차디찬 냉기가 올라오는 센 강변, 강물에 팔을 집어넣고 [....] 얼어붙는다.” 지옥을 파 들어가며, 그 어둠을 사랑한다는 환상에 사로잡히지만 그것은 곧 자기파멸, 죽음의 공포가 엄습하는 세계에 이르렀음에 좌절하는 인간의 원시적 두려움이다. 나는 모파상, 앨런 포를 위시하여 그들의 아손(兒孫)격 작품의 하강하는 영혼들의 탐닉에 공감하지 못한다. 삶이란 것이 환상일지도 모르겠지만 그것에서 깨어나는 것, 그 궁극의 희원(希願)은 상승에 있는 것이 아닐까?

■ 이것은 소설이 아니다(Ceci n'est pas un conte)

“소설 이야기 속에다 독자라 할 수 있는 인물을 집어넣겠다.”

- 「이것은 소설이 아니다(Ceci n'est pas un conte)」 도입 문장 중에서

디드로는 어쩌면 기성의 소설 형식에 반기를 들고 싶었던 것인지도 모르겠다. 그는 이 작품에서 소설적 화자가 전개하는 이야기에 공감 또는 의문을 제기하거나, 변변치 않은 식견으로 비평 또는 해석을 해대며 떠들어대는 터무니없는 비평가나 독자들의 허영심, 그것을 소설에 대한 장애물 혹은 필요물로 여겼던 듯하다. 이 소설은 소설이 아니라고 선언하지만, 그것은 소설 속 언어이지 소설 밖의 독자에게까지 소설이 아닌 것은 아닐 것이다. 물론 화자의 이야기에 시시콜콜 반응을 해대는 독자(청자)로 이해되는 방해인물에 의해 실재하는 이야기처럼 보이게 하지만, 어쨌거나 두 인물 모두 소설 속 존재에 불과하니 허구냐 사실이냐는 의미없는 물음에 불과할 것이다,

사실 내용이란 것은 화자가 자신이 전개할 이야기에 대해 “열광적 반응을 불러일으키지 못한 보잘 것 없는” 이야기며, “아주 시시하”기조차 한, 저녁 한 때를 보내기에 충분할 듯하다고 말하듯 그런 내용이다. 두 이야기인데, 순수하고 헌신적인 남자와 이런 남자의 경제적 지원만 갈취하며 뭇 남자들과 쾌락을 지새우는 극단적 교활성을 보이는 여자의 이야기가 하나이고, 자신의 재기와 상상력, 지식은 비평 및 문학 아카데미 회원이 되고도 남을 정도의 지성을 가진 여자가 별 볼일 없는 남자를 물심양면 도우며 사랑을 보내지만 10여년이 지난 후 자신의 이익을 위해 여자를 내차 버리는 남자라는 앞 선 이야기의 반대로 짝을 이루는 이야기다. 결국 이 사랑의 엇나감, 인간의 마음대로 되지 않는 연정에 대한 뻔한 견해의 논쟁이다. 여자를 버리고 부당한 명성을 누린 남자, 남자의 노동을 끊임없이 갈취하여 죽음으로까지 내모는 현실에 대해 “세상사란 본디 거의 그렇게 되어 있소.” 라든가, “사기꾼과 부정한 사람의 옹호자”라며 비판하는 식의 정말 시시한 주제의 논의이다.

자, 이러한 소설을 어떻게 읽을 것인가?를 해결해야 일이 독자에게 과제로 던져진 것 같다. 이 소설 읽기를 줄거리에 천착하게 되면 그야말로 싱겁기 그지없어진다. 디드로는 이 소설을 통해 전통적 소설 형식을 파괴하고 새로운 실험을 하고자 했던 듯싶다. 화자와 화자의 전개에 수시로 끼어드는 독자로 간주되는 방해꾼으로 인해 줄 곧 이야기의 방향이 변경되거나 고수되는 장면을 통해 소설에 대한 반응의 즉시적 수용이란 것이 과연 어떤 의미를 지닐 수 있는가를 확인받고 싶었던 것이 아니었을까? 이들이 서로 충돌하거나 혹은 동의하는 장면을 주목하며 읽는다면 조금은 다른 관점에서 이 소설을 즐길 수 있을 것 같다. 오늘의 관점에서 다소 퇴색한 시차가 있기는 하지만 말이다. 아무튼 잠 안 오는 밤에 침대에 누워 가볍게 읽을 수 있기에는 그만이다. 한 번 펼쳐들면 아마 마지막 쪽을 어느 새 넘기고 있을 것이다. 그러면 쏟아지는 잠으로 숙면에 빠져들 것이다.

책의 편집 구성상 하나만 지적하고 맺어야겠다. 이 시티 픽션 시리즈는 작가별 한 편 내지 두 편의 작품이 수록되어있다. 즉 다분히 맛보기를 통한 문학 인구의 유입을 위한 방편의 성격도 있을 것인데, 지나치게 당해 작품에 대한 해설이나 가이드가 없다. 책날개에 대여섯 줄 짧은, 그야말로 압축된 설명글은 불친절하다. ‘시티픽션’이라는 이 기획의 의도를 정확히 판단할 수는 없겠지만 적어도 반쪽 분량정도씩이라도 할애하여 해당 작품들의 해설을 곁들였으면 보다 알찬 작품집이 되었을 것이라는 아쉬움이 남는다. 기성의 독서가들 누가 이 책을 찾겠는가? 대상은 입문자들, 가벼운 독서를 찾는 이들, 어린 학생들이 아니겠는가? 그렇다면 대상 독자를 위해 조금은 더 친절할 필요가 있지 않았을까?