-

-

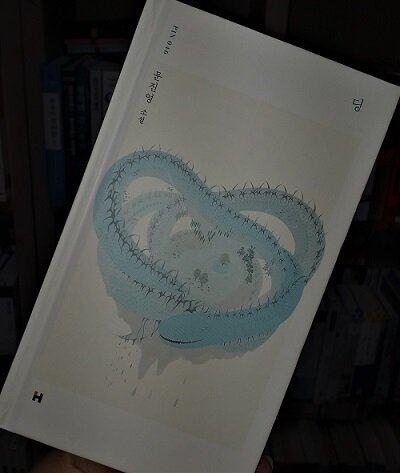

딩 ㅣ 현대문학 핀 시리즈 소설선 46

문진영 지음 / 현대문학 / 2023년 4월

평점 :

“단 번에 일어나는 구원은 신의 일이겠지만, 인간들은 서로를 시도 때도 없이,

볼품없이 구해줄 수 있다고 나는 믿고 있다.” - <작가의 말> 中에서

성급한 더위가 여름을 재촉하는 조금은 못된 계절이다. 폭설 내리는 겨울의 시간을 담고 있는 이 소설이 이러한 성급함과 못됨을 중화시켜주고, 아니 이 기운을 지그시 눌러주는 듯하다. 열이 잔뜩 오른 화를 다스리는데 “창밖의 풍성하게 흩날리는 눈발”은 아마 마음 평정에 제격일 듯싶다. 이 작품은 평온함, 따뜻해짐, 누군가와 같이함의 유대와 위로를 느끼게 해준다. 위에 인용한 작가의 말은 이러한 느낌, 아니 믿음의 반영일 것이다.

이 세상을 살아가는 일이란 무수한 갈등과 충돌을 헤치며 입은 상처를 어떻게든 봉합하고 다스리는 일이기도 하다. 소설은 죽음과 삶, 떠남과 떠나지 못함의 이 대조적 현상을 아주 소소한 마음들이 연결되어, “추운데도 펑펑 내리는 눈을 보며”, “거짓말처럼 마음이 따뜻해”지는 것을 체험토록 이끄는 듯하다.

소설은 “눈이 내리기 시작하면 수평선도 지평선도 점차 희미해지다 결국에 사라지듯” 그렇게 영혼의 상처들이 지극히 일상적인 사소함의 나눔에 섞여 희미해지고 어느 샌가 평온함이 마음에 스며드는 그런 이야기다. 소설의 공간적 배경은 해변 전체가 마치 거대한 고물상처럼 퇴락한 바닷가 동네다. 이 공간을 중심으로 다섯 서사가 서로 물려들고 그 경계가 희미해지며 결코 뒤섞일 듯하지 않은 세상 모든 인간들의 고독과 상처가 바로 그 볼품없는 인간들에 의해 위로받고 평온을 되찾으며 삶을 지속할 동력임을 하나의 풍경으로 그려내고 있다.

“서핑을 하면 ‘딩(Ding)’나는 건 당연한 거니까. .....

그건...내가 오늘도 파도에 뛰어들었다는 증거니까.” -85쪽

산다는 것은 세상에 뛰어든다는 것이다. 그러니 상처를 입는 것은 당연한 이치이다. 살아있음, 무언가f를 하고 있음으로서 발생하는 불가피한 손상은 부정(否定)이 아니라 생(生)에 대한 긍정의 표시일 것이다. 떠남도, 떠나지 못해 떠남을 상상하는 것도. 소설은 이렇듯 “퍽 다정한 침묵”, “배고프지 않음”, “폭설을 견딜 힘”의 정체를 통해 위로와 평온을 선사하지만. 한편으로 세상의 남루함, 타인의 죽음을 일종의 가십거리로 삼는 기만과 위선의 천박함을 통해 이 사회의 몰지각과 부도덕성의 일상성을 넌지시 풀어 놓기도 한다. “사람이 죽었는데 벌금 몇 백 만원이 고작이었다. 그나마 컨테이너 숙소 때문이 아니라 미등록 외국인 노동자였기 때문이다.”

마음 한구석이 불에 덴 것처럼 쓰라림을 느끼지 못하는 우리네 일회성 연민은 사실 세상의 불의에 대해 아무것도 변화시키지 못하지만, 귤 한 알의 건넴, 따뜻한 한 그릇 홍합 국물, 단지 함께 해 줄 수 있음으로 위태롭게 흔들리는 이 생에서 아주 잠시라도 닻을 내린 기분, 믿음의 안식이 된다. 이 소설의 따뜻함을 상징적으로 순환하는 귤은 이 사람에서 저 사람으로 다시금 또 다른 사람으로 이어지며 세상의 온기를 퍼뜨린다. 타인을 이해해보려 애쓰는 인간들이 있는 세계, 누군가 내민 것을 의심없이 받아들일 수 있는 세계의 평온함이 전편을 나지막하게 흐르며 순백의 눈송이가 되어 찬란하게 흩날리는 존재됨을 느끼게 해주는 아름다운 작품이다. 나라면 이 소설의 제목을 상황적 표현인 딩 보다는 고유한 결정체인 '눈송이들'로 했을 것 같다.