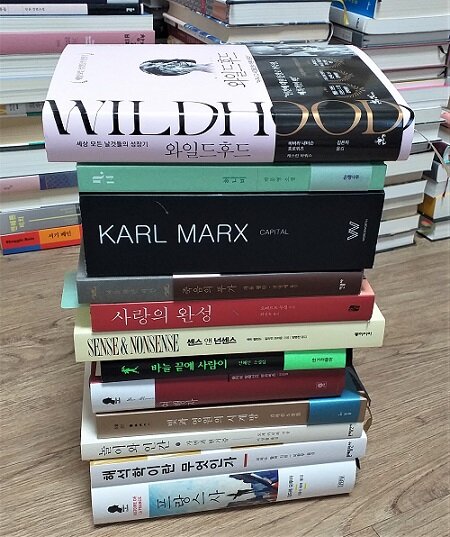

내 오월의 책은 그저 우연의 연속적 선택으로 이루어졌다. 아마 진실을 왜곡하는 인간들에 대한 울화 때문이었던 싶다. 이러한 심상이 만연한 진화이론의 남용에 의한 편협과 왜곡, 의도적인 선전물들의 난무를 분별하는 책을 찾게 했던 모양이다. 다윈으로부터 시작된 진화이론들을 비판적으로 검토하는 『센스 앤 넌센스』를 읽게 되었다. 그러다 신간 안내 도서에서 『와일드 후드』라는 세상의 모든 생물체의 청년기와 인간의 행동,심리를 비교하여 성장기의 지난한 진화론적 역사 이야기를 재빨리 구매했다. "직관을 거스르고 엄청난 위험을 무릅쓰며 세상의 경험으로 진입하는 성장기의 인간을 포함한 모든 동물들의 이야기"에 몰입하게 되기도 했다. 두 책은 전혀 계획된 독서의 목록이 아니었음에도 삶에 끼어들었다.

칼 마르크스의 자본 1권의 영역본 『Capital』은 순전히 대조 읽기와 참조용으로 구입했다. 의미가 모호할 때 이 영역본은 유용하게 활용될 터이다. ‘파울 첼란’의 시집은 ‘조르조 아감벤’의 『불과 글』에 영향을 받은 읽기이다. 독일어를 말하며 성장했지만 독일인들로부터 배제된 유대인의 그 철저한 소외와 넘어설 수 없는 보이지 않는 벽의 부당함을 일생 고뇌했던 시인의 글쓰기인 ‘신비’에 대한 매혹 때문이었다. 아마 이와 유사한 맥락이 나를 끌어당겼던 것 같은데, ‘로베르트 무질’의 『사랑의 역사』에 수록된 『생전의 유고』를 구성하는 작품들 때문이다. 이 세계의 구조를 파악하는 독자적 논리인 비이성적 영역과 비논리적 대담성을 바탕으로 하는 그의 작품에 대한 호감으로 인한 것이었다. 지금 그의 작품들을 읽으며 나는 공명하려 애쓰고 있다. 오스트리아에서 출생하고 1차 대전 독일군 장교로 참전했음에도 나치에 의해 금서작가로 몰리고 스위스에 도피하여 곤궁한 삶을 살다간 한 인간에 대한 연민이 들끓는다.

한국 문학들은 사실 완전한 임의적 선택이랄 수 있다. 요즘 국내 문학의 획일화된 분위기에서 조금은 멀어지고 싶어서이기도 하지만 다만 외면 할 수 없는 몇몇 작품들에 독자의 작은 성원을 보내고 싶어서이기도 하다. 전혜진 작가의 『바늘 끝에 사람이』는 주류 사회가 은폐하거나 외면한 한국사회의 불편한 진실들이 빼곡한 소설집이다. 이 사회의 도덕적 타락을 다시 자성하는 읽기가 될 것 같다. 박문영 작가의 『허니비』는 버려진 지구에 남겨진 이들의 이야기인 미래 사회를 축으로 인간에 대해 생각게 하는 작품일 것 같다. 내 의지가 가닿기를 기다리고 있는 소설이다. 『여행자』, 『빛과 영원의 시계방』은 유행과 광고의 현혹으로 내 수중에 들어 온 책들이다. 아마 무더위가 찾아오면 읽게 될 줄 모르겠다.

로제 카이와의 『놀이와 인간』은 내게 어떤 의도를 남겼는데, 놀이를 사회학으로 연결 짓는 이 위대한 저작은 놀이와 정치의 상호관계성에 대한 연구 가능성을 던져주었다. 사회와 문화 비판의 중요한 논거로서 높은 가치가 느껴진다. 요한 하우징거의 『호모 루덴스』를 완결 짓는 역사적 걸작일 것이다. 이 두 저술 이후에 이렇다 할 후속 연구가 이어지지 않은 까닭은 지식 엘리트라 자처하는 이들이 회피하고자 하는 것이 무엇인지를 가늠하게까지 한다.

기득권의 그 집요한 보전 욕구가 학문에는 순수성이란 애초 없음을 확신케 한다. 무질이 학문을 경멸하고 문학에 천착한 이유이기도 할 것이다. 『프랑스사』를 구입하게 된 동기는 막연하게 18~19세기의 프랑스 혁명 전후의 그네들 인식을 조망하기 위한 대강의 또 다른 판본에 대한 기대였다. 사실 이러한 의도는 충족되지 못했다. 책의 선택이 매번 성공적인 것은 아니다. 다만 이런 실패로 인해 읽게 될 일 없는 책들을 읽게 된다. 우연, 즉 인간이 논리적으로 헤아릴 수 없는 것에 이름을 붙인 우연에 휘둘리는 것이 인간사인 모양이다. 이제 6월의 도서를 준비해야 할 시간이다. 시간, 계절이 쏜살같이 지나가버리는 느낌이다.