-

-

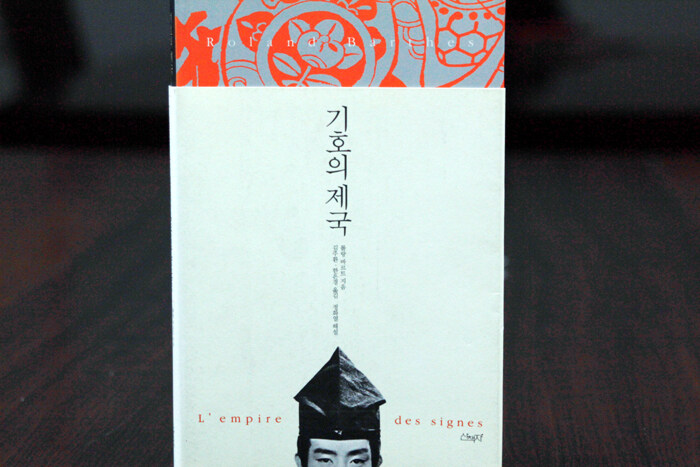

기호의 제국 ㅣ 산책자 에쎄 시리즈 1

롤랑 바르트 지음, 김주환.한은경 옮김, 정화열 해설 / 산책자 / 2008년 9월

평점 :

절판

정말 아주 오래 전에 롤랑 바르트의 <이미지-뮤직-텍스트> 교재를 영어로 만난 적이 있었다. 지금 한글로 읽어도 이해가 되지 않는 기호학의 대가가 쓴 글을 영어로 읽겠다니. 무모한 도전이었다. 단순히 읽었다는 것이지, 이해와는 거리가 먼 무식자의 독서였다. 그리고 정말 오랜 시간이 지나 일본 문화를 기호로 분석한 <기호의 제국>을 만났다. 솔직하게 고백하건데 이번에도 그 때와 별 차이가 없는 것 같았다. 이제 절판돼서 구할 수도 없는 책을(그나마 분량이 적어 참으로 다행이었다) 읽었다는 것으로 만족해야지 싶다.

동양문화에 대한 이해가 없는 서구인이 언어도 모른 채, 중국 일본 혹은 우리나라를 방문해서 세계 공통적인 감각이라고 할 수 있는 순전한 기호로만 여행을 하게 된다면 어떤 느낌이 들까. 어떤 의미에서 우리는 모든 과잉인 시대에 살고 있지 않은가. 과잉생산은 기본이고, 의미와 언어도 차고 넘칠 지경이다. 기호를 구축하는 기표와 기의 역시 마찬가지가 아니겠는가. 박학다식한 서구인 롤랑 바르트는 일본을 기호라는 틀을 통해 분석을 시도한다. 같은 동양권 문화에 속한 나조차도 관심이 없는 하이쿠와 분라쿠 같은 장르에 이렇게 많은 의이미를 부여할 수 있다는 그저 놀라울 따름이다.

자기 나름의 방식으로 글을 쓴다는 것만으로 깨달음에 도달할 수 있다니, 바르트는 기호학자가 아니라 선을 깨달은 서구의 고승 같다는 느낌이다. 어쩌면 그에게는 교토 니조조의 완벽한 균형을 이루긴 하지만 시시해 보이는 창틀조차도 몇 시간은 떠들어 댈 수 있는 기표로 겹겹이 둘러쌓인 기의들의 집합일지도 모르겠다. 색즉시공을 분석해내는 시도를 보라. 알듯 모를 듯한 선문답으로 무장한 선사들의 그것을 뛰어넘는 명쾌해 보이는 서구 지식인의 설명에 왠지 모르게 불신이 솟아나면서도 동시에 어쩌면 그게 진리일지도 모르겠더라는 회의가 들지 않는가.

우리에겐 대수롭지 않은 덴푸라마저도 바르트에게는 오묘한 기의로 포장된 무언가가 아닐까 싶다. 이 대가에게 생선회인 사시미를 분석해 보라고 하면 어떤 해석을 할지 문득 궁금해졌다. 생물에서 무생물로 전이한 사물인 사시미의 안과 밖이 모두 담겨 있다고 할까? 산 채로 물속에서 떠내져서 서늘한 회칼이 자신의 몸에서 살과 뼈를 발라내는 그야말로 유체이탈의 과정을 거쳐 마침내 자신의 살을 노리는 미식가들의 입 안에서 녹게 되는 일련의 과정들이야말로 그들에게는 정말 흥미진진한 한 편의 다큐멘터리 같은 이야기가 아닐까 싶다. 바르트 정도 되는 기호학자라면 한 점의 사시미에도 우주가 담겨 있다고 할지도 모르겠다.

요즘 한창 즐겨하는 인스타그램에서 놀라운 실력으로 백화점 코너에서 선물을 포장하는 점원의 기술을 본 적이 있다. 혼네와 다테마에의 개념이 그대로 들어있는 포장 선물이야말로 어쩌면 일본 사람들의 본질을 보여주는 그런 게 아닐까. 알맹이만 마음에 든다면 포장이 뭐 대수인가 싶지만, 또 그런 게 아니지 않은가. 포장이 화려할수록 반대급부로 실속은 없다는 리얼리티의 클리셰이가 개입하기 마련이지 않은가. 또 역으로 실제가 대단한 물건이기 때문에 그만큼 포장에 정성을 기울일 수밖에 없다는 공식도 성립하지 않을까. 서구인들에게 낯선 “절하는 풍습”도 사진으로 담아 분석을 시도할 정도로 흥미로운 주제가 아닐까 싶다. 지금도 그럴지 모르겠지만 상호간에 지키는 예를 넘어설 정도로 비굴해 보일 정도로 바닥에 납작 엎드리는 과정에서 그런 예절은 흔적도 없이 사라지기 마련이다. 양화가 악화를 구축한다의 예라고 해야할지 모르겠다.

면제된 죽음의 예로 바르트가 든 러일전쟁 당시 뤼순 전투를 맡았던 노기 장군의 사진도 흥미롭다. 무언가 더 쓰고 싶지만, 할 말이 없다.

야호, 어쨌거나 그렇게 오랫동안 찾아 헤매던 책을 만나 사서 읽었다. 그것만으로도 난 대만족이다. 나중에 시간이 허락한다면 재독에 들어갈 것이다. 지금처럼 급하게 씹어 먹듯이 읽지 않고 대신 아주 느린 속도로.