-

-

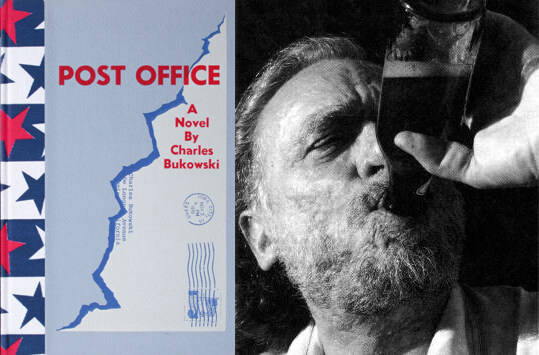

우체국

찰스 부코스키 지음, 박현주 옮김 / 열린책들 / 2012년 2월

평점 :

절판

두 달 전 독서모임에 나갔다가 다음 달 책으로 찰스 막 출간된 따끈따끈한 부코스키의 책을 선정하자는 의견을 들었다. 그전까지만 해도 찰스 부코스키가 도대체 어떤 작가인지 관심도 가지지 않았었다. 몇 년 전에 어디선가 <부코스키가 간다>라는 제목의 소설을 들은 적은 있는데 그 “부코스키”가 이 “부코스키”였던가? 호기심이 집에 들어오자마자 바로 인터넷 검색에 돌입했다. 그 결과, 내가 책을 접하기 전에 창조해낸 부코스키에 대한 선입견은 양아치 건달 알코올 중독 작가라는 타이틀이었다. 이번에 열린책들을 통해 나온 <우체국>과 <여자들>을 다 읽고 나서도 내 선입견은 그다지 교정되지 않은 것 같은 것 같다.

한 시대를 풍미한 미국적 가치인 정직, 성실, 근면의 대척점에 찰스 부코스키는 자신의 문학적/실제적 페르소나인 ‘안티히어로’ 헨리 치나스키를 배치한다. 변변한 직업이 없이 하루하루를 사는 헨리 치나스키를 특징짓는 건 다음의 세 가지다. 술, 경마 그리고 여자. 특히 여자는 다음 작품인 <여자들>에서 극대화된다. “알코올 중독 작가”는 치나스키의 유효한 무기였다.

부코스키의 자전적 소설 <우체국>이 “복무 윤리 강령”으로 시작되는 점은 눈여겨 볼만하다. 헨리 치나스키야말로 이 윤리 강령에 가장 적합하지 않은 인물이기 때문이다. 우체국에서 일손이 가장 딸리는 크리스마스 시즌에 그야말로 ‘개나소나’ 써준 유혹에 치나스키는 임시직 보결 집배원으로 우체국과의 인연을 시작한다. 하지만, 지극히 평범한 것을 거부하는 주인공에게 그야말로 판에 박힌 듯한 우체국 업무가 들어맞을 리가 없다. 정해진 시간에 틀림없이 배달되어야 하는 우편물이 제 때 도착하지 않으면 사람들은 불평한다. 그렇다고 악동 치나스키에게 그들의 불평불만이 제대로 들어 먹힐 일도 없다. 자신에게 불만을 늘어놓는 이들에게 이 불량스러운 임시 집배원은 쌍욕도 마다하지 않는다. 아니 뭐 이런 놈이 다 있어!

어쩌면 찰스 부코스키는 그런 일상을 거부하는 헨리 치나스키의 캐릭터에서 그러지 못하는 아니 그럴 수 없는 독자 일반의 심리를 대변하고 싶었던 게 아닐까? 정중하게 사람을 대하라는 일반적 도덕률 아래서 성장한 이들에게 이런 깡패 같은 인물이 주는 당혹스러운 매력에 조금씩 수긍이 가기 시작한다. 흠, 후속작 <여자들>에서 이렇게 뻔뻔하기 짝이 없는 놈팡이에게 수많은 여성 팬들이 부나방처럼 달려들었는지 알 것도 같다.

정규 집배원이 되어서도 그의 품행은 나아질 기미가 보이지 않는다. 독자는 길들여지지 않는 영혼 헨리 치나스키의 질적 변화 대신 그가 보여주는 ‘악덕’에 익숙해질 채비를 한다. 상사의 경고장 때문에 미련 없이 사직서를 내던진 치나스키는 순수하게 자신이 하고 싶은 일에 몰두한다. 시도 때도 없이 술을 퍼마시면서, 경마를 즐긴다. 그러다 텍사스 출신의 어린 아가씨와 결혼에 골인하기도 하지만, 그의 성격상 이런 파격적인 결혼이 오래 갈 리 만무하다. 조이스와의 부부생활에 대한 묘사는 앞으로 펼쳐질 파란만장한 치나스키 모험담의 전주곡이다.

얼결에 다시 우체국으로 복귀해서 그의 말따마다 시시껄렁한 우편 잡무에 시달리느라 12년이나 허송세월한다. 보통 사람 같으면 미래에 대한 불안 때문에 계획이라고 세우련만, 그 역시 치나스키에겐 난망한 기대일 뿐이다. 옛 애인인 베티 윌리엄스와 재결합하지만, 그녀를 잃고 다시 폭주와 경마가 주는 환상세계 특급이 주는 황홀경에 도취한다.

소설 <우체국>에 눈길을 사로잡을만한 그런 특별한 이야기는 없다. 이어지는 <팩토텀>과 <여자들>에 본격적으로 들어낼 자신의 이야기에 대한 워밍업 정도로 보면 될 것 같다. 소설가가 글을 쓰기 위해 다양한 체험을 해야 한다고 가정한다면, 찰스 부코스키에게 우체국은 축복이었을지도 모르겠다. 획일화된 사고와 시스템이야말로 정확한 배달에 가장 효율적이라는 포디즘(Fordism)은 치나스키 같이 개성 넘치는 캐릭터의 숨통을 조이는 괴물 같은 존재였다. 일용한 술과 경마장에 갈 돈만 있다면, 그런 지루한 일마저도 치나스키에게는 감지덕지했을 지도 모를 일이다. 우리가 항상 현실과 이상 속의 괴리 때문에 고민한다면 부코스키가 쓰는 치나스키는 과감하게 현실을 부정하고 자기가 하고 싶은 일, 다시 말해 이상을 주저하지 않고 고른다.

아직까지 작가의 반열에 오르지 못한 치나스키에게 일자리는 필요조건이었으리라. 훗날 스스로 얼치기 작가라고 생각하면서도 시 낭송회 때 받는 두둑한 돈봉투와 무한정 제공되는 주류 일체에 치나스키는 마냥 행복해했다. 사랑의 대상이 아닌 오로지 객체화된 대상으로 여자를 보는 치나스키와 부코스키의 시선이 불편하게 다가왔지만, 역시 <여자들>에 등장하는 치나스키의 독백을 듣는다면 그 또한 이해못할 것도 아닌 듯 싶다.

<여자들>의 리뷰부터 먼저 쓰다 말고, 다시 앞으로 돌아가 리뷰를 쓰려니 뒤죽박죽이 된 느낌이다. 어떻게 살다 보니 소설을 쓸 것 같은 예감이 들었고, 소설을 썼다라는 선언으로 끝나는 결말이 조금 당황스러웠다. 누구는 글쟁이가 되기 위해 그렇게 부단한 노력을 다하면서도 제 꿈을 이루지 못하는 이가 수두룩한데, 이 술정뱅이, 호색한, 경마꾼은 너무 쉽게 소설가가 된 게 아닌가 하고 말이다. 어쨌거나 자기 마음대로 막 살면서도, 하고 싶은 일을 할 수 있다는 사실이 마냥 부러웠다. 아, 마지막으로 <여자들>은 <우체국>보다 더 재밌고 뻔뻔하다.