-

-

나는 훌리아 아주머니와 결혼했다 1 - 개정판

마리오 바르가스 요사 지음, 황보석 옮김 / 문학동네 / 2009년 10월

평점 :

절판

어느 노작가의 젊은 날에 대한 자전적인 이야기를 듣는 건 재밌다. 여전히 우리에게는 잘 알려지지 않은 작가지만, 바다 건너 저 멀리 사는 작가 마리오 바르가스 요사는 라틴 아메리카 그중에서도 페루를 대표하는 작가다. 그에게서 지금으로부터 반세기 전, 법대생으로 페루의 라디오 스테이션에서 일하면서 작가의 꿈을 꾸던 젊은이의 세월을 뛰어넘는 가슴 벅차오르는 로맨스와 자신의 꿈을 좇던 시절의 이야기를 듣는다.

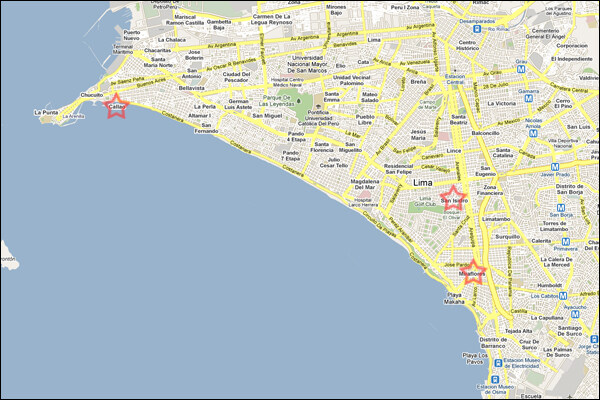

(왼쪽부터 차례로 소설의 배경이 되는 엘카야오, 산이시드로 그리고 미라플로레스)

주인공 마리토 바르기타스(마리오 바르가스를 그의 친구들이 부르는 별명)는 방년 18세의 산마르코스 대학 법대생으로 판아메리카나 라디오 방송국에서 뉴스 연출을 맡고 있다. 말이 연출이지, 자기도 고백하다시피 일간지에 실린 기사들을 짜깁기하고 있다. 법대생이지만, 작가 지망생인 마리토는 언젠가 작가가 되려는 꿈을 꾸고 있다. 정말 천국보다 낯선 도시인 페루의 리마의 지명인 미라플로레스, 산이시드로 그리고 엘카야오 등을 찾아보는 재미가 이젠 낯설지 않다.

지극히 평범해 보이는 마리토의 일상은 다음의 두 명이 등장하면서 파란이 일기 시작한다. 한 명은 사촌 아주머니의 여동생으로 최근에 볼리비아에서 이혼하고 돈 많고 유력한 신랑감을 찾아 페루의 수도 리마로 온 훌리아 아주머니. 그리고 다른 한 명은 역시 볼리비아 출신의 방송작가 페드로 카마초가 그들이다.

바르가스 요사의 소설을 읽으면서 처음에는 전형적인 피카레스크 구성의 소설로 착각했다. 하지만, 곧 마리토의 실제 이야기와 우리의 천재작가 페드로 카마초의 라디오 연속극이 번갈아 등장한다는 것을 깨닫게 됐다. 헤나로 부자가 경영하는 판아메리카나 방송국의 자매방송국 라디오 센트랄에서 라디오 드라마 대본을 맡은 페드로 카마초는 정말로 볼품없는 외모의 기인으로 등장한다. 그전까지만 해도 쿠바에서 대본을 무게로 사다 쓰던 헤나로 부자는 볼리비아에서 위대한 카마초 작가를 수입하면서 페루 리마에 화제를 불러 일으킨다. 한마디로 말해서, 카마초가 그야말로 마구잡이로 찍어 내듯이 내갈겨 쓰는 대본과 라디오 방송이 대박을 낸 것이다.

페드로 카마초라는 희대의 작가를 통해 쏟아내는 이야기들은 어쩌면 바르가스 요사가 젊은 시절에 습작하거나 공모하기 위해 준비한 글들이 아닐까 하는 생각이 든다. 소설에서 자기보다 14살이나 위의 훌리아 아주머니와 운명적인 사랑에 빠진 풋내기 작가 지망생에게 그녀가 경고했던 배고픈 삶은 훗날 파리에서 지내던 바르가스 요사에게 그대로 현실로 다가왔다.

이 볼리비아 예술가가 쓰는 글에는 스스로 가장 완벽한 나이의 캐릭터라고 할 수 있는 오십 대 중년의 사나이를 주인공으로 등장시켜 산이시드로의 화려함 속에 사는 산부인과 의사 혹은 항구 엘카야오 주변의 치안을 맡은 경사, 기묘한 폭행사건을 맡은 판사, 평생 아내와 자녀들에게 독재자로 군림해온 쥐사냥꾼 그리고 도로에서 우연히 어린아이를 치고 트라우마에 시달리는 유명 제약회사의 직원에 이르기까지 너무나 다양한 인물군을 섭렵한다.

여기서도 예외 없이 예술과 자본은 충돌한다. 카마초가 쓰는 라디오 방송국 대본으로 헤나로 부자가 운영하는 라디오 방송국의 광고 매출은 그야말로 폭발 직전이다. 작가에게 사인을 원하는 열혈팬들의 모습은 21세기 아이돌 그룹에 열광하는 팬들의 그것과 다르지 않다. 하지만, 주인공 마리토가 인정한 진정한 예술가 페드로 카마초는 자신의 창작 작업을 방해하는 장애물은 모두 무시해 버린다. 심지어 자신의 고용주인 헤나로 부자(카마초는 그들을 노예감독이라고 호칭한다)까지도. 카마초의 노예감독들은 적어도 그가 승승장구하는 동안에는 그를 제어할 방법이 없다. 위대한 작가의 심기를 거스르지 않기 위해, 매번 마리토를 통해 조심스럽게 자신들의 의견을 전달하곤 한다.

개인적으로 최소한 1권에서는 바르가스 요사 작가가 실제로 결혼했던 훌리아 우르키디 이야네스 여사와의 아슬아슬한 연애보다도, 청년기의 작가 시절과 작가가 꿈꾸었던 위대한 글제조업자로서의 표상 페드로 카마초의 일대기가 재밌게 느껴졌다. 선입견과 아집으로 똘똘 뭉친 그는 특히 아르헨티나 사람들에 대한 지독한 편견을 감추지 않는다. 외교 문제로의 비화는 물론이고, 나중에 가서 인근 레스토랑에서 일하는 두 명의 아르헨티나 남성들과 물리적 충돌도 마다하지 않는다.

마리토가 볼 때, 정식으로 문학 교육을 받지 않은 페드로 카마초의 수준은 문맹에 가깝다고 판단을 한다. 하지만, 그가 써내는 글에는 사람들의 마음을 사로잡는 무언가가 있다. 아마 모든 글을 쓰는 이들이 원하는 독자 혹은 청자와의 진정한 소통의 비결에 마리토는 다가선다. 물론 바르가스 요사 작가는 2권에서 폭발한 예의 갈등의 점화를 위해 아주 조금씩 암시와 복선의 지뢰를 도처에 매설해 둔다.

마리토는 자신이 듣는 이야기는 모두 소설의 소재로 사용한다. 이 장면에서는 마치 자신이 경험하지 않은 것은 쓰지 않는다라는 선언으로도 유명한 아니 에르노가 생각났다. 구식 레밍턴 타자기를 마치 권투시합하는 권투선수처럼 두들겨 대는 카마초에 대해 처음에는 속물로 대하다가, 그와의 대화에서 자신은 삶을 쓰고, 현실의 충격이 필요하다는 말에 그야말로 코페르니쿠스적인 인식의 전환을 가져온다. 그 때, 이미 마리토는 드라마의 본질을 깨달았던 것일까?

과다한 대본 집필로 정점에 다다른 카마초가 드디어 분열증상을 보이기 시작하고, 동시에 마리토와 훌리아 아주머니의 공공연한 애정행각이 드러나게 되면서 갈등은 최고조로 치닫기 시작한다. 과연 어떤 결말이 기다리고 있을지, 조급한 마음에 두 번째 책을 펼쳐든다.