-

-

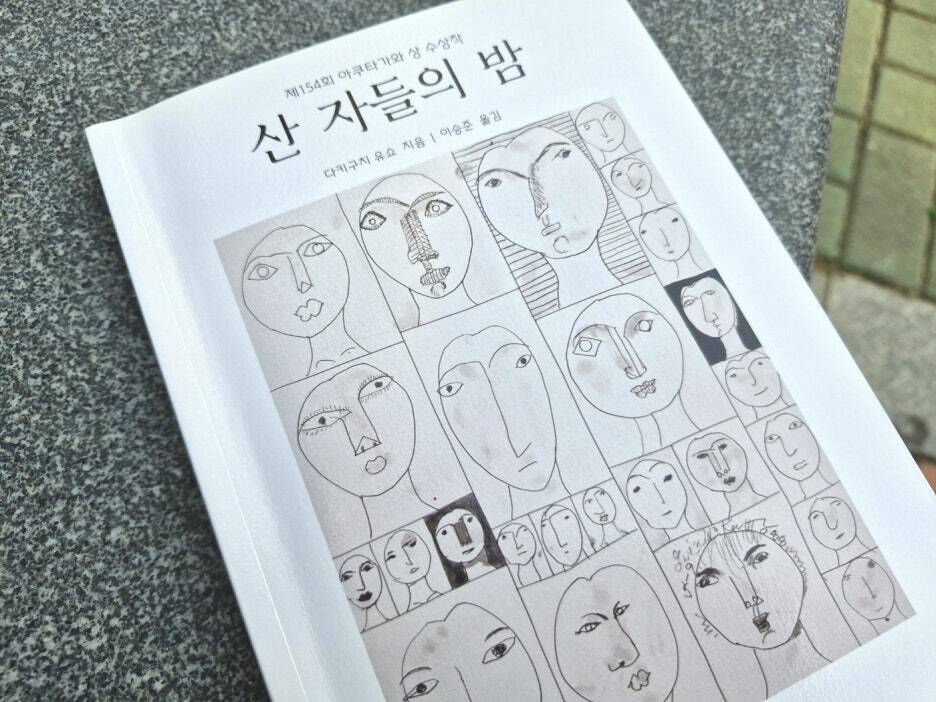

산 자들의 밤 - 제154회 아쿠타가와 상 수상작 ㅣ 마르코폴로의 도서관

다키구치 유쇼 지음, 이승준 옮김 / 마르코폴로 / 2024년 5월

평점 :

3월의 마지막 날, 다키구치 유쇼의 <산 자들의 밤>을 읽는다. 도서관에 비치되어 있지 않아 중고서점에서 지난주에 사서 읽기 시작했다. 분량이 적어서 금방 읽을 줄 알았으나, 서머싯 몸의 <면도날>이라는 변수가 발생해서 좀 늦어졌다.

지난 12월에 고모님의 장례를 치러서 그런지 일본의 어느 마을에서 농사꾼으로 살아온 핫토리 할아버지의 장례식에 모인 일가족에 대한 이야기가 낯설지 않게 다가왔다. 사실 너무 많은 인원들이 등장하다 보니 하나하나 기억할 수조차 없다. 우리 친척들 이름도 모르는 판에, 소설에 나오는 핫토리 5남매 부부 그리고 10명의 손주들과 증손 슈토까지 기억하는 건 아무래도 무리지 싶다.

개인적으로 내가 이 책을 읽으면서 가장 인상적이었던 건, 우리가 장례식장에서 육개장을 먹는다면 일본 사람들은 초밥을 먹는다는 점이었다. 식구들이 모여 고인을 추모하고 기억하는 건, 한국이나 일본이 다를 게 없지만. 오래 전에 본 영화 <학생부군신위(1996)>처럼 장례식장을 배경으로 해서 떠들썩한 어떤 사건이 발생하는 것도 아니다. 아주 조용하고 평화롭게 그렇게 이야기들이 넘실거린다.

고인의 손주 라인인 중고등학생 녀석들이 아무렇지도 않게 장례식장에 비치된 츄하이(하이볼?)나 맥주를 꺼내 마시는 장면은 아무래도 낯설었다. 우리나라 장례식자에서도 그런가. 최근에 문상을 갔던 장례식장에서는 술을 제공하지 않던데, 그것도 나쁘지 않은 것 같더라. 항상 술에서부터 문제가 출발하지 않던가.

고인의 시신은 집회소에 안치되어 있고, 여기저기 흩어져 살던 핫토리 가족들이 삼삼오오 모여 들기 시작한다. 아무런 문제 없이 잘 사는 이들도 있는가 하면 중학교 때부터 등교거부를 하다가 결국 고등학교를 졸업하고 나서는 아무 일도 하지 않으면서 돌아가신 할아버지와 함께 살던 요시유키 같은 말썽꾼도 등장한다. 아무래도 식구들이 많다 보니 이런 문제아 하나 정도는 있는 게 너무 당연한 일이지 않나 싶다.

요시유키의 동생 지카는 자기보다 10살 많은 오빠의 삶이 이해가 되지 않는다. 하긴 소설에 등장하는 누구나 그렇게 생각하지 않을까. 번듯한 일자리를 찾는 것도 아니고, 부모의 곁을 떠나 할머니마저 돌아가신 할아버지와 함께 사는 게 젊은 사람들로서는 도무지 이해가 가지 않을까. 그렇다고 해서 무언가 딱히 하는 일도 없다. 나중에 요시유키가 무슨 음원을 만든다는 것을 동생 지카는 알게 된다. 그렇다고 해서 거기로부터 극적인 무슨 일이 발생하는 것도 아니다. 소설은 그렇게 아주 조용하고 무덤덤하게 진행된다.

미국 위스콘신 출신의 다니엘과 가마쿠라 바닷가에서 자란 사에가 만나 고인의 증손 슈토가 태어났다. 이 또한 아주 기묘한 인연이 아닐까. 초상집에서 경야를 치르던 식구들은 온천랜드로 우르르 몰려가 온천욕을 즐기기도 한다. 이 세상에서 연을 다한 이는 이제 초상이 끝나는 대로 화장하고 신사로 모셔지려나. 그래도 산 사람들은 산 사람들 대로 계속해서 삶을 이어가야 한다.

집회소(일본식 장례식장)에서 내가 기대한 건, 고인이 남긴 유산을 두고 한바탕 치르게 될 전쟁(?)이었는데 의외로 또 그런 장면은 아예 등장하지도 않았다. 평생을 농사꾼으로 산 고인에게 돈이 될만한 재산이 없어서였을까. 고인이 살던 집은 근처에 살던 아들 야스오에게 넘겨주는 것으로 원만하게 처리되었다. 대가 한국의 장레식장에서 벌어지는 막장 드라마를 기대했다면, 실망했을 지도 모르겠다. 할아버지와 같이 살던 문제아 요시유키는 그대로 같이 사는 것으로 결정됐다.

참 소설에 등장하는 테레사 텐(등려군)의 <시간의 흐름에 몸을 맡기고>라는 곡이 궁금해서 너튜브로 찾아서 들어보기도 했다. 애절하기도 하여라. 고인의 평생지기 핫짱은 고인과 함께 떠났던 어느 해의 츠루가 여행을 추억하기도 한다. 그런데 하도 오래 되어 그런진 몰라도 기억이 가물가물하다. 또 어디선가 기억은 거짓말을 하기도 한다고 했던가. 둘이서 여행을 했다고 하더라도, 서로 다른 기억을 가지고 있지 않을까.

나는 <산 자들의 밤>을 읽기 전에 무엇을 기대했을까. 아마 우리와는 다른 일본의 장례 문화, 고인을 추모하는 방식 같은 것들을 기대하지 않았나 싶다. 누군가 죽음은 존재 양식의 변화라고 했던가. 사람은 누구나 죽는다는 불변의 진리를 수용할 수 있다면, 그나마 좀 마음의 위안이 되려나. 고인과의 친밀도에 따라 아마 자신이 느끼는 상실감의 강도가 다르지 않을까 싶다. 해외에서는 고인이 사전에 자신의 장례식에 대비해서 눈물바다 대신 유쾌한 축제가 되길 바라는 마음에서, 여러 가지 이벤트를 준비하기도 한다고 하는데 역시나 우리네 전통과는 조금 다르지 않나 싶다.

책의 말미에 달린 <야곡>에서는 무언가 허무주의적인 그런 느낌이 들었다. 마마가 단골손님들을 상대로 운영하는 주점 이야기였던가. 나는 <산 자들의 밤>에 이어지는 이야기로 착각했었네. 다른 건 모르겠고 석쇠에서 지글지글 익어가는 시샤모구이는 한 번 먹어 보고 싶다는 생각이 들었다.

문득 언제고 이 책은 다시 한 번 읽어야봐야겠다는 생각이 조금 들었다. 계속해서 주변에서 상을 당하는 이들이 있어 그런지, 소설에 등장하는 이야기들이 참 낯설지 않게 다가오더라. 무언가 하고 싶은 말들이 더 있었는데 미처 담지 못한 그런 느낌이다.