어느 작가가 그랬다. 책은 사서 읽는 게 아니라 집에 있는 걸 읽는 거라고.

그래서 나는 눈여겨 보던 신간이 나오면 일단 사재기에 나선다. 읽는 건... 산 책은 언제고 읽는다는 신념으로.

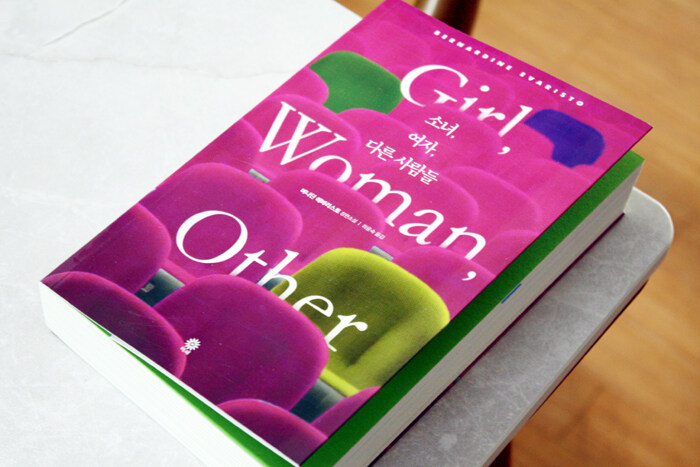

그리고 우리 알라디너들의 삼삼한 소개로 결국 버나딘 에바리스토의 <소녀, 여자, 다른 사람들>을 집어 들었다. 모름지기 독서에 이런 자극은 바람직한 법이다.

모두 12명의 기 쎈 캐릭들이 등장한다고 하는데, 엊저녁에 앰마는 모두 읽었다. 내친 김에 마구 달리고 싶었으나, 몸이 피로한 관계로 그냥 잠이 들어 버렸다. 다시 읽어났으면 더 읽었을 텐데 하는 아쉬움을 지울 수가 없다.

앰마 편을 읽으면서 작년말에 만났던 제이디 스미스의 <NW>가 생각났다. 아마 여기서는 SW가 등장하는 것 같은데... 아무래도 영국의 지명에 대해서는 아는 바가 없다 보니 소설에 등장하는 버크셔니 하는 곳들이 런던과 얼마나 떨어져 있는 지 감을 잡을 수가 없더라. 젠트리피케이션은 글로벌한 상황인가 보다. 가난한 예술가들이 생존의 터전과 무언가를 창조하기 위해서는 스페이스가 필요한 데, 도심 공간에서 비용 없이 그런 공간을 만들기란 정말 불가능하다.

그 다음에는 앰마의 딸인 야즈가 등장한다. 이 소녀는 정말 야무진 꿈을 꾸고 있는데... 이미 야즈는 세상만사를 모두 알아 버린 것 같은 신세대의 전형이 아닐 수 없다. 생물학적 아버지인 롤런드는 값비싼 정장에는 막대한 비용을 들이지만, 딸의 등록금 지원은 할 수 없다고 선언한다. 어허 이것 참.

읽을수록 흥미진진해진다. 그 다음에는 앰마의 동료로 미국으로 떠났다고 하던가 하는 도미니크가 등판한다.

오늘 아무 것도 하지 않고 이렇게 책이나 읽으면서 보냈으면 좋겠다고 망상에 빠져 본다

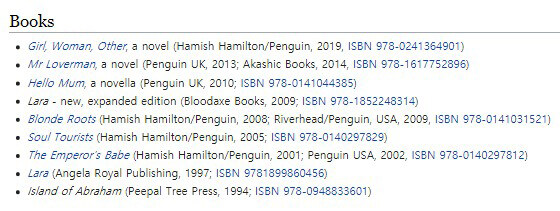

에바리스토는 이번 <소녀, 여자, 다른 사람들>까지 해서 모두 8편의 소설들을 발표했다고 한다. 그런데 이제야 소개가 되었는지, 그것도 부커상 수상의 영예를 업고서 말이다.

그러니 역시나 세상은 상상할 수 없을 정도로 넓고, 우리가 모르는 저자들의 존재 역시 그 세상의 너비만큼이나 가늠할 수 없구나 싶은 생각이 들었다.