-

-

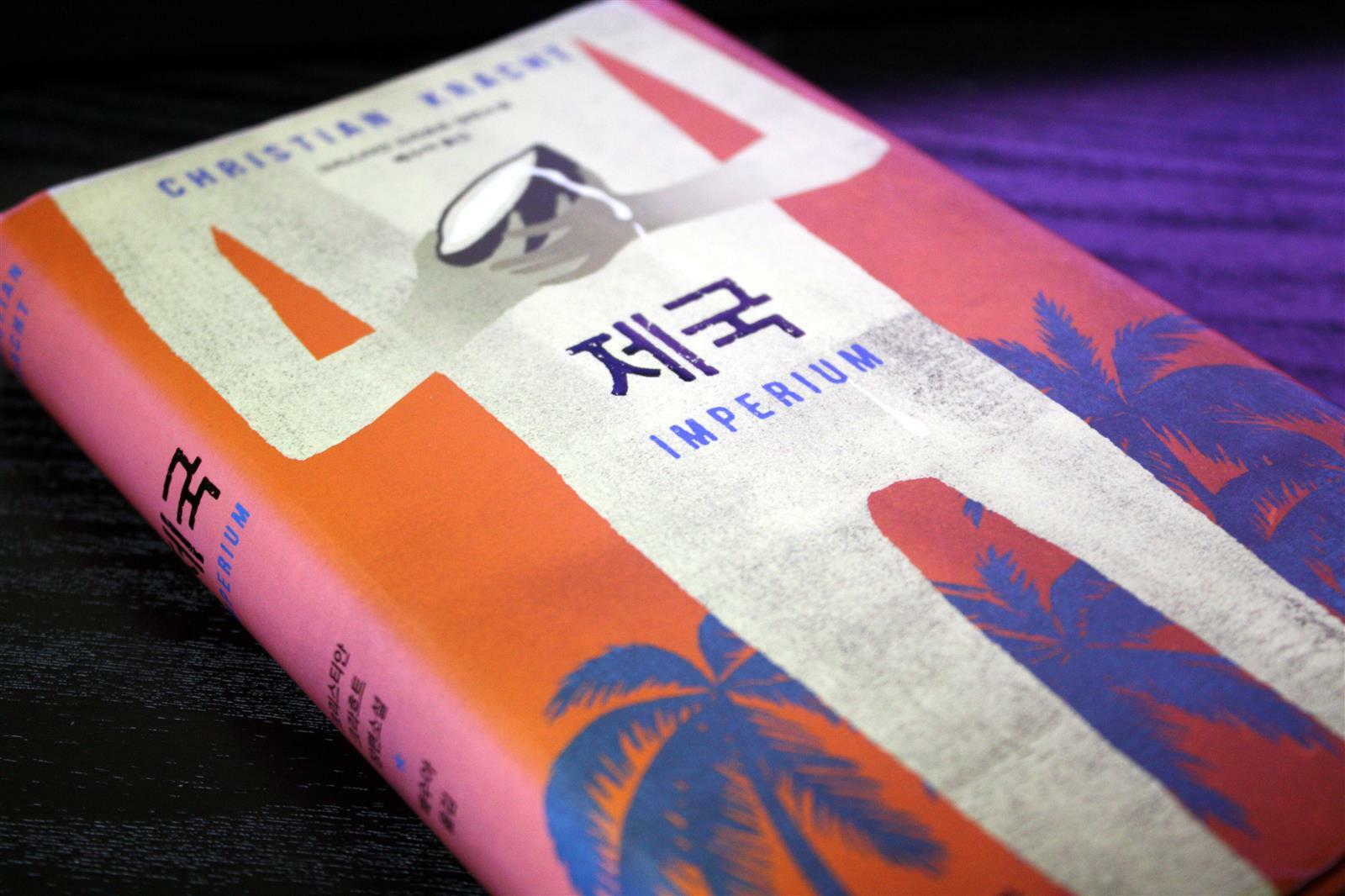

제국

크리스티안 크라흐트 지음, 배수아 옮김 / 문학과지성사 / 2013년 12월

평점 :

소설의 공간적 배경이 되는 독일령 뉴기니의 카바콘 섬이 뉴기니 본토 근처에 있는 줄 알았다. 구글 맵으로 카바콘 섬을 검색해 보니 카바콘 섬은 뉴기니보다 뉴브리튼 그리고 라바울 근처의 섬이었다. 놀랍군. 헤르베르트쇠헤(현지명은 코코포) 역시 뉴브리튼 부근이었다. 이래서 지도에서 위치를 파악하는 게 중요하구나 싶다는 생각이 들었다.

오랫동안 서가에서 잠자고 있던 크리스티안 크라흐트의 <제국>을 꺼내든 유일한 이유는 작가 양반이 내가 인스타에 올린 두 개의 포스팅(무려 한글이다!)에 좋아요를 누른 덕분이었다. 나는 널리 알려지지 않은 작가의 책에 도전하는 걸 마다하지 않는다. 이번에 새로 나온 <망자들>을 흥미진진하게 읽은 여운이 가시지 않은 상태에서 <제국>에 도전했다.

20세기에 태어난 독일 프랑켄 출신 기인 아우구스트 엥겔하르트가 소설 <제국>의 주인공이다. 그를 다음의 표현들로 규정할 수 있을 것 같다. 나체주의자, 극단적 채식주의자 그리고 코코야자주의자 또라이. 독일에서 <근심 없는 미래>라는 해괴한 서적을 쓴 엥겔하르트는 자본주의 생태계에 회의를 느끼고, 최근에 개척된 남태평양의 독일 식민지 노이포메른의 코코야자에 매혹되어 모든 것을 뒤로 하고 1902년 7월 미지의 세계로 가는 배에 오른다.

소설은 마냥 실존 인물인 아우구스트 엥겔하르트가 그리는 삶의 궤적만을 그리지 않는다. 아니 어떻게 보면 또라이 같은 삶은 산 엥겔하르트라는 인물이 남긴 빈 공간을 작가의 상상력이 마구 침범한다. 독일령 뉴기니로 가는 도중에 들른 실론(오늘의 스리랑카)에서 희대의 사기를 당해 가진 돈을 거의 다 털리기도 한다. 현지에서는 모든 무역을 독점한 에마 포사이스 여사에게 농락당해 거의 거저나 다름없는 카바콘 섬의 코코야자 농장을 사들인다.

이미 그 당시에도 산업화에 지친 인민들이 많았던 모양이다. 카바콘이 지상낙원이라는 선전하는 엥겔하르트의 감언이설에 넘어가 독일 각지의 청년들이 헤르베르트쇠헤에 몰려들어 각종 문제를 일으키기 시작했다. 이미 그전에 엥겔하르트와 비슷한 성향의 또라이 하나가 섬을 찾았다가 살해당하기도 했다(이건 어디까지나 소설적 구성이다). 베를린 출신의 유명한 피아노 연주자 막스 뤼트초프가 카누에 헤르베르트쇠헤에서 수배한 고물 피아노를 싣고 카바콘 섬에 상륙하는 장면은 정말 압권이었다.

심각한 영양 불균형으로 오로지 코코야자만 먹고 살겠다는 태양교주 엥겔하르트의 건강은 하루가 다르게 나빠진다. 게다가 독단적인 성향까지 내비치면서 자신과 합류하기 위해 찾아온 청년 노숙자들을 고향으로 돌려보내는 결정을 내린다. 물론 뤼트초프는 그에 반대하지만.

독일령 뉴기니에서 벌어지는 일들이 현재형이라면 마치 한 편의 영화처럼 플래시백처럼 중간에 삽입된 그의 행적들을 알려주는 사건들은 과거형이다. 뉴기니로 오는 도중에 실론에서 발생한 거액 송금환 절도사건은 애교에 가깝다. 소설을 더 흥미롭게 만드는 요소 가운데 하나는 당대를 주름잡던 저명한 인물들의 카메오 출연이다. 헤르만 헤세를 필두로 해서, 동프로이센 메멜의 바닷가에서 자신의 신념대로 나체로 있던 엥겔하르트를 경찰에 신고해서 치도곤을 먹인 당사자는 토마스 만으로 추정된다. 그 외에도 베른의 특허청에서 일하던 시간의 재해석자 아인슈타인에 대한 이야기 그리고 뤼트초프가 사소한 히스테리로 정신 상담을 받은 빈의 프로이트 등 마치 크라흐트 작가가 곳곳에 마련한 기대하지 않았던 에피소드들과 만나는 재미도 쏠쏠하다.

소설 <제국>에는 기본적으로 독일식 엄숙주의 덕분인지 요절복통의 서사보다는 점잖은 스타일의 유머가 넘실거린다. 아, 정말 좋아할 수밖에 없는 그런 작가다. 엥겔하르트의 동지였다가 독재자 교주와 사이가 틀어져서 섬을 탈출한 막스 뤼트초프가 남태평양의 여왕 에마와 선상 결혼식을 마치고 흥에 넘쳐 샴페인 잔을 쥐고 다른 배로 건너가려다가 미끄러진 뒤, 두 배 사이에 끼어서 으스러져 버리는 장면은 정말 압권이었다. 소설 <제국>의 핵심 주제로 뽑을 수 있는 한 시절을 풍미했던 제국의 몰락을 상징하는 사건으로 봐도 무방하지 않을까. 생의 정점에서 무너져 버린 한 사나이의 기괴한 운명으로 도치된 몰락한 식민제국의 운명 말이다.

독일 보호령인 뉴기니에 터를 잡은 프로이센 출신 작물 재배인 혹은 부르주아들은 하나같이 본국에서 밀려난 신세다. 새로운 시대의 주역으로 떠오른 독일 제국의 잘 나가는 인사들이 어디에 있는지도 모를 그런 깡촌에 와 있을 이유가 없지 않은가 말이다. 제국 수도 출신으로 그게 건강염려증으로 무언가 새로운 활력을 찾아 나선 뤼트초프가 베를린과 다를 게 없는 헤르베르트쇠헤의 분위기에 지친 이유다. 물론 코코야자주의자를 천명하며 카바콘에 둥지를 튼 엥겔하르트도 크게 다를 게 없지만 말이다. 위대해지고 싶지만 그러지 못한 인간의 처절한 자신의 본모습에서 그를 코코넛섬의 돈키호테로 부르고 싶다.

독일의 식민주의자들에게 남태평양의 뉴기니는 그저 착취의 대상일 뿐이다. 알베르트 할 총독으로 대표되는 지배계급의 뇌리에는 오로지 작물 재배, 노동, 이주, 개발, 그리고 소득 창출이라는 생각만 가득하니 말이다. 예전 수업시간에 배운 생시몽과 푸리에 그리고 프루동 같은 공상적 사회주의자들의 이름을 만나니 어찌나 반가웠는지 모르겠다. 독일 사회민주당(SPD)이 제국의 식민지 정책에 반대했다는 사실도 하나의 지적 획득이었다.

소설의 결말은 포스트트루스(post-truth) 시대에 걸맞는 그런 엔딩이 아니었나 싶다. 진실이 더 이상 사실로 받아들여지지 않는 시대에, 아우구스트 엥겔하르트의 삶은 소설 속에서 굴절되어 반영된다. 크리스티안 크라흐트 작가가 내린 그런 결정에 고개가 끄덕여진다.

개인적으로 <제국>은 지금까지 만난 네 편의 크리스티안 크라흐트 작가의 작품들 중에 최고라는 생각이 들었다. 다음에는 이슬람 혁명 시절의 이란과 문화혁명기의 중국을 다뤘다는 <1979> 그리고 김정일 시대의 북한 여행을 다룬 사진집도 한 번 읽어 보고 싶어졌다.