-

-

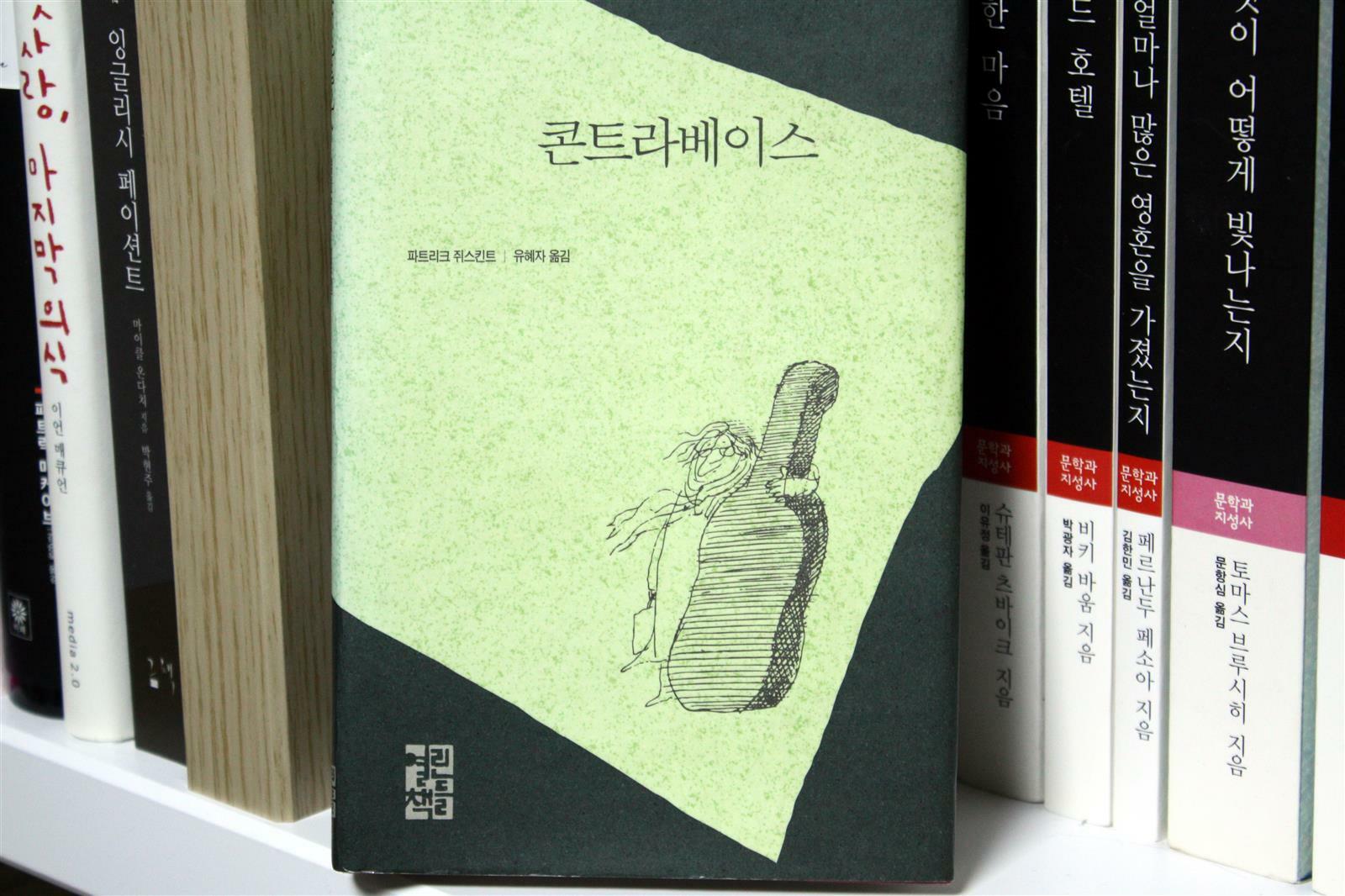

콘트라베이스

파트리크 쥐스킨트 지음, 유혜자 옮김 / 열린책들 / 2000년 2월

평점 :

구판절판

괴테는 일찍이 음악은 영원하다라고 말했다. 다른 사람도 아닌 괴테가 하는 말이니 아무도 토를 달 수 없지 않을까. 나도 마찬가지다. 지난 천년에 읽었던 파트리크 쥐스킨트의 책 <콘트라베이스>는 꽤 오랜만에 다시 읽었다. 고전은 다시 읽는 법이지.

<콘트라베이스>는 국립오케스트라단에서 콘트라베이스 연주를 맡은 화자의 독백이다. 그는 공무원이다. 전쟁이 나도 연주단원들은 제 시간에 모여 연주를 해야 하는 그런 공무원이란다. 어지간해서는 밥그릇이 잘려 나갈 일도 없다고 한다. 다만 그가 사랑하는 성악가 세라 씨에게 52마르크짜리 생선요리를 사줄 정도의 여유는 없는 것 같다. 아니 무리를 해서라도 그녀의 환심을 얻기 위해 그 비용을 치러야 하는 게 아닐까. 어쨌든 요점은 공무원 콘트라베이스 연주자의 벌이는 형편없다는 점이다.

그리고 자신 짝사랑하는 세라 씨와 파트너를 이루기 위해서는 자신의 악기이자 밥벌이 수단인 콘트라베이스는 필요 없는 흉측한 물건일 뿐이다. 세라 씨를 위해 피아노 연주자로 변신해야 하는 걸까. 대학에서 작곡을 배우고, 수년 동안 피나는 연습을 한 자신의 운명을 사랑 때문에 바꾸어야 하는 걸까. 그가 소설에서 보여주는 결기대로라면 충분히 그럴 수 있을 것 같다. 수상까지 참석하는 중요한 연주회가 있는 날, 세라의 이름을 외치겠다는 그의 발상이 짠하지만 하다.

<비둘기>에서처럼 오늘을 사는 현대인의 불안 심리와 젊고 매력적인 성악가 여성에 대한 짝사랑 그리고 콘트라베이스에 얽힌 음악사로 삼위일체의 이야기를 이룬다. 사실 어떻게 보면 별 거 아닌 이야기일 수도 있지만 쥐스킨트 작가는 얼마 전에 읽은 <비둘기>에서처럼 별 거 아닌 것처럼 보이는 스토리에서 현대인이 느끼는 불안과 두려움의 실체를 파악하는 구도의 길을 예리하게 짚어내고 있지 않은가 말이다.

자신이 음악가가 아니라고 자조하는 화자는 독일 문학계의 거성 괴테가 자신 전에는 문학이 없어서 자신이 돋보일 수 있었다는 말을 긍정적으로 받아들인다. 하지만 8살 때부터 작곡을 했다는 불세출의 천재 신동 모차르트에 대해서는 그다지 좋은 평가를 내리지 않는다. 당시에 베토벤이나 쇼팽, 슈베르트 같은 작곡가가 있었던가. 괴테와 비슷한 상황이지 않았냐며 모차르트에 대한 신랄한 공세를 이어간다. 게다가 그의 성공의 비결의 대부분은 아버지의 혹독한 조련에 있지 않았냐고 따지지만, 나는 화자의 주장에 전혀 동의하지 않는다. 모두가 훈련과 피나는 연습으로 어느 정도 실력을 갖출 수는 있겠지만 남들과 다른 고유한 창작의 영역에서는 실력으로 타고난 재능을 따라갈 수는 없다는 점을 알고 있기 때문이다. 뭐 그렇게 가는 거지.

자신처럼 정규 과정의 음악훈련을 받은 전문 연주자들에 대한 사회의 대우 또한 한창 인기를 날리는 중년 성악가들의 그것에 미치지 못한다는 점 또한 고민해볼 지점이라고 생각한다. 그렇다면 지금은 젊은 화자가 훗날 기득권층의 자리에 오르게 되었을 때, 사회에 갓 진출한 신출내기들과 엇비슷한 대접을 받는다고 가정하면 그는 과연 그걸 어떻게 받아들일까. 속된 말로 본전 생각이 나지 않을까. 현재 우리 사회에서 진행 중인 세대 간의 단초를 엿볼 수 있는 장면이라고 나는 생각한다.

이제 숨 가쁘게 달려온 기해년도 오늘까지 해서 이틀 남았다. 내년 경자년에는 또 어떤 매혹적인 책들과 만나게 될지 기대가 된다.