추위를 뚫고 아침에 출근했다.

왜 이렇게 추운 건가 그래. 사무실은 히터가 빵빵하게 돌아가서 여긴 다른나란가 싶을 정도다. 발밑에 놓인 히터까지 가동하니 온 몸에 뜨뜻한 기운이 샘솟는 그런 기분이다.

설레발리스트 경비대장님이 업된 목소리로 나에게 무언가 도착했다고 관리실에서 찾아 가라신다. 뭐지? 나한테 올 책들은 이미 어제 다 도착했는데...

아하, 북디파지터리에서 주문한 원서가 도착한 모양이다.

한 웅큼의 잡다한 서류들과 책택배를 끌어안고 계단을 오른다.

동료가 막판 연차를 쓰는 바람에 업무가 더블업이 되어 버렸다. 아 지겨워라...

부디 빨리 돌아오시길.

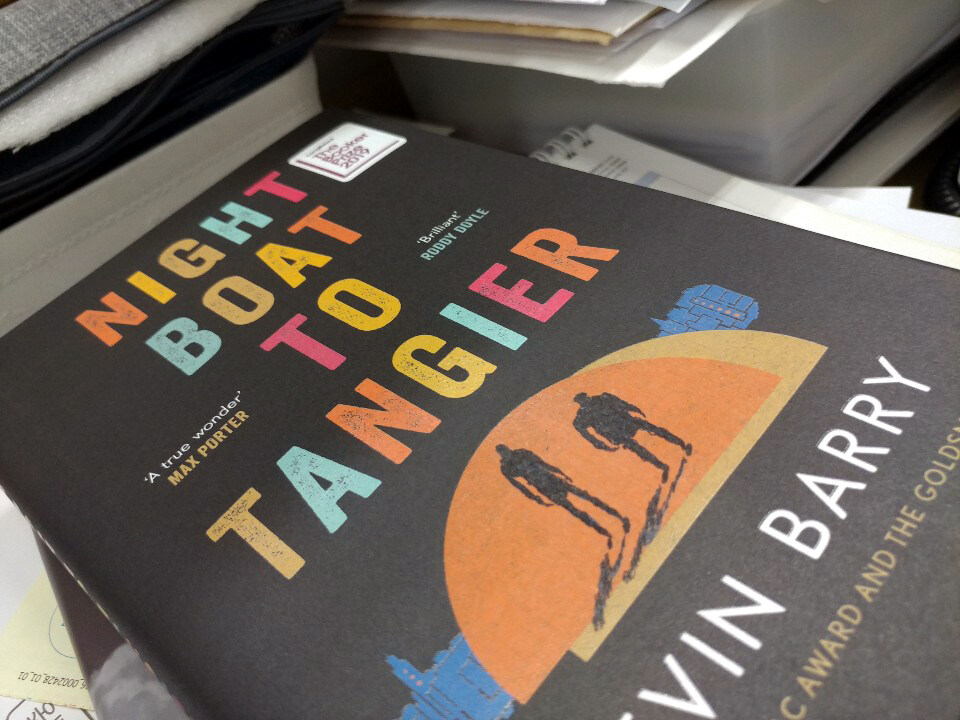

책은 케빈 배리의 <탠지어행 야간 보트>였다. 반가운지고.

이번 부커상 수상작으로 내가 밀던 책이었는데 아쉽게도 롱리스트에서 전진을 멈추었다.

이번엔 두 작가가 공동수상을 했다는데. 아무래도 노벨문학상보다 레베루가 떨어지다 보니 출간은 하세월이 되겠지. 노벨문학상 작가들의 책들은 밤새워 번역과 출간 작업에 나선 모양이던데...

외국이나 우리나라나 출판계의 마케팅 스트래티지는 별다를 게 없는 모양이다.

<탠지어행 야간 보트>에도 부커상 롱리스트라는 딱지가 떡 하니 붙어있다. 우리가 책띠지를 두른다면 외국에서는 요런 스타일로 가는가 보다.

난 하드커버 매니아다. 무조건 하드커버를 애정한다. 딱딱한 재질의 책이 아주 마음에 든다.

외국책에는 후기니 설명이니 하는 게 전혀 없다. 214쪽으로 딱 떨어진다. 다른 요소들은 모두 제외하고 책의 본질로만 승부하겠다는 걸까.

소설은 모두 14개의 챕터로 구성되어 있는데 요 정도 분량이라면 소장각으로 모시기 보다는 도전해 보는 것도 좋지 않을까. 한글 소설이라면 한 나절이면 끝장날 텐데 아무래도 외국어다 보니 오래 걸리겠지.

아, 사은품은 북디파지터리에서 주는 종이 북마크 하나 덜렁. 수년전에 샀지만 단 한 번도 써보지 않은 코팅기를 돌려서 코팅이나 해볼까. 아서라, 할 줄도 모르면서 망치지나 말자.

연인은 떠나 버렸고,

딸래미는 실종되었다.

그들의 세계는 그야말로 산산조각이 나버렸다.

탠지어로 향하는 스페인의 알헤시라스에서 아프리카 탕헤르로 가는

야간 보트를 기다리는

두 명의 아일랜드 갱스터들이 들려주는 이야기가 궁금하지 않은가.

그렇다면 덤벼 보시라.