-

-

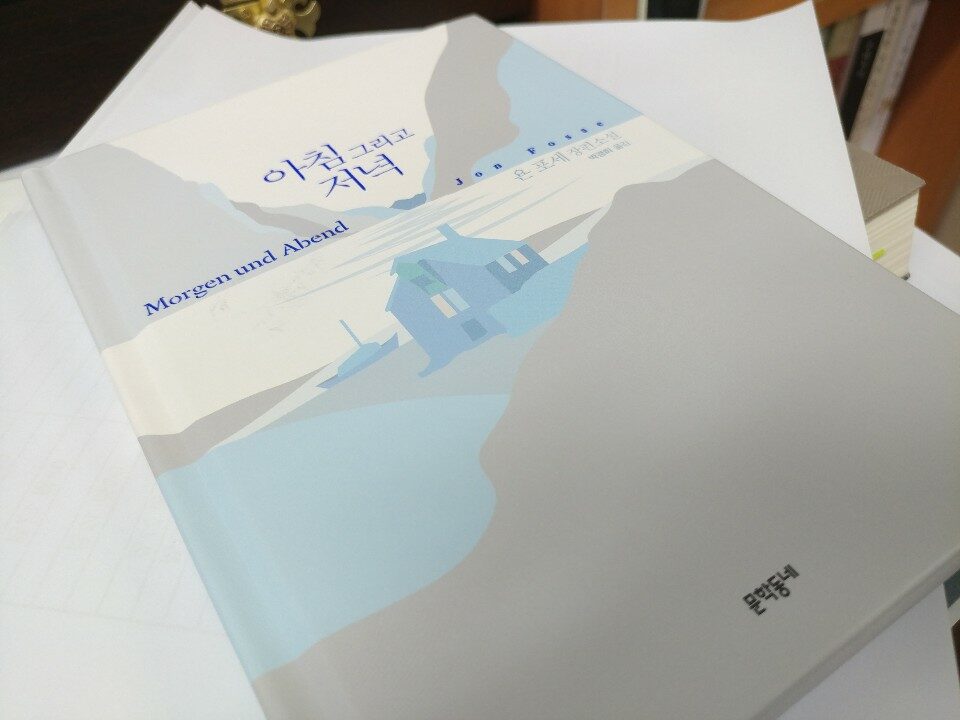

아침 그리고 저녁

욘 포세 지음, 박경희 옮김 / 문학동네 / 2019년 7월

평점 :

11일전에 도착한 책을 바로 읽기 시작했다. 한 15쪽 정도 읽었나. 잠시 책을 내려놓았었다. 읽을 책들이 너무 많다는 이유로. 그리고 오늘 아침 출근길에 욘 포세의 신간 <아침 그리고 저녁>을 버스 안에서 읽기 시작했다. 처음 들어보는 노르웨이 작가의 책이라고 하는데, 신선했다. 어부 올라이와 마르타의 둘째 아들로 태어난 요한네스의 탄생 그리고 바로 이어지는 그의 죽음에 대한 짧은 이야기가 소설의 내용이다.

출생과 죽음, 너무 극단적이지 않은가. 그런데 아니었다. 모든 것에는 알파와 오메가가 존재하는 법이지. 시작이 있으면 끝이 있는 법. 욘 포세는 그런 중간 단계를 모두 생략하고 수영을 하지 못하는 평생 어부 요한네스의 출생으로 이야기를 시작해서, 그의 죽음으로 이야기를 마무리 짓는다.

우리 인간에게 죽음 곧 소멸은 숙명이다. 어쩌면 이렇게 책을 읽고 글을 쓰는 순간도 죽음을 향한 하나의 단계일 지도 모르겠다. 우리 모두 알면서도 굳이 생각하고 싶지 않은 주제가 바로 죽음이 아니던가. 어느 날 아침 일어난 요한네스는 무언가 다른 느낌을 받는다. 이미 자신의 아이들을 일곱이나 낳아준 아내 에르나는 세상을 떠났고, 평생지기 페테르 역시 오래 전에 세상을 떠났다. 그 점으로 미루어 보아, 우리의 주인공 요한네스 할아버지가 언제 돌아 가셔도 이상하지 않을 나이라는 걸 알 수 있다. 참 손자가 너무 많아 셀 수도 없다고 하셨던가.

복지천국 노르웨이에서 사시니 연금생활자로 살이가 버겁지도 않다고 한다. 다만 엄청난 세금이 부과된 담배 가격에 대한 불평 정도. 그는 독특했지만 평생 타인에게 자애롭고 선했으며, 남에게 빚지고 못사는 그런 사람이었다고 막내딸 싱네는 기억한다. 그렇다, 죽음이 소설의 하나의 축이라면 또 하나의 축은 바로 기억이다.

죽은 페테르와 조우한 요한네스는 자신이 사모하는 안나 페테르손에게 연애편지를 쓴 기억 그리고 어떻게 해서 아내 에르나를 만나게 되었는지 회상한다. 친구 페테르와 서로 이발을 해주면서 평생 돈을 아낀 이야기도 등장한다. 그렇게 우리의 삶은 기억으로 환산되고 타인의 기억 속에 적립된다. 내가 죽은 뒤, 다른 사람들은 나를 어떻게 기억할지 문득 궁금해졌다. 아마 책에 환장한 사람으로 기억하지 않을까. 그 많은 책들은 어떻게 처분하지. 죽은 뒤에 그게 다 무슨 의미겠냐 싶지만 말이다.

욘 포세는 고상한 죽음에 대한 이론적 접근을 시도하지 않는다. 그저 뱃사람이자 어부로 평생 바다를 두려워하지 않았던 요한네스의 마지막 여행이 어떻게 진행되는지 가감 없이 독자들에게 들려줄 따름이다. 잠을 자다가 천수를 누리고 조용하게 죽은 친구를 저 세상으로 데려 가기 위해 페테르가 잠시 육신을 빌어 요한네스의 곁으로 왔다지. 그는 정말 행복한 사람이지 싶다. 그런 축복이자 특권은 누구에게나 주어지는 것이 아니니 말이다.

단숨에 읽은 <아침 그리고 저녁>을 마지막 장을 덮는 순간의 감정은 참 슬프다였다. 리뷰를 마무리 지으면서도 눈가에 촉촉하게 소금기가 맺히는 것 같은 느낌이 들었다. 이것은 세상을 자애롭고 선하게 살다간 사람에 대한 애도의 감정일까? 아니면 언젠가 돌아올 우리 모두의 차례가 두려워서일까. 나는 모르겠다.