오월의 두 번째 날이다.

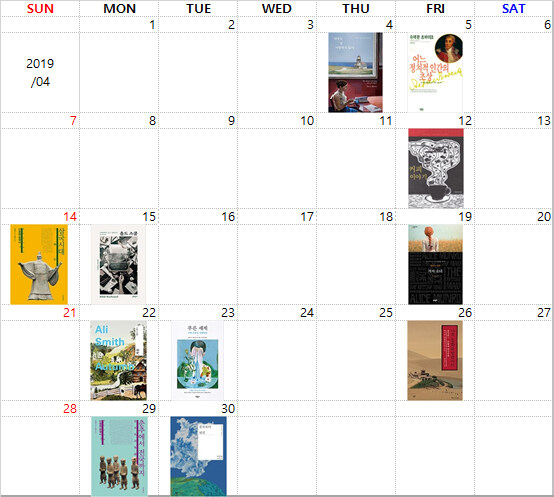

지난 달에는 모두 13권의 책을 읽었다. 사실 읽다만 책들이 너무 많다. 동시다발적으로 시작해 놓고 마무리를 짓지 못했다.

지난 1월에 읽기 시작한 칼럼 매캔의 누레예프에 대한 소설인 <댄서>도 마저 읽어야 하는데... 내가 그 책을 사러 알라딘 부천에까지 다녀온 생각을 하면 정말. 그 추운 겨울에 말이다. 뭐 그렇게 가는 거겠지만.

슈테판 츠바이크의 조제프 푸셰에 대한 저격은 그야말로 제대로였다. 이 책을 읽고 내가 내린 결론은 역사는 선한 영웅들만으로 만들어지는 것이 아니다라는 생각이었다. 악당도 역사의 한귀퉁이에서 나름 대로 열심히 무언가를 하고 있다는 것. 요즘 소위 동물국회에서 벌어지는 촌극을 보니 그 생각이 들더라. 독재 타도 운운하는 장면은 정말 가소롭기 그지 없었다. 그럴 정신이 있었다면 진짜 독재시절에는 무엇을 했는지 묻고 싶더라.

토바이어스 울프의 <올드 스쿨>도 기대이상이었다. 역시 대단한 작가였다. 헤밍웨이 그리고 앨리스 먼로의 소설에서 귀를 그어 죽은 남자에 대한 이야기를 만나는 순간, 짜릿했다고나 할까. 문학은 그렇게 서로 상호소통하면서 어딘가로 가고 있었다. 참 신기했다. 그리고 보니 지난 달에 헤밍웨이의 책도 읽기 시작했는데 못 다 읽었네 그래.

이중톈 선생의 중국사 그리고 김명호 선생의 <중국인 이야기>까지 두루 달렸다. 내가 중국사에 원체 관심이 있다 보니 중국사 책들의 경우에는 거의 복습한다는 느낌이 든다. 그야말로 술술 읽히더라. 종래의 사관과 다른 이중톈 선생의 접근이 마음에 들더라. 텔레비전 강의도 있다고 하는데 그것도 한 번 찾아서 보고 싶은 마음이랄까.

지난 달의 대미는 이장욱 작가의 <천국보다 낯선>이었다. 자그마치 5년 전에 산 책이었는데 이제사 읽게 됐다. 아주 오래 전 내가 할리우드 키드를 꿈꾸던 시절 동숭시네마텍에서 처음으로 본 영화가 짐 자무쉬의 <천국보다 낯선>이 아니었던가. 거친 흑백 질감의 영화 이야기를 만나는 순간 역시나 오래전 기억이 소환되었다. 그 땐 그랬더랬지하는 느낌. 다시 한 번 짐 자무쉬의 영화가 보고 싶어졌다.

5월에는 날이 좋아 어디 많이 가지 않을까 싶다. 뭐 그래도 나의 책읽기는 계속된다.