-

-

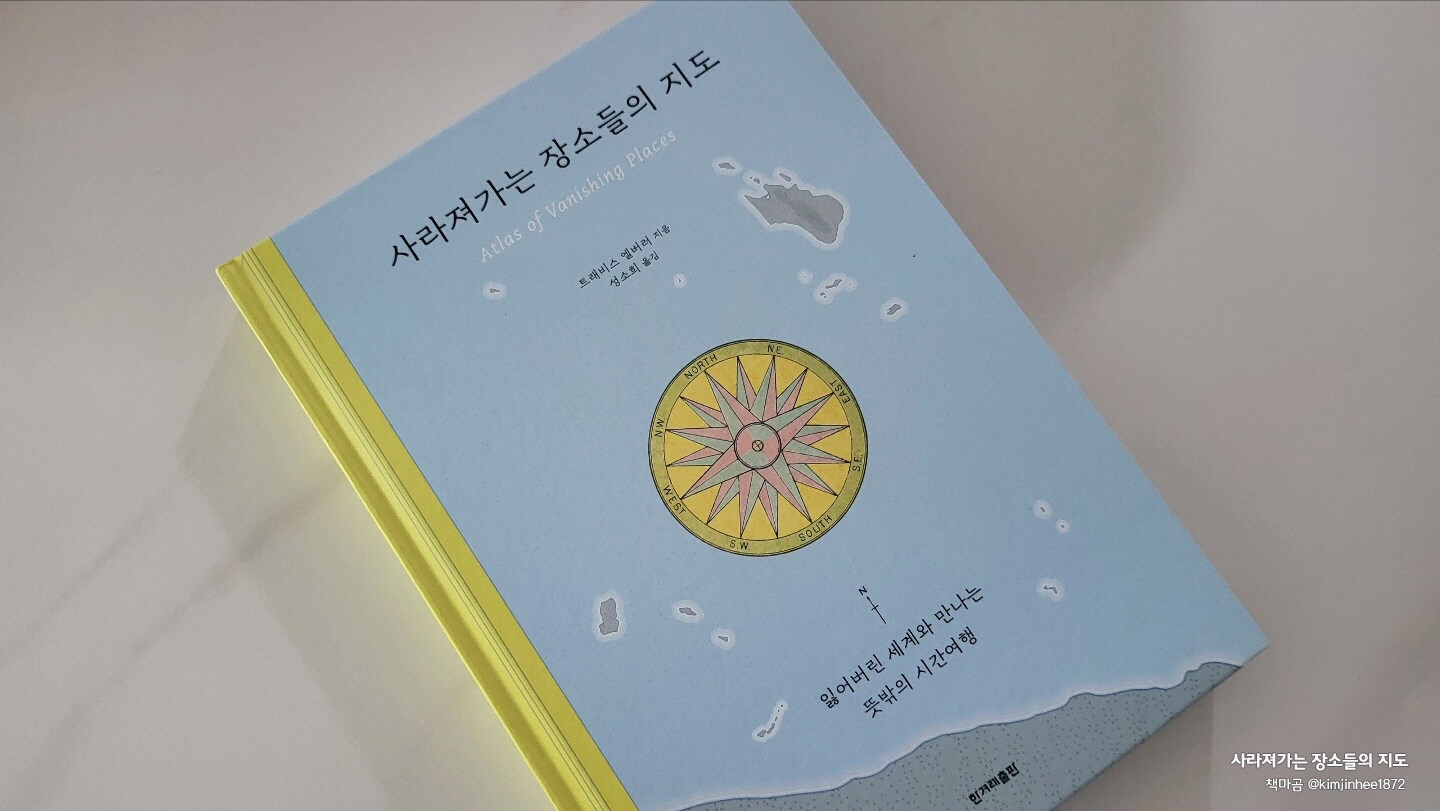

사라져가는 장소들의 지도 - 잃어버린 세계와 만나는 뜻밖의 시간여행

트래비스 엘버러 지음, 성소희 옮김 / 한겨레출판 / 2022년 6월

평점 :

1850년대에는 이 지방에 철로를 깔던 기술자들이 불가사의한 석조물들을 보았지만, 선로 공사를 방해하는 애물단지로 여겼다. 실리적이고 실용적인 사고방식을 지녔던 그들은 서슴지 않고 벽돌을 기념품으로 챙기거나 다른 건설현장에 가져다 썼다. 하지만 바네르지와 동료들은 과학적이고 체계적인 근대 고고학 발굴 방식을 개척하고 이집트 왕가의 계곡에서 투탕카멘 무덤을 발굴한 선구자 하워드 카터를 본받았다. 그들은 이 기이한 벽돌들에 수많은 사람의 처음 추측과 달리 뭔가가 더 있으리라고 짐작했다. 그 직감이 옳다는 사실이 곧바로 드러났다. (p.12)

처음 책을 보고는 책의 소재나 완성도에 깜짝 놀랐고, 두 번째는 의아했다. 사라져버린 장소? 잃어버린 세계? 지도에 표시되어 있지 않은 곳을 여행한다고.? 지금처럼 GPS가 발달한 시대에 그런 곳이 있기나 할까 생각했는데, 첫 장부터 빨간 점이 콕콕 나를 바라본다. “응, 그런 곳이 있어. 그런 곳을 37군데나 다녀왔는걸” 하며 말이다. 이렇게나 많은 곳은 왜 세상에서 사라져가는 걸까. 그의 발자취를 따라 낯선 곳을 향한 여정을 시작했다.

정확하게 말하면 사라졌다가 다시 찾은 도시와 안타까움 속에 사라져가는 도시들을 모은 이 책은 그림자 혹은 폐허로 자리하고 있으나 사라진 문명과 사회였던 도시를 기록하고 있다. 어쩌면 세월을 거듭하며 사람의 손을 타온 지역보다, 숨겨진 이야기가 더 많을지도 모른다. 그렇기에 이 도시들을 끈질기게 추적하는 이들이 있는 것이겠지.

44장의 지도, 77장의 도판은 특별한 여행을 하게 한다. 한때 번영했으나 묻혀버린 도시들, 더이상 갈 수 없게 된 도시들, 인간의 개입이나 자연으로 인해 사라져가고 있는 도시들을 향한 그 여정은 안타까움이 범벅이 된다. 글레이셔국립공원의 빙하를 10년 안팎에 볼 수 없게 된다는 것이 더는 미국의 일이 아니라, 전 세계인들이 긴장 속에 받아들여야 하는 현실임이 선명히 느껴졌다. 십여 년 전, 부산의 해안도로가 물속으로 가라앉는 영화는 어쩌면 가까운 미래일지도 모른다고 생각하니 공포심마저 들었다.

이 책에서 만나는 도시들에서 인간의 이기와 문명발달의 그림자를 보게 된다고 말하면 너무 극단적일까. 그러나 분명, 그 아름답던 도시들을 폐허 혹은 '사라진 곳'으로 만드는 것이 인간임을 알기에 이 책이 주는 의미는 더욱 깊다. 고고학이나 지리학, 혹은 역사학적으로도 의미를 지니는 도시들이겠지만, 현 인류에게 던지는 메시지는 그것보다 크다는 생각이 든다. 그래서 우리는 이 책을 만나고, 사라진 도시들을 '깨닫고' 변화해야 한다.

문득 생각해본다. 오늘날 우리의 모습들은 사진과 웹 속에 영원히 살아있겠지만, 그 실물들은 더 빠른 속도로 사라져가고 있는 것은 아닐까 하고. 하다못해 내가 사는 작은 동네도 일주일만 걷지 않으면 낯선 가게가 생겨있을 만큼 빠르게 변화는 세상 속, 우리가 지켜야 할 것들조차 지키지 못하고 놓아버리고 있는 것은 아닐까. 사라져가는 장소들을 그저 추억 속에 담아둘 것이 아니라, 그들이 전하는 메시지에 귀를 기울여야 할 것 같다. “건강한 미래까지 품을 수 있을지는 우리에게 달려 있다(p.142)는 작가의 말은, 자연이 전하는 '온화한 경고'다.