-

-

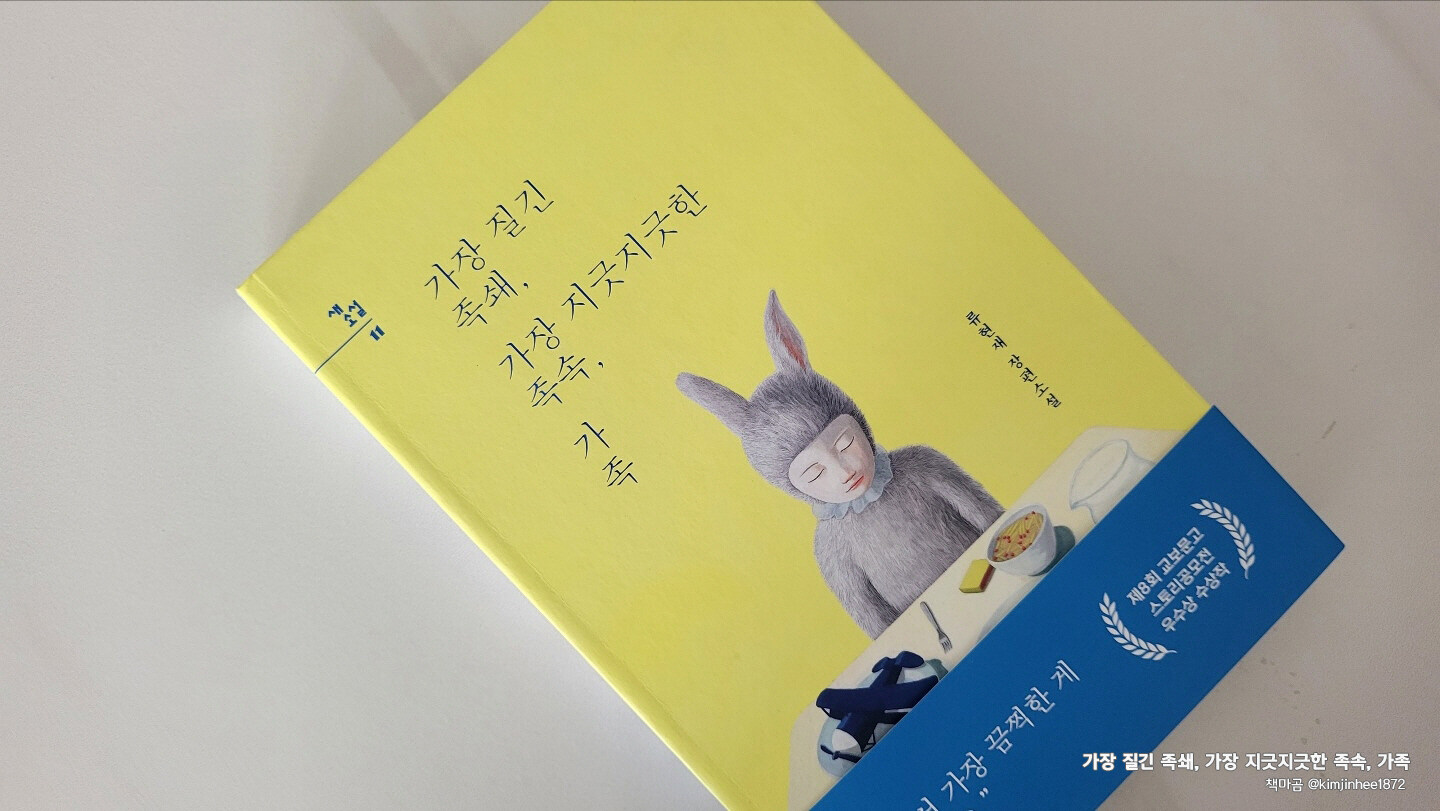

가장 질긴 족쇄, 가장 지긋지긋한 족속, 가족 ㅣ 새소설 11

류현재 지음 / 자음과모음 / 2022년 5월

평점 :

그때 김은희의 그 말은 진심이었다. 언니나 오빠, 동생의 부모님이기도 하지만 자신의 부모님이니까 자신이 모시는 거라고, 그건 당연한 도리라고 믿었다. (p.27)

사실 나는 이 책의 제목을 전혀 이해할 수 없었다. 나에게는 가족은 완전한 울타리고 쉼터니까. 하지만 지인들을 통해 가족이, 남보다 못한 이들도 있음을 이미 알고 있었기에 나도 모르게 씁쓸한 감정이 들리라는 생각이 들었다. 그리고 책을 읽고 난 후에는 이 가족이 정말 지긋지긋한 족쇄였을까, 자신들이 만든 감옥을 가족 탓이라고 여긴 것은 아니었을까 하는 여러 마음이 든다.

전직 시청 국장 출신의 아버지, 뇌졸중으로 몇 년째 자리를 지키는 어머니. 초등학교 평교사, 대학교수이자 의사, 보육교사로 혼자 아들을 원룸에서 키우는 보육교사 딸, 공무원 준비를 10년간 하다 택배 물류센터 직원이 된 막내. 어찌 보면 지극히 평범하고, 어떤 면에서는 저마다의 사연을 가진 가족들 이야기. 우리 주변에 흔히 있을 것 같은 이야기가 매우 사실적으로 그려지기에 이 책이 정말 소설일까, 다큐멘터리는 아닐까 하는 불안감에 손톱을 몇 번 뜯었다.

네 명의 자식을 둔 부모. 부지런히 키워낸 자식들이 언제나 자랑거리였던 부모. 6명의 가족이라서, 자목련조차 좋아했던 그 부부는 결국 불행하게 죽어간다. 그리고 자식들도 언제가 더 행복했는지, 행복한 적은 있었는지 잊어갈 만큼 슬프고 짠하게 그려진다. 경제적으론 어려웠지만, 아들과 평온한 삶을 유지하던 셋째는 부모를 돌보는 일을 '떠맡게 되고', 아버지는 20억짜리 집을 빌미로 점점 딸을 옥죈다. 멀쩡해 보이지만 아들이 사고, 남편의 명퇴 등으로 골머리를 앓는 언니는 그런 동생의 고통을 모르는 척한다. 자신이 잘나질수록 부모에게서 멀어지고 싶어 하는 잘난 큰아들과 반대로 못나서 부모에게서 멀어져야 하는 막내아들. 그들의 이야기 하나하나가 가슴이 아프고 슬펐다. 나도 모르게 눈물을 몇 번이나 훔쳤다.

에필로그까지 읽고 나서 이 먹먹하고 슬픈 마음은 '보통의 자식들'이라면 다 들 마음이다. 작가조차 '죄송하고 송구스럽다'라고 표현한 모진 말들, 못난 자식의 모습은 우리가 모두 조금씩 가지고 있는 모습이기 때문이다. 그들에게서 나를 보았기 때문이다.

이 책을 읽고 나서 문득 내 가족에게 감사함이 든다. 무엇이라도 하나 더 주려고 노력하시는 부모님, 속정 깊은 언니, 따뜻하고 친절한 동생. 오히려 그들 사이에서 가장 모난 돌인 나. 나에게 우리 가족이 지긋지긋한 족쇄가 아니듯, 가족들에게도 내가 그런 존재가 되지 않게 더욱 잘 살아야겠다. 더 좋은 사람으로 살아야겠다.

살아 계실 때 효도해라. 그런 말 하는 사람들은 죄다 효도라고는 눈곱만큼도 안 해본 사람들이야. 해봤으면 그게 얼마나 징글징글한 건지, 기약 없는 지옥인지 아니까 그런 말 못 하지. 그래서 세상에는 효도하는 사람들보다 후회하는 사람들이 더 많은 거야. 그게 효도보다 훨씬 더 쉽고 짧으니까. (p.50)

우는 아이 떡 하나 더 준다는 말이 참 싫었다. 왜 울고 싶어도 참고 있는 아이에게 안 주고 우는 아이에게 주는데! 그럼 애써 울음을 참고 있던 그 아이는 뭐가 되냐고! (p.111)

나는 니들이 옹알이를 할 때도 다 알아들을 수 있었는 데. 다른 사람들은 무슨 말인지 몰라도 내 귀에는 신기하게 다 들렸었는데. (p.186)