-

-

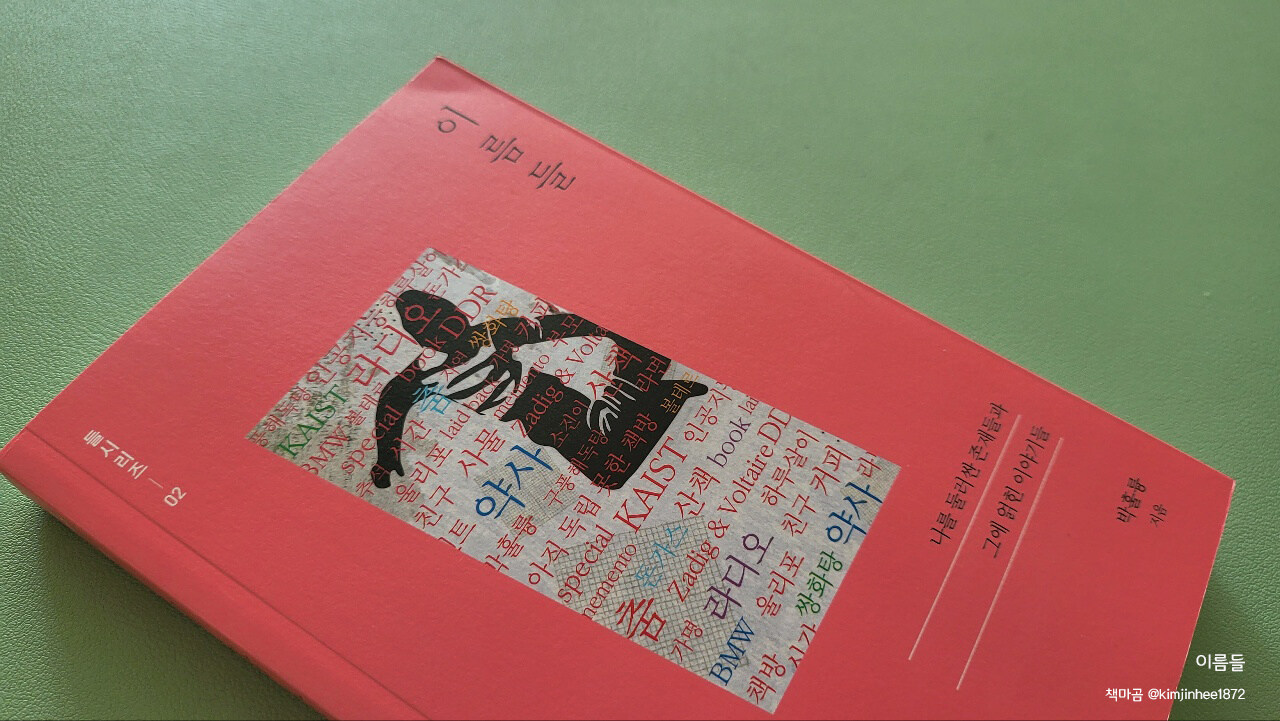

이름들 - 나를 둘러싼 존재들과 그에 얽힌 이야기들 ㅣ 들시리즈 2

박훌륭 지음 / 꿈꾸는인생 / 2021년 4월

평점 :

내게 불필요한 이름들은 과감히 지워버리자는 거다. 인생은 소중한 이름들을 챙기기에도 짧다. (p.6)

진희. 참 흔한 이름이다. 내 휴대폰에도 진희가 4명이 있다. 심지어 사람이 아닌 것도 많아서 주로 그것들이 나의 별명이 되었는데, 우리 집 꼬마는 자신에게 필요한 것은 다 나온다고 “요술램프 지니 엄마”라고 부르고, 직장에서 내 별명은 “기가지니”였다. 하지만 이 흔한 이름에도 굳이 차별점을 두자면 보배 진(珍)에 바랄 희(希)라는 점이다. 보통 여자아이들 이름은 참 진(眞)에 기쁠 희(喜), 혹은 빛날 희(熙)를 사용하는데 말이다. 아무튼, 내 이름은 “보배, 즉 진주가 되어라”라는 뜻이다. 작가님은 “박훌륭”이라는 이름 덕분에 “그다지 눈에 띄는 나쁜 일을 하지 않고 학창시절을 보냈으며, 이성이란 게 자리 잡기 시작하면서는 이름에 걸맞은 자질을 감추려고 노력했다. (p.13)”고 했으나, 나는 아직도 진주가 되기 위해 기다리는 모래알 같다.

우연한 기회에 작가님과 알게 되어 종종 수다를 떨며 이름도 텄고(?) 나름의 이미지도 형성(?)했는데, 이 책을 읽으며 “선 트기, 후 읽기”를 하길 잘했다는 생각이 들었다. 이렇게 글 잘 쓰는 작가님인 줄 진작 알았으면 부담스러워서 시답잖은 농담들도, 때때로 진솔한 이야기들도 나누지 못했을 것 같다. 술술 읽히는 문장력은 기본이고, 어떤 문장에는 피식 웃음이 터지고 어떤 문장에는 코가 시큰해졌다.

인생이란 게 오락실의 PUMP나 DDR처럼 단기간에 끝나는 게임도 아닌데, 나는 뒤돌아보지 않고 뛰어다녔다. 목표를 설정해두고 그것에 도달하지 못하면 세상이 끝난 것 같았고, 혹시라도 목표에 근접하면 세상이 내 것 같았다. (P.110)

나를 처음 울린 문장은 “체기로 인한 두통은 스트레스가 겹쳤을 때 온다는 것이다. (P.72)”였다. 평범한 문장 같은데 왜 우냐고? 휴직하기 전의 나는 디스크도 디스크였지만 매일 체기와 두통에 시달렸다. 오죽하면 다이어리에 볼펜 대신 수지침을 꽂고 다니며 스스로 찔러댔다. 그때의 나는 통증으로 앉지도 못해 서서, 수지침으로 열 손가락을 찌르면서도 일을 했다. 지금 생각해보면 내가 봐도 정신이 이상한 사람 같다. 지금의 나? 작가님의 말처럼 “그저 하루를 사는 것. 하루를 살아도 무심한 듯 시간을 쪼개고 쪼개어 할 수 있는 걸 하는 것. 무리하지 않은 상태에서 내 에너지를 쓰는(P.73)”의 삶을 사는 중이다. 그렇게 살아도 내 삶도, 회사도 아무런 타격이 없더라. 쇼팽의 “에튀트”처럼 빠르게 살다가 드뷔시의 “달빛”같이 느리게 살아도 나는 그냥 나였다. 아니 오히려 훠어얼씬 더 행복한 나였다.

두 번째 나를 울린 것은 '부모님'이었다. 나이를 먹어가며 사실 부모님이 '눈물 치트키'가 아닌 사람은 별로 없는 듯하나 마흔을 바라보도록 부모님 곁에 살며, 거의 매일 부모님의 도움으로 살아가는 나는 '자동센서 수도꼭지' 수준이다. 그런 내가 거의 매일 생각하는 것을 “가끔 생각한다. 내가 50대, 60대가 되었을 때 지금의 부모님만큼 내 자식에게 살갑고 헌신적일 수 있을까. 솔직히 자신이 없다. (p.179)”라고 적어두었으니 울지 않을 수가! (엉엉 울다가 '파김치'를 준다는 엄마 말에 우리 집에 밥 없다고 밥도 달라는 대답을 하는, 나는 야 '무염치'-라임 보소-)

잘 쓴 에세이는 “나도 그랬어.”를 할 수 있는 것으로 생각한다. 이 책을 읽는 내내 여러 번 “나도, 나도”를 외쳤으니 이 책은 참 잘 쓴 책이다. 스스로를 쳇바퀴에 올려놓고 아프게 했던 시간을 마무리하게 도와준 책이었다. 지금의 못난 나도 언젠가 진주가 될 수 있다고 나 자신을 응원하게 도와준 문장들이었다.