-

-

한 글자 - 소중한 것은 한 글자로 되어 있다

정철 지음, 어진선 그림 / 허밍버드 / 2014년 8월

평점 :

고등학교 때 잠시 카피라이터를 꿈꾼 적이 있었다. 당시 선풍적인 인기를 얻었던 광고가

‘티저 광고’였다. 이전까지는 유명한 연예인이나 스포츠스타가 나오는 광고가 대부분이었다. 보여 줄 듯 보여주지 않고, 말해 줄 듯 말해주지 않는

그 광고가 나중에 알고 보니 ‘티저 광고’였다. 신기하고 재미있었다. 그때는 책도 많이 읽지 않던 시기였고, 지금 고등학생들 보다야 덜하겠지만

수능이 가장 큰 산이었기 때문에 글을 쓴다는 것은 상상도 할 수 없었다. 그렇지만 우연히 본 ‘티저 광고’에 완전히 매료되어 ‘언젠가 저런

광고를 만들어 보고 싶다’라는 생각을 마음 한편에 넣어두고 있었다. 대학에 들어와 전공을 하면서 광고라는 것이 수많은 전문가가 모여 만든

종합예술임을 알게 되었다. 단지 15초, 30초짜리 광고지만 그 안에서 얻으려는 효과는 장편소설이나 장편영화에 못지않다는 것도 알게 되었다.

그만큼 감각적이고 센스가 있어야 광고를 잘 만들 수 있다는 것도. 자세히 알고 보니 광고의 영상을 담당하는 사람이 따로 있고 광고의 글을

담당하는 사람이 따로 있었다. 물론, 모든 과정을 한 사람이 담당하는 경우도 있다. 그때만 해도 나는 글 보다는 영상 쪽에 관심이 많았다. 책을

읽기 시작하면서부터 나는 영상보다는 글에 더 적합하고, 글을 더 좋아하고 재미있어 한다는 것을 알게 되었지만 그 전에는 영상에 관련된 분야만

파고들었다.

영상도 글도 아닌 밥벌이를 하게 되면서 영상과 글, 광고와 카피에서도 멀어지게 되었고

지금은 카파리이터 정철의 책을 보지 않으면 카피라이터의 생생한 글을 제대로 만나지 못하는 일상을 살게 되었다. 하루에도 수많은 광고에 노출되어

살지만 제대로 눈을 멈춘 채 보게 되지는 않으니까. 무한도전 재방송을 보다가 광고가 나오면 바로 다른 채널을 탐색하기 일쑤니까 말이다.

정철은 그의 전작 「나는 개새끼입니다」를 읽으면서 알게 되었다. 제목을 보고 뭐야 이건!

했다. 개님 소님들 다 나와서 힐링이다 뭐다 허접 책들이 넘쳐나는 판에 이젠 제목부터 막나가자는 거구나 싶었다. 목차를 살펴보니 내 첫느낌과는

많이 달랐다. 철저하게 자신을 반성하고 시대를 참회하는 글이었다. 책을 구입해 읽으며 그 생각은 더 확고해 졌다. 이런 책을 쓸 수 있는

카피라이터가 또 있나 싶었다. 단지 정권에 비판적이라고 라디오DJ를 그만두고 출연하던 방송을 그만두어야 했던 시기였다. 국가를 수익모델로 삼아

온갖 짓을 해도 아무런 저항을 할 수 없던 시기였다. 어용학자들을 동원해 이론을 만들고 또 다른 왕, 언론을 이용해 진실인 것처럼 퍼뜨렸다.

모두가 그렇게 살던 때였다. 팟캐스트 들으며 조금의 희망을 엿봤지만 늘 분열하고 지들끼리 잘난 체 하느라 늘 지는 싸움만 하는 이들에게 그

희망을 투사하기가 겁이 났다.

그 책은 솔직하고 겁이 없었다. ‘나는 개새끼입니다.’, ‘당신을 지키지 못한

개새끼입니다.’ 라는 고백이 허위로 느껴지지 않았다.

그래서 그의 신작을 고민 없이 구입했다.

정철의 「한 글자」. 카피라이터가 쓴 글은 티가 난다. 다르다. 어떤 사람들에게는

‘뭐야~ 이런 게 글이야~’ 라고 할 수도 있겠지만 나는 정철의 글이 좋다. 빼곡하게 들어찬 글을 좋아하는 나이지만 정철의 여백이 있는 글도

좋다.

앞표지에 작게 소개된 일러스트 작가 ‘삐뚤어진 선’의 그림도 한 몫 한다. 원래 정철씨가

그림도 그린 줄 알아서 ‘이 사람 뭐야~ 대단한데~!’ 싶었는데, 다행이다. 정철씨가 그림에는 소질이 없나

보다.

제목처럼 책은 한 글자에 대한 단상으로 가득하다. 누구나 쉽게 이해하고

‘아~ 맞다! 나도 이런

생각한 적 있는데!!’

라는 생각이 날 정도로 나와 당신에게 가까운 생각이다. 하지만 그 작은 소리와 지나침도

허투루 내버려두지 않는 것이 카피라이터인 것 같다. 정철의 생각과 손끝을 통해 새롭게 태어난 나와 당신을 지나친 무수한 한 글자들은 새로운

깨달음과 통찰을 제공한다.

쉽게 읽을 수 있는 책이지만 여러 번 읽게 만드는 책이다. 개인적으로는 「나는

개새끼입니다」가 훨씬 좋았지만ㅎㅎ.

몇 개 인상 깊고 조금 더 생각하게 만들었던 한 글자를

추려본다.

지난

4월 태어난 딸아이가 요즘 뒤집기에 푹 빠져 있다. 뒤집기를 하면 그전까지 맹렬하게 하던 팔다리 흔들기나 팔다리 휘젓기를 그만할 줄 알았는데.

이건 뭐, 더 한다. 오전, 오후, 밤, 새벽을 막론하고 흔들고 휘젓는다. 처음엔 이 녀석이 별난 줄 알았다. 그런데 요맘때쯤 아기들이 하는

일반적인 행동이란다. 그런데 요맘때쯤 다른 아기들이 하는 일반적인 것보다는 좀 더 하는 것 같다. 이 책을 읽고 나서 어제 새벽2시쯤 맹렬하게

흔들기와 휘젓기를 하는 딸아이를 물끄러미 내려다보면서 이런 생각을 했다.

“그래. 너는 그렇게

흔들고 휘저으면서 네 존재를 확인하는구나.”

책의 표현대로 이 아이는 간절하게 생(生)을 확인하는구나 싶었다. 오묘하고 거룩하고

성스러웠다. 꼭 이 시간에 깨는 녀석의 고약함에 짜증을 내기 일쑤였는데, 회개하게 되었다. 그렇게 간절함으로 생(生)을 살아갈 것을 기도했다.

나도 그렇고, 내 딸아이도 그렇고.

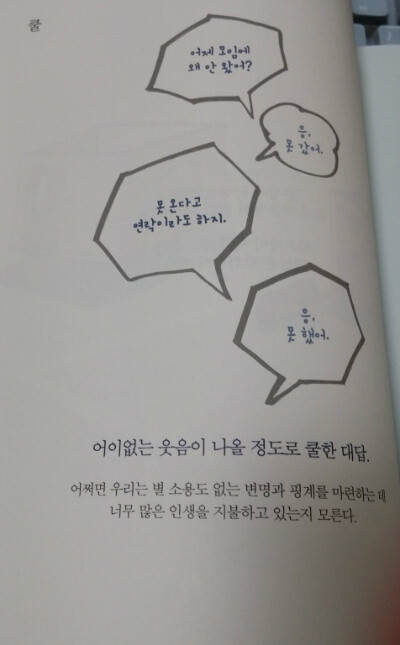

쿨

나는

쿨한 편이라 생각했는데, 아내는 내가 쿨하지 않다고 한다. 쿨하다면 그런 아내의 말에 역정을 내거나 흠칫 째려보지 말아야 하는데, 나는 번번이

실패한다. 그러면 피식 웃으며 아내가 말한다. ‘어이구~ 참~ 쿨하시네~’ 아내 말을 들으면 떡이 나온다고 했나? 떡은 모르겠고 아내 말은 참

맞는 것 같다.

어이없는 웃음이 나올 정도로 쿨한 대답을 들으면 나는 화를 낸다.

“아니! 장난 해? 그걸

말이라고 해?”

라며 붉으락푸르락.

나는 시간에 민감하다. 시간 약속을 어기는 사람은 땡이다. 당연히 나는 시간 약속을

어기지 않는다. 자연재해가 아닌 이상 적어도 10분 전에는 반드시 도착한다. 그러고 나서 쿨~하게 차를 마시거나 가져온 책을 읽거나 주변을

무심히 구경하면 되는데!

나는 출입문을 볼 때가 많다.

“언제와?”

나는 쿨~하지 못하다.

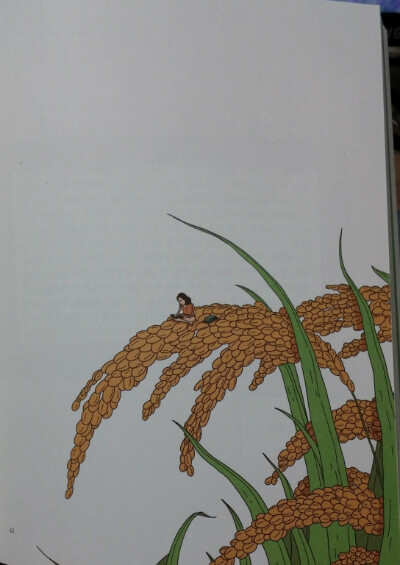

벼

사람은 읽을수록 고개를 숙인다. 는데 나는 고개를 숙이고 있을까? 2011년부터 본격적으로 책을 더 열심히 읽기 시작했다. 2년 연속 1년에 100권 이상

책을 읽었다. 그 때는 내가 고개를 숙이고 다녔었나? 지난 4월에 딸아이가 태어났다. 2년 연속 유지해온 ‘1년에 100권 이상’이라는 기록은

2년에서 끝날 것 같다. 도무지 책을 읽을 시간이 나지 않는다. 딸아이가 태어나기 전에는 책을 읽거나 키보드를 두드리던 시간 전부를 지금은

딸아이를 돌보는 데 사용하고 있다. 그런데 말입니다~ 요즘 가까운 사람들에게 칭찬을 많이 듣는다. “사람 됐다.”라는 칭찬에서부터 “어머~

OO씨는 정말 아내 분을 많이 도와주시네요~”라는 칭찬에 이르기까지.

읽는 것은 책만이 아니었나 보다.

유모차에 누워 있는, 이부자리에 누워 있는, 내 배를 깔고 누워 있는

고 귀엽고도 예쁘고 사랑스럽고도 오묘하고 놀라운 딸아이의 표정 하나, 몸짓 하나, 숨소리

하나하나를 읽느라 온 신경을 곤두세우고 있으면... 저절로 고개가 숙여지나 보다.

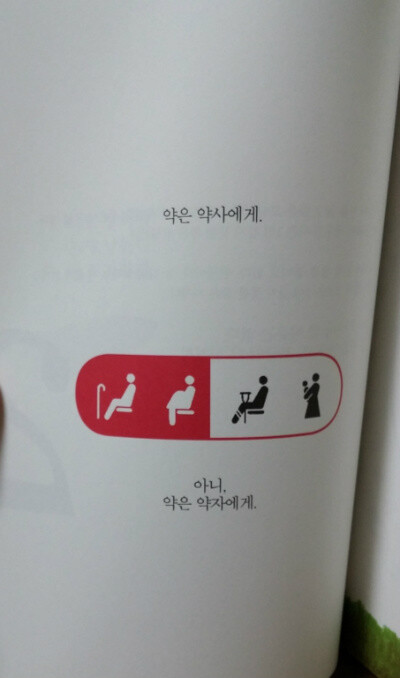

약

세월호 유족의 이야기를 안 할 수가 없다. 강자에게만 하기로 암묵적으로 합의가 된 줄

알았던 조롱과 놀림이 약자에게까지 마수를 뻗치고 있다. 야스다 고이치의 「거리로 나온 넷우익」을 읽으며 ‘이야~ 이건 일베의 10년 후

모습인데!!’라고 생각했었는데, 역시 대한민국인들은 빠르다. 그 책을 읽은 지 딱 1년이 지났는데, 내 생각의 9년을 따라잡아 버렸다. 좋다고

하는 약을 구해줘도 시원찮을 마당에 약자를 향한 조롱과 놀림이 공공연하게 벌어지는 현실이다. 그들의 진짜 노림수는 별 거 아니라고 생각한다.

그들의 세월호 유가족에 대한 조롱이 정치적 노림수가 있어서도 아니고 그냥 ‘유희’라는 사실이다. 이것이 더 심각하다. 별 거 아니라고 생각하면서

하는 조롱이 ‘유희’에 불과하다니. 그런 ‘유희’가 대상이 되는 약자에게는 그 어떤 강자의 폭압보다 더 고통스럽고 참기 힘든 모욕이라는 점을

모르고 있을까? 아니, 차라리 모른다고 생각하고 싶다. 알면서도 그런다면... 정말 ‘재미있으니까!, 다들 주목하니까! 언론에서도 다뤄주니까!’

정도라면... 약은 그들에게 더 필요한 것인지도 모르겠다.

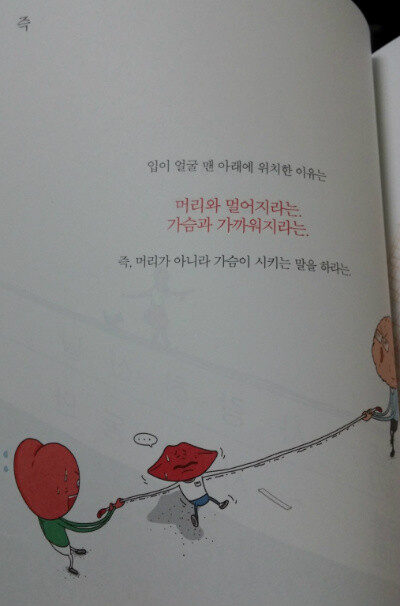

즉

입이

얼굴 맨 아래에 위치한 이유는

머리와 멀어지라는.

가슴과 가까워지라는.

즉, 머리가 아니라 가슴이 시키는 말을 하라는.

가슴이 시키는 말. 어렵다. 드라마나 영화 내지는 노래가사에 등장할 법한 오그라드는

멘트다. 하지만 사실이다. 그래서 어려운 것이다. 지어내고 흉내 내는 것은 어렵지 않다. 진짜 가슴이 시키는 말을 하라고 하니 어려운 것이다.

내키지 않을 수도 있다. 언제 한번 가슴이 시키는 말을 마음껏 해본 적이 없을 수도 있으니까. 혹 있다 하더라도 그게 정확하게 어떤 말이었는지,

누구에게 했는지조차 모를 수도 있으니까. 모두들 그 두께는 다르지만 가면을 쓴 채 살고 있다. 어느 정도 감추고 다른 사람 인양 흉내 내면서.

그게 더 불편하고 귀찮을 것 같지만 익숙해지고 습관이 되면 그렇게 하지 않는 것이 더 괴롭다. 누구에게 내 가슴이 시키는 말을 해야 할지도

모르고, 그것이 어떤 내용인지도 확증할 수 없으니 말이다.

말이라도 시원하게 많이 하는 사람이었으면 좋겠다.

해야 할 말. 일에 필요한 말. 지시하는 말. 험담하는 말. 비판하는 말. 비난하는 말.

말고 다른 말도 많이 하는 사람이었으면 좋겠다. 그런 사람들이 많았으면 좋겠다. 꼭 술자리에서 취기를 의지한 채 꾸역꾸역 뱉어내는 자기가

기억조차 못할 그런 말은 아니었으면 좋겠다. 가슴이 시키는 말.

가장 가까이 있는 사람에게 먼저 해야 할 말.