-

-

체르노빌의 봄 ㅣ 핵없는 세상을 위한 탈핵 만화

엠마뉘엘 르파주 지음, 해바라기 프로젝트 옮김 / 길찾기 / 2013년 3월

평점 :

절판

얼마 전 후쿠시마 원전 주변에 살고 있는 동물들에 대한 다큐멘터리를 봤다. 갑작스런 사고에 가족같이 지내던 사람들이 자신들을 두고 떠났지만 아무런 원망도 질타도 할 수 없었다. 그곳은 이미 사람이 접근하지 않는 죽음의 땅, 저주의 땅이 되었고 사람의 발길이 끊긴 그 곳은 이제는 사람과 함께 지낼 수 없는 동물들의 세상이 되어 있었다.

1986년 체르노빌 원전 사고는 곧 터질 듯 터질 듯 하던 미국과 소련의 냉전을 무너뜨린 굉장히 중요한 사건이 되었고 직접적인 피해자는 물론 아직까지 후유증과 간접적 피해로 고통 받는 사람이 많은 현재 진행형인 사건이다.

후쿠시마는 불과 2년 전에 원전 사고가 일어났지만 이미 죽음의 땅으로 여겨지고 있는데 체르노빌은 30년이 다 되어 간다.

사실 한국과는 워낙 거리가 멀고 ‘체르노빌, 체르노빌’해도 살에 잘 와 닿지 않는다. 후쿠시마만 해도 거리도 가깝고 심정적으로 바로 옆 동네 일로 여겨져 촉각을 곤두세우기도 하고 혹 사건 당시 일본 열도 어딘가에 살았던 사람을 만난다면 마치 후쿠시마에서 사고를 겪은 사람에게 당일 생생한 사건에 대해 듣는 것처럼 감정을 이입해 들을 것이다.

체르노빌 사고는 책과 TV를 통해서 알게 된 오래 전 사고로만 인식되고 있는 것이 사실이다.

이 책 「체르노빌의 봄」을 읽으며 이것이 단지 지리상으로 멀리 떨어져 있고 완전히 다른 문화권에서 살고 있는 나와 같은 사람만 그런 것이 아니라 유럽에 살고 있는 사람에게도 동일하다는 것을 알게 되었다. 그리고 이미 끝난 사건이 아니라 여전히 유효하고 여전히 죽음의 땅, 저주의 땅으로 불리고 있는 곳의 찬란한 비극에 대해서도 간접적으로나마 느껴볼 수 있었다.

1986년에서 시간이 멈추어 버린 체르노빌로 들어가려는 시도는 당사자들을 제외한 다른 모든 사람들이 보기에 무모한 짓이었다. 목숨을 걸어야 하는 일이 될지도 모르고 어떤 위험에 노출될지도 모르는 상황이다. 이 그림책에 등장하는 예술가들은 자신들도 분명히 할 수 있는 일이 있다는 믿음 하나로 죽음의 땅, 저주의 땅으로 들어간다. 무수한 사람들이 체르노빌에서 죽어가고 피해를 입고, 또 무수한 사람들이 조사하고 파헤치고 분석하고 해체한 곳이 체르노빌이다. 하지만 이 예술가들은 엉뚱하게만 들리는 일을 하기 위해 그 곳, 체르노빌로 들어간다.

예술가들을 위한 집.

그곳이 얼마나 위험한지, 얼마나 죽음에 가까운 곳인지 미처 알지 못한 채 열차에 몸을 싣는다. 이 무모하고 용감한 예술가들은 그 곳에 닿는다. 그들의 무모함과 용기는 그 곳의 숲을 직면하는 순간 무너진다.

“갈까요?”

“인상적이군요.”

“그럴 만도. 5∼6마이크로시버트예요. 아주 높군요.”

“파스칼은 측정기 소리에 민감하게 반응했다. 그것만이 오염 정도를 알려주는 정보였으니”

“피터팬에 나오는 악어가 생각나네요.”

“?”

“악어는 후크 선장의 한 쪽 손을 먹고 그 맛에 반해버리죠. 그래서 나머지도 먹으려고 쫓아다니잖아요! 그런데 악어가 불행히도 시계를 같이 삼켜버린 탓에, 가까이 다가갈 때마다 선장은 똑딱-똑딱 소리를 들을 수 있었죠. 후크 선장에겐 그 소리가 죽음의 경고처럼 들렸을 거예요.” (p.97)

이 그림책의 저자이기도 한 르파쥐는 그림을 그렸다. 비닐장갑을 끼고 비닐 신발을 신고 마스크를 하고 가져간 의자에 앉아서. 유일하게 위험한 지역임을 가르쳐주는 방사능 측정기계에 온 몸의 감각을 의지한 채.

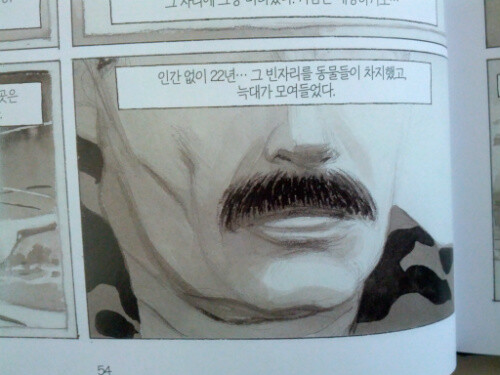

사람이 떠난 자리에 늑대가 자리 잡았다. 그들 예술가들은 그곳으로 들어갔다. 사고 시점에서 시간이 멈춰 버린 도시를 대한다. 금지 구역 그 깊숙한 곳으로 조금씩 조금씩 들어갔다.

책에서 말한 대로 르파쥐는 있는 그대로의 체르노빌의 모습을 그려내고 싶었다고 했다. 더하지도 덜하지도 않은 그대로의 모습을. 그래서 가져간 도구로 자신의 눈에 보이는 그대로를 스케치 했다.

그런데.

금지구역 속으로 깊숙이 들어가면 들어갈수록 멈춰버린 시간에 정신을 놓을 수밖에 없었다.

“무언가 잘못됐다. 나는 체르노빌을 그려오라는 주문을 받았다. 난 이곳의 끔찍함을 보여주기 위해 왔는데, 형형색색의 그림을 그리다니!” (p.117)

“질다스, ‘체르노빌은 아름답다’라고 말할 수 있을까? 나는 그 말에 모순을 느낀다. 하지만 내 그림이 그렇게 보여주고 있다. 거기서 죽음을 느낄 수 있는가? 전혀……. 그런 것들을 그려오라고 사람들이 나를 보낸 게 아니다!” (p.129)

시간이 멈춰 버린 그곳은 분명 아름다웠기 때문이다. 무채색의 스케치 도구만으로는 표현할 수 없는 경이로운 자연의 복원에 넋을 놓았다. 저자의 표현대로 시간의 끝을 놓은 채 그곳에 완전히 붙들려 버렸다.

여전히 사고의 잔재가 흉측하게 널려 있기도 하고 사람의 흔적은 찾아보기 힘들지만 오히려 멈춰 진 시간 속에서 체르노빌은 스스로 살아나고 있었다. 방사능 측정기에서 가리키는 방사능 수치와는 벌개의 세상이 존재하고 있었다.

이미 예술가들의 집을 스스로 만들어 열어놓고 있었다.

“내가 본 것은 진정 무엇일까? 난 생각지도 못했던 전혀 다른 것을 보았다……. 그리고 그것들은 저항할 수 없을 정도로 나를 끌어당겼다.” (p.130)

그리고 저자를 진심으로 감동시킨 것은 삶이었다. 체르노빌에서 살고 있는 사람들의 삶. 사고 이전의 풍요롭고 활기 넘치는 역동적인 삶은 분명 아니었지만 오히려 죽음과 저주와 맞닿아 있어서 욕심 없고 꾸밈없는 그들의 진솔한 삶에 감동한 것이다. 그 사람들의 삶과 마주하지 않은 이들은 멀리서 손가락질 한다. 가까이 가지 않는다. 전염병을 옮기는 숙주처럼 대하기도 한다. 그들은 누구보다 불쌍하고 가련한 피해자들일 뿐인데 말이다.

저자를 포함한 예술가들은 오히려 체르노빌의 깊숙한 그들의 삶 속에서 위로를 받고 위안을 받는다. 애써 그들이 뭘 만들고 바꾸어 보려는 노력과 시도가 얼마나 무의미한 것인지 깨닫게 된다.

체르노빌……. 그곳은 여전히 죽음의 땅이고 저주의 땅이지만, 그곳에는 여전히 삶이 이어지고 있고 그들의 삶을 마주해보지 않는 이상 그들을 판단할 수 없다. 판단해서도 안 된다.

1986년 이후로 여전히 고통 받고 있는 모든 체르노빌 사고의 피해자들에게 진심으로 위로를 전한다. 더불어 후쿠시마의 피해자들에게도 같은 마음을 전한다.

지금보다 더 따뜻한 바람이 불면 곧 벚꽃이 지고 완연한 봄이 온다. 체르노빌에도 후쿠시마에도 여전히 찬란한 봄이 도래하기를 기도한다.