-

-

예술가의 작업실 - 물질과 연장 그리고 작가의 영혼이 뒹구는 창조의 방

박영택 지음 / 휴먼아트 / 2012년 1월

평점 :

절판

대학시절 동양화를 전공하는 친구를 만나러 학교에 있는 작업실을 찾아간 적이 있었다. 치기어린 청춘남학생들에게 미대란 청순하고 가련한 생머리에다 여리고 새하얀 손가락에 살짝 들려진 붓, 자태마저 영롱하게 의자에 앉아 캔버스를 응시하고 있는 맑고 커다란 눈. 같은 것이었다.

(책에 소개된 작가 홍명희의 작업실보다 수십 배는 더욱 더러웠다)

그러나, 처음 찾아간 미술 작업실은 한마디로 난장판이었다. 친구의 전공이 동양화라 온통 검은 색일 거라 생각했는데 온갖 색깔의 물감과 덕지덕지 뒹굴어져 정말 더러웠다. 청순하고 가련한 생머리 여자 미대생은 모두 어디가버렸는지 꾀죄죄한 외모에 기름에 폭 빠진 듯 한 머리와 지상에 존재하지 않을 것 같은 혐오스러운 색깔로 뒤덮인 작업용 앞치마를 두른 모습에 경악을 금치 못했다.

기대가 크면 실망도 큰 법. 이후로 그 친구의 작업실에는 단 한 번도 찾아가지 않았다.

물론 이 책 「예술가의 작업실」은 자신의 분야에서 어느 정도 경지에 오른 작가들의 작업실을 찾아간 것이 때문에 대학 전공학생들이 열댓명 모여 함께 작업하는 작업실과는 차원이 다르다.

하지만 어찌 되었건 그때의 큰 실망이 내가 더욱 미술 분야의 문외한이 되는데 한몫 했다고 본다.

“그 가운데서 작업실 풍경이 인상적이었고, 엄청난 작업량, 뛰어난 작품성을 지녔다고 생각되는 작가로 한정했다.” (p.293)

“안창홍은 최근 몇 년 동안 쉼 없이 엄습하는 현실에 대한 절망감과 어찌 할 수 없는 무기력함에 대해 자신을 책망하고 괴롭혔다고 한다. 그래서 최악의 컨디션을 견디며 오직 작업에만 매달렸다고 한다. 그것만이 바깥세상을 잊을 수 있는 유일한 방법이었던 것이다.” (p.58)

예술가에게 작업실은 가장 큰 노력을 담고 마음을 쏟아내는 장소일 것이다. 작가 안창홍이 현실에 대한 절망과 무기력을 쉼 없는 작업으로 견딘 것처럼 그들만의 피난처이자 비밀통로인 것이다.

그곳을 들여다본다는 것이 재미있었다.

미술 분야에 관해 문외한이던 내게 미술평론가이자 전시기획자인 박영택씨의 친절한 소개는 예술가의 사적 공간을 들여다본다는 관음증 비슷한 시시껄렁한 호기심을 자극했다. 또한 수많은 작가들 중 엄선한 12명의 작가와 그들의 작품 일부를 만날 수 있다는 것도 내겐 큰 호사다.

12명의 작가들 중 나는 대구에 작업실을 둔 작가 최병소씨가 가장 인상 깊었다.

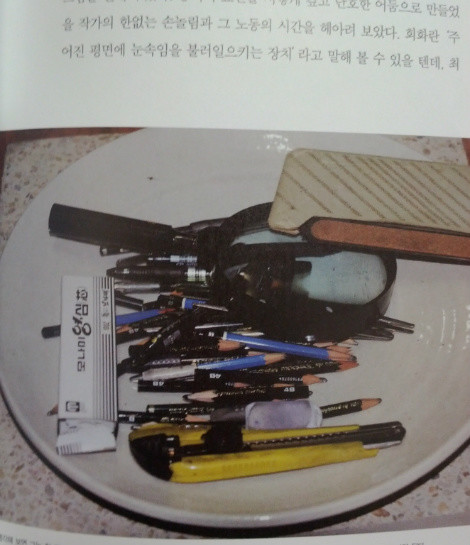

신문지에 모나미 검정색 볼펜으로 사선으로 긋고 그 위에 4B연필로 덧칠하고 또 그 위에 볼펜으로 긋고 연필로 덧칠하는 과정을 하는 작업이다.

단번에 ‘이게 뭐야~!’라는 말이 튀어나왔다.

캔버스에 점하나를 찍던지 선 하나를 긋던지 아니면 아무것도 그리거나 하지 않고 제목만 ‘무제’로 써 놓은 작품을 보면 평소에도 육두문자를 날려대던 나이기에 최병소씨의 작품 또한 그런 것이 아닌가 싶었다.

그런데 그는 좀 달랐다. 출발점이 달랐다는 것이다.

“당시 언론은 억압된 침묵으로 일관했고 미술계 역시 현실을 외면하고 있었다. 이때 그는 흡사 난폭한 검열을 흉내 내듯 거세게 신문을 지워 나갔다.” (p..119)

“아무것도 그리지 않고 표현한 것도 아닌, 그래서 작가의 조형 의지란 것을 도저히 찾아볼 수 없는 그런 기이한 화면이었지만, 오히려 그 침묵이 더 큰 울림을 주었다.” (p.118)

70년대 독재정권하의 어두움을 몸으로 견디며 체득한 행위인 것이었다. 작가는 자신의 몸으로 살아낸 행위를 작품에 그대로 투영할 때 비로소 진정성을 담보할 수 있다고 생각한다. 화려하지도 뭔가 많은 말을 하지도 않지만 주고자 하는 메시지는 강렬하다.

더군다나 내가 살고 있는 대구에서 이런 작가가 있다는 것도 새삼 반갑다

침묵으로 더 큰 울림을 줄 수 있다는 것은 쉬운 일이 아니기 때문에 작가가 수많은 모나미 볼펜과 수많은 4B연필과 수많은 신문지를 몸으로 눌러내며 담아냈을 작업의 고됨이 그대로 느껴진다.

‘작가’, ‘예술가’ 라 하면 뭔가 우리들 일반인과는 동떨어진 별나고 특이한 사람으로 인식 된다. 하지만 그들 또한 작업실 대여료나 창작활동을 하기 위한 수단으로 밥벌이 직업을 가져야 하는 현실의 문제를 공감하고 있다는 사실이 반가웠다. 저자가 줄곧 얘기하는 것처럼 그들의 예술 활동 또한 노동활동에 다름 아니다. 밥벌이가 시원찮으면 예술 활동 또한 시원찮다. 동전의 양면처럼 떨어질 수 없는 현실적 한계이다.

그래서 책에 소개된 작가들의 작업실과 삶이 조금은 애틋하고 살갑게 다가온 듯하다.

“회화란 일정한 평면에 환영을 주는 행위이다. 외부 세계의 사실적 재현 내지는 눈속임을 불러일으키는 장치이다. 그것은 불가피하게 표면 위에서 일어나는 사건이다.” (p.278)

회화에 대한 저자의 인식이 깊다. 다행히 독자들이 이해하기 쉬울 만큼 평이하게 글을 써내는 능력이 있다. 표면이 주는 2차원과 입체가 주는 3차원의 촉각적 상이함을 글로 표현해 내는 재주가 있다.

“우리는 살기 위해 소모하고 표현하기 위해 억압하고 희생한다. 페인팅은 결국 주어진 캔버스 표면을 잠식해 들어가는 일이다. 조각은 물질을 제거하고 변질시키고 상실시킨다. 사진은 대상을 납작한 인화지 안으로 불러들여 부동의 것으로 응결시킴으로써 본래의 상황을 희생시킨다.” (p.288)

살기 위해 갖은 애를 쓰지만 생각대로 되지는 않는다. 그래서 지치고 고되지만 꾸역꾸역 견뎌 몸으로 살아내는 것이 인생이다. 캔버스의 표면을 잠식하는 페인팅처럼 내 삶을 갉아먹는 시간을 오롯이 몸으로 받아내는 것이다. 때론 아프고 견디기 힘들만큼 슬프지만 예술가의 창조적인 작업처럼 하루하루를 만들어내야 한다. 그래야 그나마 살아갈 가치 한 줌이라도 발견할 수 있기 때문이다.

무거워진 머리로 예술가의 작업실 문을 닫는다.