-

-

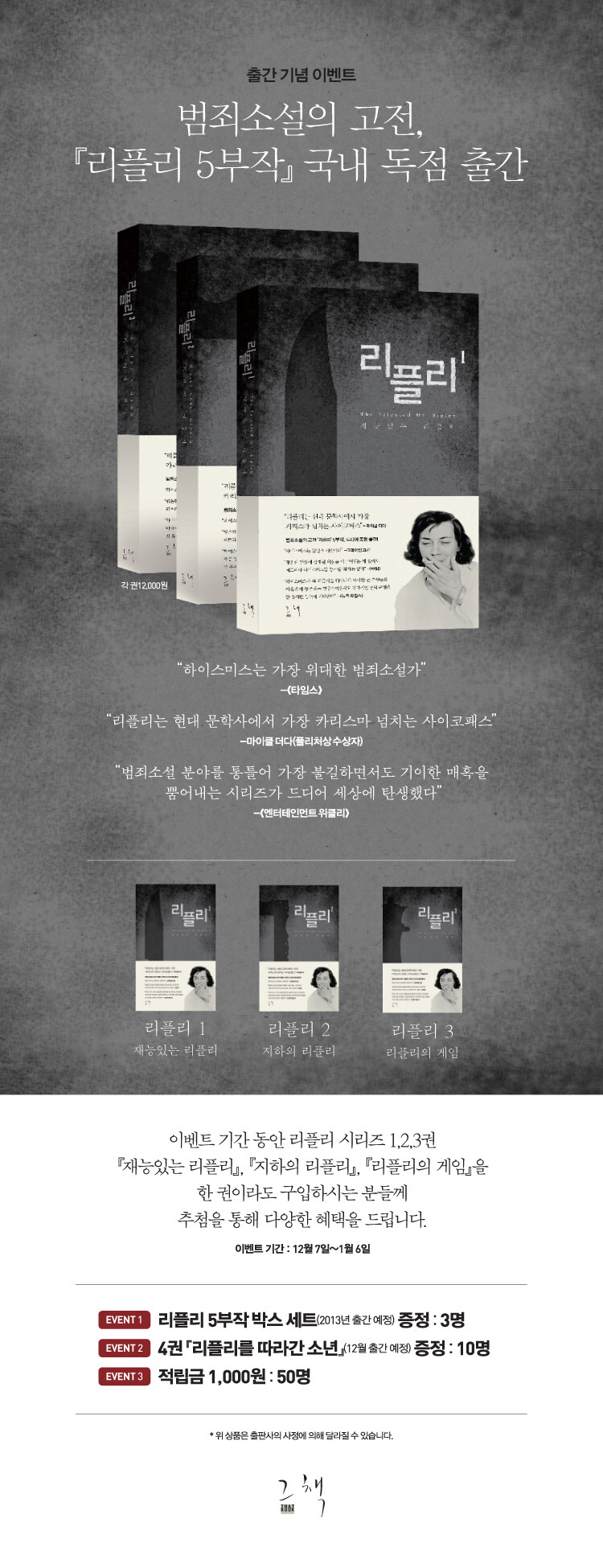

리플리 1 : 재능있는 리플리 ㅣ 리플리 1

퍼트리샤 하이스미스 지음, 홍성영 옮김 / 그책 / 2012년 11월

평점 :

구판절판

리플리 시리즈의 전체가 드디어 번역 출간 되는군요. 1권부터 5권까지 다 출간된 것은 아니고 우선 1-3권만 나왔습니다.

1권 <재능 있는 리플리> 2권 <지하의 리플리> 3권 <리플리의 게임>까지가 일단 나온 것이죠.

<리플리를 쫓는 소년> <리플리 언더 워터>라는 제목을 갖고 있는 4권과 5권은 내년에 출간 예정이라고 합니다.

출간 기념 이벤트도 하네요.

시리즈의 첫편인 <재능 있는 리플리(The Talented Mr. Repley)>(1955)는 그 명성에도 불구하고, 지금까지 동서문화사(네. '바로 그' 출판사입니다. 자세한 설명은 생략합니다...)에서 나온 <태양은 가득히>로만 읽을 수 있었죠.

그 한참 전에도 다른 출판사에서 <태양은 가득히>라는 같은 제목으로 출간이 되기도 했었습니다.

이 <태양은 가득히>라는 제목은 <리플리>를 원작으로 삼은 프랑스 영화(르네 클레망 감독, 1960)의 제목을 따른 것이지요.

영화의 주인공 알랭 들롱의 영향력을 감안하면, 한국에서 <리플리>는 일종의 '영화 소설'로 읽혀온 셈입니다.

1999년 앤소니 밍겔라 감독의 <재능 있는 리플리>가 개봉하면서 <리플리>는 원래의 제목을, 그리고 하이스미스라는 걸출한 작가의 소설이라는 원래의 자리를 되찾은 셈이지만, 영화의 인기에도 불구하고(크게 흥행을 했는지는 잘 모르겠습니다) 새로운 번역본이 출간이 되지 않아 국내 추리소설 팬들(혹은 하이스미스 팬들)의 갈증은 해소되지 못했습니다.

민음사에서 하이스미스 단편선을 내놓으면서 가뭄에 단비 역할을 했습니다만, <리플리> 시리즈가 빠진 하이스미스는 앙꼬 없는 찐빵...

열혈 추리팬들로서는 영어 공부를 열심히 할 조건이 마련된 셈이었던 것... (뭐 저는 그정도 열혈 팬은 아니었습니다)

리플리 시리즈의 각 권 출간 년도는 다음과 같습니다.

<재능 있는 리플리> 1955

<지하의 리플리> 1970

<리플리의 게임> 1974

<리플리를 쫓는 소년> 1980

<리플리 언더 워터> 1991

대략 40여 년에 걸쳐 집필된 시리즈인 셈입니다.

시리즈가 연속적으로 나온 것이 아니고 각 권 마다 상당한 시간적 간격을 두고 출간됐다는 사실,

특히 1편이 출간되고 15년이나 지나서야 비로소 2편이 출간된 것이 눈에 띄네요.

여기서 한 가지 추정해보게 되는 것은 애초에 하이스미스는 리플리를 시리즈물로 만들 생각이 없었는데,

리플리라는 캐릭터의 인기와 매력이 워낙 높아 2편을 내게 된 것이 아닌가.

다른 작품들도 (4년, 6년, 11년이란 시간적 격차로 미루어 볼 때) 마찬가지 상황에서 쓰여진 것이 아닌가.

이렇게 본다면 작가가 캐릭터를 창조하고 장악한 게 아니라 그 반대인 셈입니다.

작가가 창조해낸 캐릭터가 그 인기와 매력을 무기로 작가를 장악하고 글쓰기를 계속하도록 추동한 경우랄까요.

이렇게 살아 움직이는, 그 자신의 생명력을 지니고 있는 캐릭터를 창조하는 건 모든 작가들의 꿈일 겁니다.

그는 물건 갖기를 좋아했다. 많은 물건을 갖는 게 아니고, 자신이 가지고 싶어 했던 물건 중 오랜 시간에 걸쳐 고른 물건을 특히 좋아했다. 그런 물건을 가지고 있으면 자존심이 길러진다. 문제는 겉모양이 아니고 품질이며, 그 품질을 소중히 사랑하는 마음이었다.

물건을 가지고 있으면 그는 자기가 존재한다는 사실이 자각되고, 존재한다는 것이 기쁨이 되었다. 다만 톰에게 기쁨을 준다는 것뿐이었으나 그것으로 충분했다. 그는 존재하고 있다. 세상에는 비록 돈이 있어도 자기가 어떻게 존재해야 할 것인가를 아는 사람은 별로 없다. 그들에게는 돈이 필요 없다. 그들에게 필요한 것은 종류는 알 수 없지만 보증이다.

(<태양은 가득히>, 동서문화사, 313-4)

제가 개인적으로 번역 비교를 해보고 싶은 대목은 위의 대목입니다. 소설을 읽을 때 '베스트 컷'으로 꼽은 대목이기도 하지요.

(에리히 프롬의 스테디 셀러) <소유냐, 존재냐>가 떠오르는 대목이기도 합니다.

어떤 물건을 가지고 있다는 것, 그 사실에 대한 자각, 즉 소유/소유에 대한 자각이 존재를 보증해준다는 것인데, 이만큼 현대 소비자본주의 사회에서 주체의 존재방식을 잘 표현한 대목도 없다는 생각입니다. 그렇다고 해서 소비주체의 존재 방식을 부정적으로만 보고 있지도 않습니다. 소비(그리고 소비를 통해 얻게 되는 물건/사물)는 존재를 보증해줄 뿐더러 존재를 풍요롭게(기쁘게, 충만하게) 해주기도 합니다. 오랜 시간에 걸쳐 물건을 고르는 것, 물건의 겉모양이 아니라 그 품질을 사랑하는 것은 자존심(자존감)을 길러준다는 것이지요. 무분별한 소비가 아니라 스마트한 소비, 감성이 스민 소비인 셈입니다. 저 개인적으로는 굉장히 공감이 가는 대목이었습니다.

에리히 프롬은 (<소유냐, 존재냐>라는 제목에서 드러나듯) 소유와 존재를 양자택일의 문제로 보고 있는데, 사실 소유와 존재는 서로 분리불가능하게 얽혀 있는 것이기도 하다는 점을 위의 인용 대목은 말해줍니다. 물론 그렇다고 해서 톰의 생각이 절대적으로 옳다라고는 말할 수 없겠지요. 톰의 욕망과 환상, 그리고 '돈을 쓸 줄 모르는 사람' '소비를 존재와 연결시킬 줄 모르는 사람'을 자신과 구분하는 톰의 이분법은 결국 범죄로 이어지고, 자기 기만과 정체성의 혼란/분열로 이어지니까요. 디키를 똑같이 흉내 내는 톰은 디키일까요 톰일까요.

톰은 타인으로 위장하는 데 있어서 가장 중요한 점이, 위장하려고 하는 인물의 분위기와 기질을 먼저 익히는 일과 그 분위기와 기질에 어울리는 얼굴 표정을 수반해 나가는 일이라고 생각했다. 그 밖의 일은 자연스럽게 그것에 맞추어 나가면 된다. (169)

톰은 고독감은 느꼈어도 쓸쓸하다고 생각하지는 않았다. [...] 전 세계가 그의 청중이 되어 그를 주목하고 있다는 느낌이었다. 그 느낌 때문에 그는 무척 긴장을 하고 있었다. 그것은 만에 하나라도 실수를 하거나 잘못을 저지르면 파멸이기 때문이었다. 그러면서도 그는 절대로 실수를 하지 않을 자신이 있었다. 그렇기 때문에 자기에게는 독특하고 순수한 분위기가 있다고 느꼈다. 그것은 명배우가 무대에서 중요한 역을 연기할 때 갖는, '지금 자기가 하고 있는 역은, 다른 누가 하더라도 이 이상 멋지게 연기할 수 없다'는 확신과 같았다. (175-6)

리플리는 마치 게임을 하듯, 무대 위에서 연기를 하듯 디키를 연기하고 거기에서 희열을 느낍니다. 그는 자신이 완벽히 통제할 수 있는 또 다른 자아를 만들어냅니다. 그리고 바로 그 사실(완벽히 통제할 수 있다는 사실)에서 삶의 에너지와 자부심을 길어올립니다. 언제 들킬지 모르는 위험한 게임이기에 그의 스물네 시간은 언제나 긴장감으로 가득할 수밖에 없지만, 그런 긴장감 자체가 에너지로 작용하며, 리플리에게 무한한 즐거움을 안겨줍니다.

리플리는 두 개의 정체성을 능수능란하게 오가야 하며 각각의 정체성과 각각이 놓인 상황을 완벽히 통제해야 합니다. 그는 1인 2역을 담당하는 배우이자 총감독이 되어야 합니다. 감독이 주연 배우를 맡는 경우가 간혹 있는 것으로 미루어 어렵지만 불가능하지는 않은 일이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 이건 영화가 아니라 현실입니다. 리플리 본인을 제외하고는 누구도 이 상황이 리플리에 의해 연출된 것임을 알지 못합니다. 즉 누구도 리플리의 의도를 알지 못하며, 도움을 주지 않습니다. 마치 스탭과 조연배우들의 도움 없이 혼자 영화를 만드는 것과 비슷합니다. 이렇게 보면 리플리가 벌인 일은 단 한 사람의 연기력과 연출력으로 세계 전체와 맞서는 일, 세계 전체를 기만하는 일인 셈입니다. 그럼으로써 그는 자신의 운명에, 그리고 그 운명을 결정한 신에게 도전합니다. 무척 어려운 일이지만, 정확한 계산과 연기, 그리고 '상상'에 능한 리플리는 아슬아슬하게 이 모든 일을 해냅니다. 결국 그는 디키가 되는 데 성공하고, 그 연후에는 디키가 가진 것만 고스란히 빼먹고 다시 자기 자신으로 돌아오는 데 성공합니다. 돈만 많고 쓸 줄 모르는 무분별한 소비자를 죽이고 돈만 빼앗아 (본인이 염원해마지 않았던) 스마트한 소비자로서 살아갈 수 있는 기반을 확보한 셈입니다.

그렇다면 이후에 리플리는 어떻게 되는 것일까요. 이점이 궁금했었는데, 이제 시리즈 전체가 출간이 되니 곧 그 궁금증을 풀 수 있겠지요. 일단은 1권과 2권부터 읽어봐야겠습니다.