-

-

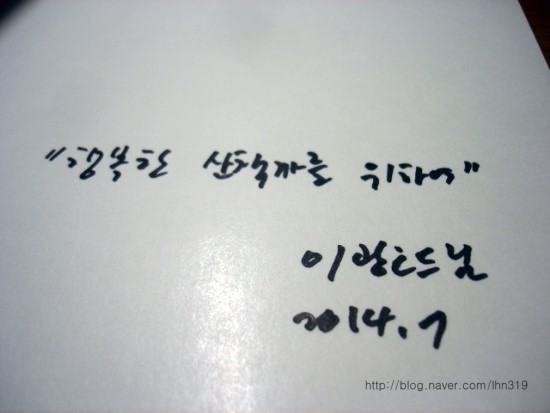

지나치게 산문적인 거리 - 용산 ㅣ 걸어본다 1

이광호 지음 / 난다 / 2014년 6월

평점 :

산책자가 되어

용산을 돌아보다.

김탁환 작가의

소설 '서러워라, 잊혀진다는

것은' 제목처럼 우리가 살고 있는 시간과 공간을 자꾸 잃어만간다. 점점 더 발전된 서울의 모습을 바라보는 것도 좋지만 몇 십년 전, 몇 백년

전의 발자취를 더듬는 노력없이 우리는 깨고 부수고, 다시 짓기를 반복하며 도시를 깃는 것 같아 과거와 현재 미래를 동시에 내다 볼 수 없음을

한탄하기도 하는데 어느 한 산책자가 서울의 많은 지역 중 한 곳을 돌아보며 우리의 지나간 시간들을 들춰보고 그곳을 돌아보며 기록한 책이 바로

<지나치게 산문적인 거리>다. 서울의 많은 지역 중 그가 택한 곳은 바로 '용산'이다.

종로에 갈 때면 어김없이 지나치는

곳이 바로 '용산'이다. 용산은 나에게 멀지도 가깝지도 않으나 종착지에 머물러 있기 보다는 간이역처럼 잠시 머물렀다 가거나 버스를 타고 차창밖에

보이는 풍경을 스쳐지나가는 정도의공간이었다. 현재는 아무런 대척점이 없지만 기억을 더듬어 보면 처음 아빠손에 이끌려 간 곳이 '용산

전자상가'였고 나는 처음이자 마지막으로 '워크맨'을 손에 넣었던 기억이 난다. 용산 전자상가에 가기 위해 아빠 손을 잡고 버스를 타고 간 그곳은

사람들이 많이 드나들어 혼잡한 곳이었고, 거리에는 유흥가, 식당가들이 많아 아빠 손을 꼬옥 붙잡아야 했다. 많은 언니들이? 의자에 앉거나 거리에

서서 호객 행위를 했던 기억도 어렴풋이 남는다.

그 후 시간은 다시 거슬러

고등학교 때로 흘러간다. 삼성동 메가박스에서 수 많은 영화를 봤지만 용산 CGV가 생기면서 아지트가 용산으로 바뀌어 일주일에 몇 번씩 친구들과

함께 조조영화를 보러가며 용산에 발을 디뎠던 것 같다. 다시 시간이 흘러 이제는 갈 이유가 없어 그냥 지나는 곳이 되었다. 어쩌면 다시 갈 일이

생기겠지만 용산에 대한 특색이 두드러지게 느껴지지 않았던 나에게 이광호 문학 비평가의 글은 '용산'이 보인 색깔 중에 가장 작은 색채만 느꼈을

뿐 과거의 시간에 있어 이 곳이 어떠했는지를 알려주는 지침서와 같았다.

어떤 장소는 기억 너머에 있고,

어떤 장소는 기억 이전에 있다. - p.10

서울이라는 도시에 대해 이상하게

생각하는 것 중의 하나는 먼 과거의 것들을 보존하려는 당위와 노력에 비해 가까운 과거인 근대의 기억들은 잊으려 한다는 것이다. '민족 이야기'에

대한 동경과 '식민지 근대'에 대한 불편함이 이런 자발적인 망각을 낳게 햇을 것이나, 서울 중심부의 거대한 땅에 아직도 외국 군대가 주둔하고

있는 엄연한 사실은 그 망각의 이유가 동시대적인 요인을 갖고 있을 짐작하게 한다. 용산은 애써 지우고 싶은 식민과 이식의 역사와 모욕과 단절의

시산이 폭력적인 개발을 호출하는 기이한 장소이다. 불균등한 시간들이 어지럽게 교차하면서 일상적 우울과 권태와 뒤섞일 때, 용산의 '과도한

산문성'이 만들어진다. -p.11

참혹한 기억이 생생해서 아침햇살이

지옥처럼 느껴질 때도 있지만, 황홀했던 시간의 세부조차 기억하지 못하고 늙어가는 것이 문득 두려워질 것이다. 기억은 나의 시간에서 빠져나와 너의

미래로 흘러간다. - p.15

처음 이 책을 읽을 때는 뭉툭뭉툭

튀어나오는 '지나치게' 산문적인 모습에 흠칫했고, 선명하고 반짝이는 광택이 돋는 풍경이 아닌 세피아 느낌의 사진이 답답하게 느껴졌다. 그러나

다시 읽고, 또 읽고나니 저자의 글귀가 눈에 들어오고, 사진이 눈에 들어왔다. 이 책은 그가 말했듯이 친절한 여행 안내서가 아니다. 소설도,

수필도 아닌 한 명의 산책자가 용산을 둘러보면서 느꼈던 느낌이나 현재와 과거의 이야기를 담은 책이다. 이 도시의 미래는 앞으로 어떻게 될지

모르겠지만 이 도시가 지나왔던 시간을 돌이켜 보건대 시간이 흘러도 지금의 상황과 별반 다르지 않을 것 같다.

내가 알고 있던 시간 속에서

용산은 낯설지 않았지만 그가 이야기하는 공간은 내 기억 속의 이전이었고 그 시간 속에 도시 계획은 이루어져 지금까지 구획이 나뉘어 저마다의

색깔을 갖는다. 효창공원, 청파동, 후커힐, 남일당 터에 대한 이야기는 내 기억 속에는 없었던 일이었지만 그가 언급한 이 곳의 유래와 시간의

망각은 생채기가 날만큼 가슴이 아팠다. 도시마다 저변적으로 발전에 발전을 이룩하고 있지만 그가 콕 찝은 '용산'의 모습은 너무나 쉽게 망각을

하는 우리의 현주소가 그대로 그려진 지도 같아 얼굴이 화끈거렸다.

무릇 용산 뿐만 아닐 것이다.

저자의 글 속에서 뿜어져 나오는 그의 회한과 용산의 뒷골목 풍경은 우리의 지나간 시간들을 깨운다. 누군가 잊혀지는 것은 영원히 시간 속에

수장되어 암연 속으로 빠져 드는 것이지만 누군가가 자신을 기억해주고 돌아봐준다면 그 시간의 역사는 잊혀지지 않는 게 아닐까. 저자의 발걸음처럼

세밀하고 통찰력있는 그의 글은 용산이라는 공간의 과거와 현재 뿐만 아니라 우리의 근현대사를 관통한다. 발걸음을 통해 좋은 공기, 좋은 풍경을

마주하는 것도 좋은 일이지만 이처럼 글을 통해 산책하는 기쁨 또한 즐거운 일이다. 이번엔 눈걸음으로 그의 발걸음을 쫓았지만 다음엔 꼭 진짜

산책을 통해 '용산'을 둘러보고 싶다.