-

-

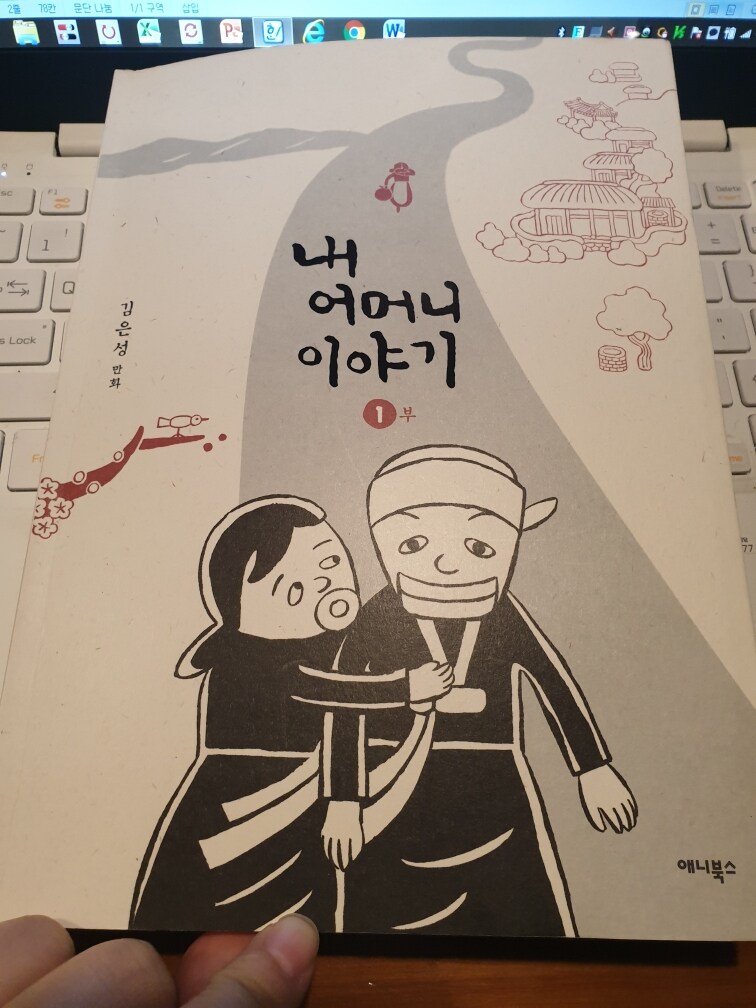

내 어머니 이야기 1

김은성 지음 / 애니북스 / 2019년 1월

평점 :

구판절판

검은색 판화로 그려진 만화가 왜 이렇게 아름답고 눈물이 나는 걸까? 아마 작가의 엄마와 그 엄마의 엄마 목소리가 한 번도 들어보지 못한 함경도 북청 사투리에 담겨 전해졌기 때문인가 보다. 80대 엄마의 이야기를 40대 딸인 작가가 10년 걸쳐 만화로 만들어냈다니 그 자체가 위대한 역사가 된다. 이제 작가의 엄마는 90대가 되었고, 이야기를 끌어낸 작가는 50대가 되었겠지. 호호할머니가 된 엄마도 아기였고, 부끄럼 많은 소녀였던 적이 있었다는 것을 우리는 자주 잊어버리곤 한다.

새집에 다시 고양이가 살기 시작한 것처럼 엄마와 나도 다시 힘을 내서 살아보기로 했다. 이제 엄마는 엄마 일, 나는 내 일을 하면 된다. 엄마는 1927년생으로 팔십 년의 삶을 되짚어보고 있고, 나는 그런 엄마를 만화로 그리기 시작했다. 엄마의 고향은 물장수로 유명한 함경남도 북청이다. 38.p

불과 100여 년 전만 해도 어른들은 아이들을 아주 많이 낳았다. 우리 부모님의 형제도 양쪽 모두 8남매이다. 삼촌, 고모, 이모가 골고루 있다. 우리 엄마는 나를 포함해서 네 명의 딸을 낳았다. 장남인 아빠와 큰딸이었던 엄마 때문에 어렸을 때부터 우리 집은 지방에서 올라온 친척들이 머물다 떠나갔다. 가깝고 길게는 삼촌들과 이모들, 멀고 짧게는 아빠의 사돈의 팔촌의 동생 등등 까지 말이다. 우리의 할머니들과 엄마들은 이 많은 아이들에게 어떻게 사랑을 나누어 주었을까. 어렸을 때는 우리 가족만 오붓하게 사는 것이 소원이었는데, 어느 덧 시집 간 언니들과 돌아가신 아빠를 빼고 엄마와 나, 동생, 이렇게 세 식구만 남게 되었다.

이제 나와 우리 엄마도 작가가 이야기를 시작한 때와 같이 80대와 40대가 되었다. 그러고 보니 내가 아주 어렸을 적, 천안이 고향이었던 외갓집 식구들과 전주가 고향인 친가 쪽 삼촌들이 우리 집에서 천안 북일고와 군산상고의 고교야구를 보며 싸우던 모습이 떠올랐다. 둘째 언니 출생신고가 다르게 되어 있어 학교 들어갈 때, 아빠가 동사무소 직원들에게 얼마를 주고 칼로 긁어 고쳤다는 것과 월남전에 가 있는 셋째 외삼촌에게 또 입영통지서가 나왔다는 엄마 얘기는 항상 쌍으로 등장했다. 나이가 들어 좋은 점은 어른들의 이야기에 자연스럽게 낄 수 있다는 것이다. 누군가 노인 한 사람이 죽으면 도서관 하나가 사라진 것과 같다고 했지만, 도서관은 너무 작다. 하나의 세상이 사라진 것이라고 나는 생각한다.

만화 곳곳에서 웃음과 눈물이 나지만 내 마음속에 깊은 감동을 준 곳을 꼽으라면 세 장면을 들 수 있다. 제일 먼저 대마씨를 갈아서 만든 국수를 먹고 온 가족이 두둥실 떠오른 장면이다. 부모님과 놋새, 숙자, 소, 강아지, 삽과 죽부인까지 모든 것이 하늘 높이 둥실 떠서 웃고 있다.

아! 냉국이 있다! 촌에서는 삼을 키우잖아. 삼씨가 맺히도록 뒀다가 그걸 베어 도리깨질을 해. 그러면 삼씨가 녹두알만한 기 나오거덩. 그걸 볶아서 디딜방아로 찧어. 그걸 첼루 치면 가루가 나와. 그 삼가루를 새암물 질어온 디다 옇고, 외(오이)를 썰어 옇고 소금 간을 해서 냉국을 풀어. 그걸 먹으면 속이 이상하게 시원해. 삼씨라는 기 먹어서는 아이 될 물건이야. 그걸 먹고 나면 심이 나고, 속이 편안하고 화다분한 기 기분이 얼매나 좋은지 몰라. 123.p

이 장면을 읽으며 혼자 깔깔 거리며 웃었다. ‘삼씨라는 기 먹어서는 아이 될 물건이야.’ 정확한 말이다. 가난하고 힘든 그 당시 삶에서 한 번 웃고 넘어갈 수 있는 해프닝이었지만, 먹거리가 부족한 그때, 모든 것이 음식이 되었구나 하고 생각했다.

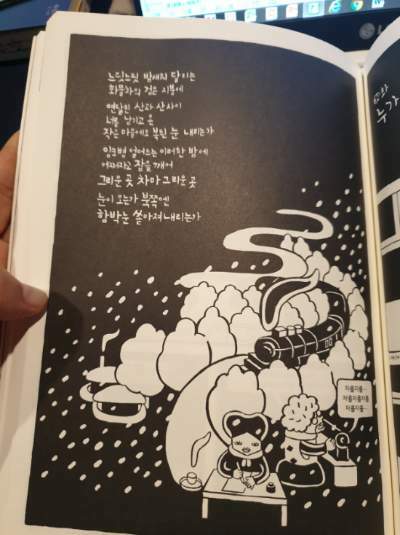

그리고 일제 강점기 너무나 힘든 삶을 살아야 했던 우리 민족의 아픔을 노래한 시인 이용악의 <<그리움>>이란 시와 함께 눈이 내리고 기차가 달리는 장면이다. 그 기차가 달리게 하기 위해 얼마나 많은 이 땅의 사람들이 혹독한 노동에 시달렸을까.

느릿느릿 밤새워 달리는/ 화물차의 검은 지붕에//

연달린 산과 산 사이/ 너를 남기고 온/ 작은 마을에도 복된 눈 내리는 가//

잉크병 얼어드는 이러한 밤에/ 어쩌자고 잠을 깨어//

그리운 곳 차마 그리운 곳//

눈이 오는가 북쪽엔/함박눈 쏟아져 내리는가 174.p

눈이 내리고 기차는 달려가고 작가인 나는 글을 쓰고, 그 시대를 온 몸으로 통과해 온 엄마는 아무것도 모른 척 원래 그랬던 것처럼 자를자를 재봉틀만 돌린다. 교과서에서 배운 몇 줄의 시와 역사는 엄마의 재봉틀 박는 소리로 인해 살아난다. 참 힘든 시간을 살아온 우리의 엄마들은 그렇게 역사가 되고, 자식들을 든든히 떠받치고 있는 사랑이 된다.

죽을 뻔한 엄마가 다 낫자 너무 좋아서. 동네마다 새로 사논 밭을 엄마 손을 꼭 잡고 도던 기억이 나. 그렇기 좋아하던 엄마였는데… 222.p

<<내 어머니 이야기>>1권의 맨 마지막 문장이다. 그리고 그림의 두 모녀는 다음과 같은 대화를 나누고 끝이 난다. “엄마!!”, “엄마가 그렇게 좋니야? 결혼하면 신랑이 더 좋아. 우리 놋새도 이제 시잡갈 때가 됐구나이.” 그렇게 두 사람이 멀어지고 작가와 놋새였던 엄마가 똑같은 대사를 나눈다. 엄마는 부르는 것만으로도 참 좋고, 그리운 존재이다. 놋새는 그렇게 좋아하는 엄마를 똥개 같은 전쟁 때문에 하루 아침에 잃게 된다. 똥개 같은 전쟁!!

1권만 읽었는데 2~4권에서 놋새가 겪어야만 할 아픔과 고통이 저절로 떠올랐다. 살아가다 보면 똥개 같은 일들이 너무 많다. 그래도 엄마는 그 똥개 같은 일들에 지지 않고 살아간다. 그리움은 가슴에 묻고 계속 살아간다. “나 같은 사람을 그린 것도 만화가 되냐?”고 말한 어머니들의 삶은 계속 이어지고, 이 땅의 역사가 되고, 사랑이 되어 그게 뭔지도 모른 나 같은 사람에게도 고스란히 전해진다. 정말 아름답고 고맙다.