[나는 왜 쓰는가]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[나는 왜 쓰는가]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

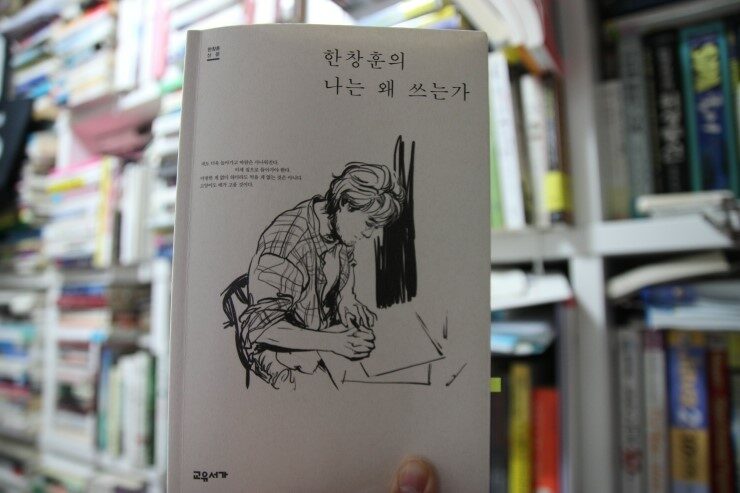

한창훈의 나는 왜 쓰는가

한창훈 지음 / 교유서가 / 2015년 4월

평점 :

은비령의 작가 이순원이 쓴 에세이를 읽은 기억이 난다. 그는 자신의 고향 얘기를 많이 썼더니 때로는 고향 사람들이 자신의 방문을 싫어하더라는 내용이었다. 좋은 얘기로 고향이 묘사되면 좋겠지만 간혹 밝히고 싶지 않은 자신들의 과거가 책으로 나올 때는 싫기도 하겠다는 생각이 든다. 이번에는 또 뭘 찾아 쓰려고 고향에 왔을까, 그런 눈빛으로 자신을 볼 수 있을 것 같다. 그런데 그 고향에 살면서 고향 얘기를 쓰고 있다면 그는 어떻게 밖을 다닐까 걱정을 해 봤지만 한창훈 작가의 에세이를 읽으면서 이토록 쿨 한 남자에게는 그런 걱정 따위는 필요 없겠다는 생각이 든다. 그동안 그의 소설만 읽은 터라 이토록 쿨하고 시크한 남자였다는 것을 알게 된 것에 나도 모르게 웃으며 읽게 되었다.

<한창훈의 향연 - 끝나면 수평선을 향해 새로운 비행이 시작될 것이다>의 개정판으로 나온 이 책의 제목이 왜 [나는 왜 쓰는가]로 바뀌었는지 모르겠지만 아마도 그의 소설과 에세이 등의 글쓰기가 여전히 이어지고 있기 때문이지 않을까 하는 좁은 소견을 가져 본다. 만약 왜 제목을 이렇게 바꾸셨냐고 물어 본다면 그는 어떻게 대답할지 사실 눈에 좀 그려진다고 할까.

혹여 소설을 어떻게 쓰는 것인지 알고 싶어 이 책을 고른다면 크게 후회 하겠지만 분명 다 읽고 나면 그가 살고 있는 섬 밖에서 출렁이는 파도처럼 어떤 감정 하나는 분명 건져 갈 것이라고 생각한다. 소설가가 소설을 쓴다는 것, 시인이 시를 쓴다는 것이 뭐 특별하겠는가. 작가가 글을 쓴다는 것, 그러니까 그의 말을 빌면 원고료를 받고 글을 쓰는 일은 너무나 당연한 일이다. 그는 남들이 돈을 주지 않는 일기는 쓰지 않는다고 했다. 남들이 일할 때 그도 그 시간에 글을 쓰는 전업 작가이다. 우리가 생각하는 작가의 이미지는 어떤가? 고뇌하며 새벽을 맞는 작가의 수척해진 모습을 떠 올리겠지만 그는 그렇지 않다고 했다. 남들이 잘 때, 그도 잠이 드는 매우 규칙적인 생활을 하는 그런 작가란다. 그래서 그런지 그의 딸도 가정신문에 아버지에 대한 얘기가 그런 부분이 있다. 직업이 소설가인데 소설 쓰기를 굉장히 싫어하고 밤새우면서 쓴 적이 없는 작가라고. 글을 왜 쓰냐고 하는 부분에 원고료를 받기 위한 일이라고 답하면 뭔가 삭막해 보이고 새벽에 감성이 풍부해져 글을 쓰는 작가의 고뇌에 찬 모습을 떠 올리며 그를 생각해보면 뭔가 참 깍쟁이 같다는 생각이 들지만 그가 고향에서 만난 사람들과의 일화를 보면 그렇지도 않다.

자신이 살고 있는 동네에 거지처럼 혹은 부랑자처럼 보이는 사람과 형과 아우가 되어 그와 술잔을 기울인 일화들을 보면 절대 속물처럼도 느껴지지 않는다. 하지만 그가 사랑에 빠졌다고 했을 때 응원했다가 그 상대가 자신의 여동생이라는 것을 알고 난 후 여동생을 사랑하는 마음을 단념 시키려고 그 형을 다시 찾아 가는 동안 얼마나 많은 말들을 머릿속에 지었다가 부수었을까. 자신의 여동생을 지키기 위해 사랑의 허무함을 얘기해야 했던 그날 밤은 참 슬펐을 것 같다. 그런 그가 들려주는 그의 살가운 집안 얘기들은 읽는 동안 한 여름의 바다처럼 빛이 나고 겨울 바다처럼 고요하기만 했다.

그의 얘기에는 그가 소설가로만 활동했던 얘기만 있었던 것은 아니다. 한때 그는 포장마차를 운영하는(운영하기 보다는 장사를 하는) 주인이었고 바다를 오가는 어부도 되었다가 단출한 배를 모는 선원도 되어 그의 나이테를 만들었다. 그때 만났던 그의 지인들은 그에게 좋은 영양분을 주어 글을 쓰게 해주었고, 그는 그 모든 것들을 그냥 바다 속에 흘려보내지 않았다. 그가 포장마차에서 참새를 굽기 위해 연탄불을 피웠던 것처럼 그의 삶의 모든 것이 불쏘시개가 되어 글 속에 피어나고 있다. 그래서 그런지 에세이를 읽는 동안 이토록 재미있었던 적이 없었다. 그렇구나, 소설가가 쓰는 에세이란 이런 것이라며 모처럼 나는 정말로 좋아하게 될 작가를 만나 설레게 되었다. 그가 앞으로 내 놓은 얘기는 또 얼마나 짙은 바다 냄새를 몰고 올까.