『음란과 폭력』, 언젠가 『슬픈 열대』와 함께 구입하겠다고 장바구니에 넣은 것으로 알았는데 책꽂이를 아무리 찾아봐도 보이지 않았다. 하여, 이번에 구입했다. 새표지를 입었다. 양장도 아니고 일반형. 서문을 읽다 보니 어디서 읽은 느낌. 아, 어느 구석에서 이 책이 툭, 튀어나오는 것은 아닌가, 싶은 생각이 들었다. 이젠 책을 사면 엑셀에 정리를 해두어야 하는 것이 아닐까, 그런 고민을 잠깐 했다. 읽기 보다는 쇼핑하는 재미에 책을 사는 것 같아(ㅠ_ㅠ). 어제 읽었던 『한가로운 걱정들을 직업적으로 하는 사내의 하루』를 펴낸 복거일 선생의 작품 속, 한 문장이 떠오른다. "책을 정리하는 것은 자신의 삶을 정리하는 것과 비슷했다. 평생 글을 썼으니 정리하고 남은 책마다 사연이 담겼고 애착이 묻었다." 책을 좋아하는 모든 사람들의 미래를 보는 듯 선생의 문장이 울컥, 마음을 건드렸다.

두 권의 책에 관심이 간다. 『조너선 아이브』와 『미친듯이 심플』, 디자인과 마케팅. 『미친듯이 심플』을 먼저 읽었다. 책 속에 조너선 아이브란 이름이 나왔다(물론 철자는 다름). (내 친구는 두 권의 책을 두고 이렇게 말했다. 잘 생긴 남자가 좋아! 그래, 조너선 아이브의 사진을 보니 그 책이 읽어보고 싶긴 하더라 ㅋ) 이 책을 읽으며 난 내 갤투를 들여다봤다. 심플, 하다는 게 얼마나 대단한 건지 난 내 갤투를 보며 느끼고, 느끼고 또 느낀다. 아이폰이나 아이맥을 써보지 않았다면 심플이 뭔데? 했을지도 모르겠다. 하지만 아이폰의 단순함을 경험해본 사람들이라면 그 단순함에 백배 공감을 했을 듯. 아무튼, 난 다시 돌아갈 거야. 약정만 끝나면(결론이 이상하게;;)

페르난도 페소아의 『불안의 책』을 예전에 샀는데, 배수아 번역의 완역본이 『불안의 서』라는 제목으로 나왔다. 잠시 살까, 말까 고민을 하다가 참았다. 일단 가지고 있는 책이나 읽고, 나중에 완전 원어로 번역이 된 책이 나오면 읽어보리라.

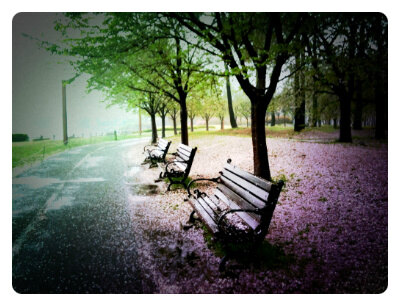

봄이니까, 시집을 몇 권 샀다. 친구의 추천이 작용했다. 『이 환장할 봄날에』, 제목부터 '환장'하게 만드는데, 이 시집에서 유독 산문시들이 내 눈길을 끌었다. 이야기가 시가 되는 것. 물론 백석의 시에서 익히 알았지만 그 산문시들을 읽으며 괜히 울컥, 거리기도 했다. 어쨌든, 봄날엔 시를 읽어야 한다. 이 말을 하고 나니, 또 어제 읽은 복거일 선생의 책 속에서 이런 글귀가 떠오른다. "날리는 꽃잎보다 더 화사한 것이 있을까?" 하며 시를 적으셨다. 그 시의 마지막 행, "하얀 꽃잎들로 날리는 내 봄철 하나가/이렇게 간다." 다시 울컥. 내 하나의 봄날도 이렇게 가고 있다.

그리고 장바구니에 넣은 몇 권의 책은,

프루스트의 『잃어버린 시간을 찾아서』(선물할 책이다. 난 이 책 못 읽는다. 어려워서. 읽을 자신 없다.)와 오늘 반값인 레이첼 카슨의 『침묵의 봄』(꼭 찾으면 없다. 난 왜 모든 책이 다 있다고 착각하는 걸까?) 크누크 함순의 책이다. 『굶주림』과 이번에 나온 소설집 『목신 판』. 하루만 지나면 이렇게 잊어버리는 게 함정이지만, 그럴까봐 어제 추천을 받자마자 바로 장바구니에 넣어두었지만. 언젠가 친구의 극찬을 읽은 터라, 크누크 함순은 기대하고 있다.

그리하여

나는 다시 플래티넘이 되었다. 헐!