-

-

혜곡 최순우, 한국미의 순례자 - 한국의 미를 세계 속에 꽃피운 최순우의 삶과 우리 국보 이야기

이충렬 지음 / 김영사 / 2012년 6월

평점 :

우리의 미를 슬프리만큼 아름답고, 고상하면서도 담백하게 표현한 이로 혜곡 최순우를 따를 사람은 없다. 우리 스스로도 얕잡아보고 하찮게 여겼을 때 최순우는 자신의 가장 지극한 사랑을 담아 우리의 미를 글로 표현했고, 자신의 생으로 그 아름다움을 드러냈다. 최순우 안에 조선 백자의 담아함이 있었고, 그 안에 자연과 조화를 이루는 우리의 순응적 세계관과 소박함이 담겨 있었다. 이 땅에 많은 사람이 오고 갔지만 그처럼 자신의 전 생애를 들여 우리 문화재를 사랑하고 가꾸었던 사람은 드물었다.

최순우를 떠올리면 나는 늘 조지훈의 '승무'가 생각났다. 삶의 고통을 승화시켜 생의 숭엄함으로 드러낸 젊고 고운 여승처럼, 최순우는 자신의 모든 것을 바쳐 우리의 미를 온전한 꽃으로 피워냈다. 먹고 사는 문제를 지상 최대의 명제로 여겼던 가난의 시대를 지나 우리 문화가 우리의 삶 안에서 자리잡을 때까지 최순우는 묵묵히 자신의 소임을 다했다. 전시와 행정을 비롯 온갖 중대하고 잡다한 일을 그가 했음에도 고졸이라는 학력으로 인해 20여 년을 만년 과장으로 지내야했던 최순우의 시간을 생각하면 우리 문화에 대한 그의 사랑이 어느 정도인지를 유추할 수 있다. 인간적인 바람과 기대보다 더 큰 것이 그 안에 있었기에 그같은 인고의 시간을 견딜 수 있었던 것이다.

석굴암 11면 관음보살상 부조 백자달항아리

보살핌과 사랑이 없으면 유물과 유적도 오래된 시간의 흔적에 불과하다. 전 세대의 노력과 정성이 현 세대의 안목과 사랑을 만나야 가치를 갖게 되는 것이다. 그 노력의 선봉장에 고유섭이 있었고, 전형필이 있었으며, 최순우가 있었다. 만일 누가 알아주기를 바라고 했다면 단 몇 달도 힘에 부쳤을 것이다. 오로지 우리의 유산을 지켜야한다는 엄중한 자각이 있었기에 비난과 무관심의 비바람을 견딜 수 있었고, 그 정가운데에 최순우가 있었다.

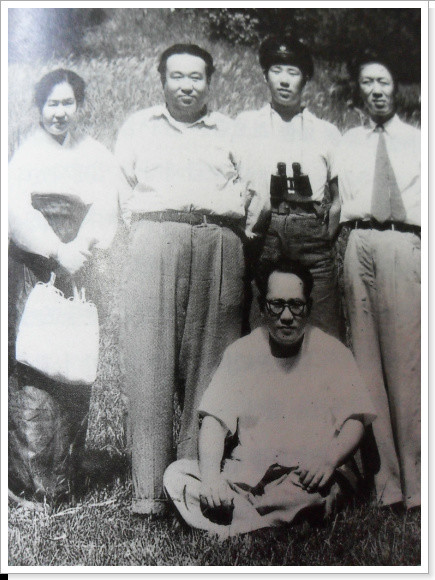

고유섭 뒷줄 두 번째 전형필, 우측 끝 최순우

최순우를 대중적으로 알게 해 준 책이 '무량수전 배흘림기둥에 기대서서' 였다면, 이 책은 최순우의 일대기를 그린 책이다. 개성박물관의 말단 서기에서부터 국립중앙박물관장에 오르기까지의 그의 개인사가 우리 유적 발굴사 및 박물관사와 맞물려 명확하고도 상세하게 그려져있다. 최순우의 삶은 만남으로 이루어진 생이었다. 그 삶의 주춧돌이 된 만남은 첫 스승이었던 고유섭과 생의 반려자였던 박금섭과의 만남이다. 고유섭과의 만남을 통해 최순우는 자신이 가야할 길을 선택하며, 자신에게 주어진 사명을 받아들인다. 아내이자 든든한 지원군이었던 박금섭은 최순우가 경제적 어려움 때문에 갈 길을 포기하지 않도록 가정 경제를 책임지고 격려해주었다. 두번 째 스승이었던 간송 전형필과의 만남은 우리 문화유산에 대한 최순우의 이해를 깊게 했고, 많은 위로와 기쁨도 얻게 했다. 또한 박물관인들과 다른 세계와의 만남은 그의 시야를 확장시켰다. 이제 최순우가 가는 곳마다 우리 역사는 열리고 넓어졌으며 심화되었다. 그의 눈으로 우리는 역사를 보았고 그의 연구로 우리 역사의 지경은 확대되었다.

최순우는 평생을 박물관과 함께 했다. 박봉에 나라의 지원조차 미약했지만 자신이 외교관이 되고 행정가가 되어 우리 문화를 발굴하고 전세계에 소개하는 데 앞장 섰다. 우리 유물의 전시로 변방의 약소국이자 분단국이었던 우리나라는 문화유산 강국으로 변신할 수 있었고, 열등감에 젖어있던 현지 교포들에게 자긍심마저 일깨워 주었다. 또한 최순우는 박물관 행사와 기고등을 통해 우리 유물에 대한 국내의 관심을 고취시키고 저변 확대를 이루었다. 전시와 강좌는 사람들의 발길을 박물관으로 돌리게 했고, 신문이나 잡지에 기고한 글은 우리 문화를 사람들의 삶과 가깝게했다.

그러나 학문적 깊이와 전문가적 능력에도 불구하고 고졸이라는 학력은 늘 그의 발목을 잡았다. 개성박물관의 유물을 중앙박물관으로 옮기는 것을 시작으로, 한국전쟁때 그 많은 유물들을 수도 없이 옮기고 해외전시 때도 유물을 맡아 옮기는등 각종 실무를 진행했건만 그의 직책은 20년이나 제자리였다. 부하 직원이나 동료가 상사가 되는 아픔을 수없이 겪으면서도 그러나 최순우는 박물관을 떠나지 않았다.

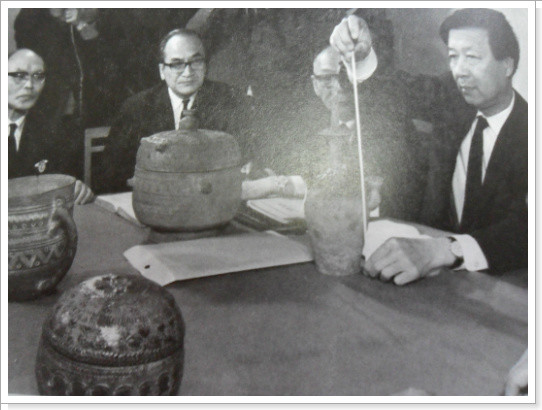

일본에서 문화재를 점검하는 최순우 국립중앙박물관장 시절

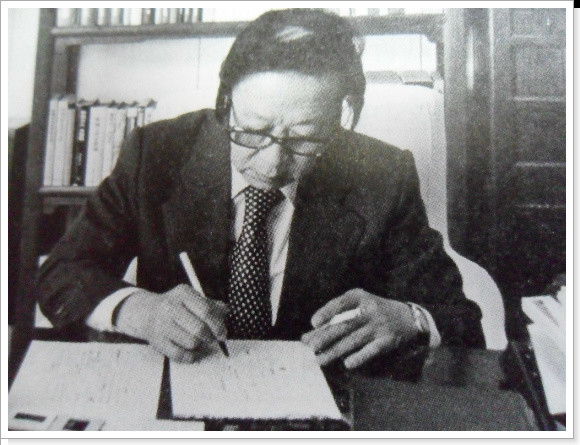

20여 년을 과장으로 보낸 후 1973년 최순우는 학예연구실장이 되고, 다음해 드디어 국립중앙박물관장이 된다. 긴 시간 동안 힘겨움과 좌절이 있었지만 그는 첫 스승과의 약속을 지켰고 외길을 포기하지 않았다. 1984년 세상을 뜰 때까지 최순우는 오로지 우리의 문화유산만을 생각했고 그 가운데서우리 문화가 가진 독창성과 진솔한 아름다움을 물 흐르듯 자연스럽고 유려한 글 안에서 풀어냈다. 그의 글이 도자기를 설명했을 때 사람들은 고려청자와 이조백자의 세계에 취했고, 무량수전 배흘림기둥을 언급했을 때 감탄의 눈물을 흘렸다. 박제된 시간을 차고 나와 최순우를 통해 들려지는 유물들의 생생한 소리는 사람들의 인식을 바뀌게 했고 우리 역사의 소중함에 눈을 돌리게했다.

신은 우리에게 최순우란 고결한 사람을 선물로 주었다. 그러나 오랜 시간을 머물게하지는 않았다. 그래서였을까? 마치 예감이라도 했던 듯 그는 많은 사람 몫의 일을 하고 우리 곁을 떠났다. 그는 우리 정서와 우리의 글로 우리 문화의 아름다움을 새색시와 같은 수줍음과 섬세함으로 전하였고, 때론 무장한 군인의 용맹함으로 설파했다. 배부른 사람들의 유희로만 알고 멀찍이 있던 사람들도 최순우의 숨결로 전해진 우리 미의 다채로움과 다양성을 접하며 역사와 내가 무관하지 않음을 느끼게 되었다. 우리 것을 사랑했고 그를 위해 자신을 던지길 주저하지 않았던 한 사람의 경이로운 힘 때문에 사람들은 우리의 유산을 사랑하게 되었다. 최순우, 그가 우리 곁에 있었다.