언제부터인가 TV를 켜면 음식에 관한 프로그램을 쉬이 만나볼 수 있게 된다. 음식을 맛보는 프로그램에서부터 음식을 만드는 과정을 보여주는 형태 등 다양한 형태의 프로그램은 우리의 눈과 귀를 자극시키고 어느 새 멍하니 몰입해서 화면 안의 모습을 바라보고 있는 우리의 모습을 보노라면, 이른바 ‘푸드 포르노’라고 까지 말하는 현상 속에 푹 빠져 있다는 것을 너무도 쉬이 알 수 있다.

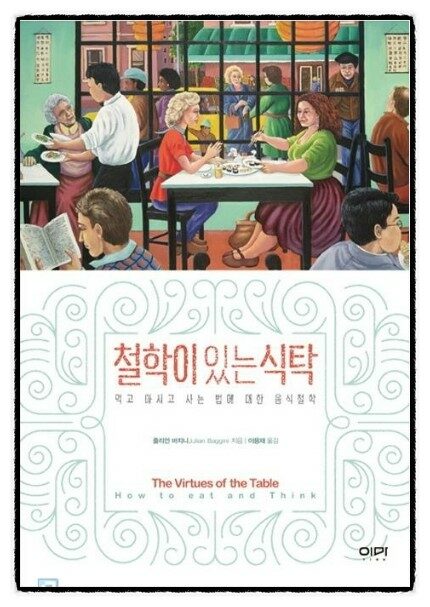

인간이 살기 위한 가장 기본적인 요소인 의, 식, 주의 食은 어느 새 기본적인 의미를 넘어서 더 좋은 것, 더 맛있는 것들을 찾아 다니는 사람들의 욕망이 담긴 요소로 변모되고 나타나고 있다. 그러니까 현재의 우리는 주린 배를 채우기 위한 食이 아닌 현재의 우리 앞에 있는 시간을 즐기기 위한 食을 하고 있는 것인데 이 <철학이 있는 식탁>에서는 오롯이 아름다움과 맛으로만 바라보고 있는 음식에 대해서 그 안에 담긴 수 많은 의미들과 물음을 던져 독자들에게 전해주고 있다.

음식에 대해 진지하게 생각하려면 자연, 동물은 물론 우리 인간끼리 관계, 그리고 정신과 육체의 통합 또한 감안해야 한다. 더군다나 철학적으로 생각하다 보면 뜬구름을 잡기 십상이지만, 음식은 우리의 현실 감각을 지켜준다. 먹고 마셔야 하는 필요보다 더 기본적인 건 없으니, 음식과 철학을 한데 아우르더라도 “철학을 하더라도 사람이 되어라” 라는 데이비드 흄의 충고를 잊을 위험이 없다. –본문

유기농으로 재배된 채소에 대한 관심이 많아지고 동물의 권리에 대해서 생각해 본다는 것은 근래에 들어서나 고민했던 것들이 아닐까. 이전에는 그저 먹고 배를 불리는 것이 목적이었다면 이제는 우리가 먹는 것에 대해서 돌아보며 의문을 던지고 이전에는 고민해보지 않았던 것들에 대해 생각해보는 것일 텐데 그저 저렴한 가격에 식 재료를 구입하는 것이 전부였다면 요즘은 과연 이렇게 저렴한 식 재료를 얻기 위해서는 과연 이 모든 것이 정당한 가격을 지불하게 된 것인가, 에 대한 고민에도 빠져보게 되며 공정무역이라는 이름의 것들을 찾기 시작한 것이다.

그러나 유기농 제품이라고 해서 우리는 그것만은 믿고서 먹을 수 있는 것일까? 치즈를 예를 들어 저자가 말해주는 이야기를 보노라면 채식주의자를 위한 치즈라고 한다손 치더라고 이 안에는 동물 응유효소의 일부분만 제외된 것으로 실상 동물 자체에 대한 복지는 전혀 달라지지 않고 있다는 것을 전해주고 있다. 그러니까 채식주의 협회 인증을 받은 제품이라던가 유기농 제품이라고 해서 기존의 제품들과 확연한 차이가 있다기 보다는 아주 일부분의 것들만 달라진 것을 의미하고 있으며 그것이 마치 어마어마한 차이가 있는 듯이 소비자들에게 이야기하고 있지만 실상의 의미를 들여다보면 그다지 다를 것도 없다는 것이다.

따라서 인간이 신 노름을 해, 스스로 편하고자 죽여도 되는 불경한 생명과 그렇지 않은 생명을 가르는 선을 긋는 방식으로 도살을 완전히 반대하는 건 말이 안 된다. 심지어는 완전 채식가를 포함한 모두가 그러한 선을 긋는다. 하지만 제정신이라면 박테이라나 바이러스를 죽이는 데는 고민하지 않을 것이다. 거의 모든 인류는 병균을 옮기는 이를 기꺼이 죽일 것이다. 또한 거의 모든 이가 필요하다면 해충도 죽일 텐데, 대부분은 그저 덫을 놓는 정도를 선호할 것이다. –본문

특히 <배려 있는 도살>이란 부분을 읽으면서 과연 ‘배려’있는 ‘도살’이라는 단어의 조합이 맞는 것인지에 대한 계속된 물음을 가질 수 밖에 없었는데 어떠한 생명을 거둬들이는 것을, 인간의 필요에 의해서 행해지는 것이라면 그리고 그것이 해충박멸과 식재료를 위해 거둬들이는 것의 차이는 무엇에 있는지에 대한 질문과 함께 도살을 하는데 있어서 동물이 느끼게 되는 고통과 고난에 대해 바라보게 한다. 매 순간 삶과 죽음의 경계에 살아야 하는 아프리카 초원 위를 누비는 얼룩말이 행복한 것인지, 사육장 안에서 살고 있는, 너무도 편안하게 살고 있는 얼룩말이 행복한 것인지에 대한 그들의 비교를 객관적으로 할 수는 없겠지만 좋은 농장에서 태어난 동물의 삶과 야생의 파란만장함 속에서 살고 있는 그들의 모습을 보며 과연 무엇이 더 나은 것인가, 에 대한 대답을 고민에 빠지게 된다.

돼지 도살을 전문으로 하는 공장의 풍경을 보며 동물을 고기로 만드는 현장이 실은 끔찍하기 그지 없는 순간이지만 마치 이 모든 것이 한 순간의 꿈처럼 사그라드는 것은 인간의 배려가 동물에게 할 수 있는 마지막의 배려 때문일 것이다.

도살에 대한 순간을 넘어 한 생명의 죽음은 고스란히 인간에게 전해지는 것이 아니라 다시 쓰레기로 변모되어 가는 것을 보며 씁쓸함만이 전해지게 된다. 그저 테이블 위의 한 접시의 음식을 넘어 그 음식이 현재의 자리에 오기까지, 그리고 다시 사라지기까지의 그 과정 속의 하나하나를 바라보면 과연 그 동안 음식이라는 것을 그저 먹는 행위로만 바라보았던 모습에 고개를 숙이게 된다.

쉽지 않은 책이었지만 읽는 내내 생각보다 많은 것들을 고민해볼 수 있었던 것 같다. 이전에는 생각조차 하지 못했던 것들을 마주하면서 과연 이 문제에 대해서는 어떻게 바라보아야 할지, 내 식탁 위에 오른 것들은 오롯이 나의 것이라 생각했고 그것만으로 충분하다 믿었던 나에게 있어서 과연 그것에 대해 무엇을 알고 있는지에 대해 되뇌게 하는 시간이었다.