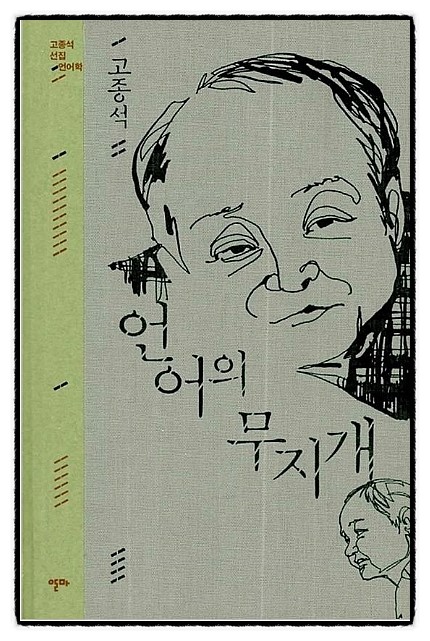

한 민족의 고유 언어가 있다는 것은 그들만의 언어로 기록을 남기고 그들의 이야기로 세상을 바라보고 소통한다는 뜻이다. 다른 이들과는 차별화되는 고유의 언어를 가진 이들이 얼마나 되는지에 대해 찬찬히 찾아 보게 되면서 그 안에서 한글을 가지고 있는 우리는 얼마나 큰 복인지에 대해 생각해보게 된다. 한글을 뒤안길로 놓을 수 밖에 없었던 36년의 시간을 넘어 그것을 되찾기 위해, 다시 우리의 얼을 되찾기 위해서 얼마나 많은 이들의 피땀이 필요했었는지를 알면 알수록 우리의 한글을 지켜야 한다는 생각은 점점 더 깊어지기만 한다. 이것이 이른바 어른이 되어가면서 우리의 것을 지키고자 하는 정신이 고양되는 것인지는 모르겠지만 이전에는 신경 조차 쓰지 않았던 문제들, 역사, 정치, 경제 등에 점점 관심을 보이게 되고 한글이 변형되는 것을 넘어 파괴되고 있는 모습을 보노라면 과연 현재의 이 모습이 맞는 것인가, 하는 생각에 도리질이 절로 나오기도 한다. 어른이 되어가며 점차 보수적으로 변해가는 나를 바라보며 애국심이 높아지는 대한 지표는 없다만 이전의 것을 지키려는 것은 강해지고 있는 것은 확실하다. 물론 읽고 싶은 책 중 번역되지 않은 원본의 것을 마주했을 때의 그 막막함과 서운함은 이루 말할 수 없지만 한글의 아름다운 색채를 번역했을 때 표현할 수 없는 것들이 있기에 영어를 국제어로 선택하기 보다는 한글을 추구하는 것을 놓지 않으려는 나에게 있어서 저자는 15세기의 한글과 현재 21세기에 쓰는 한글이 과연 같은 것인지에 대한 화두를 던지며 우리가 현재 쓰고 있는 한글어자체도 이미 수 많은 타인과 타국의 흔적들이 담겨 현재의 것이 만들어진 것이기에 이미 고유하다는 의미는 사라졌다고 말하고 있다. 그러니까 이전의 전통을 고스란히 간직하려는 것은 어불성설의 것으로 자신들만을 언어를 지키기 위해 모든 것을 독일어로 변모시키려 했던 독일인의 집념이 아닌 유연하게 프렁스어도 자국어로 받아들여 흡수시킨 영국의 모습으로 변화해가야 하는 것이다. 민족주의는 산을 못 보게 하는 나무와 같이 때문이다. 그러나 복거일의 영어공영어화론에 대해선 지지를 유보한다. 중세 유럽 지식인들이 학문과 문명화를 위해 지방어를 버리고 라틴어를 공용어로 택한 것은 현명한 일이며 또한 그들은 그런 선택을 할 수 밖에 없었지만, 우리 사정은 그와 똑같지 않기 때문이라고 그는 말한다. 공영화가 바람직하다고 해도 그것은 몇 세기 후 영어가 널리 자연적으로 보급된 상황에서만 가능하다고 그는 덧붙인다. –본문 <언어의 무지개>에서는 국제어로서의 영어에 대한 시각을 넘어 표준어와 사투리에 대한 이해와 性(성)별에 따른 언어 차이, 한글의 위대함과 한자체계를 뛰어 넘지 못한 한글의 모아쓰기에 대한 아쉬움 등 다양한 것들을 마주할 수 있게 된다. 표준 프랑스를 넘은 NAP만의 언어가 그들이 계층을 또 한 번 구분하게 만드는 언어가 되어가는 것과 같이 언어는 그저 하나의 언어가 아닌 그 안에 수 많은 사회적인 요소를 담고 있다. 이 안의 모든 것에 대해서 완벽하게 이해했다고는 말할 수 없겠지만 언어에 대해 이토록 다양하게 바라보고 생각해볼 수 있었다는 점에서 이 책을 읽는 내내 꽤나 즐거운 생각들에 빠져있었던 것 같다. 언어의 다양한 세계를 맛본 이후 알게 되는 더 넓은 세상과 그 안에 던져지는 물음들을 계속해서 찾아보는 계기를 만들어야 할 것 같다. 전체서평보기 : http://blog.yes24.com/document/8051251 |