친구네 놀러 갔다가 친구 언니네 애들을 봤다. 6살과 4살짜리, 몇살인지 모르겠지만 앉아있지 못하는 꼬마 아이였다. 아이들에게 나는 7살이니까 내가 누나라고 했다. 반신반의하지도 않고 바로 '누나누나'다. 옳지, 옳지. 실제론 이모인 주제에 누나라고 주문한게 멋쩍은터라 누나가 좀 나이들어 보이지 않냐고 물었더니 주름도 없고 늙어보이지 않는다고 한다. 나중에야 아이들이 늙었다고 느끼는건 지팡이 짚고 다닐 정도는 돼야한다는걸 알았지만. 아직 허리는 짱짱하다.

꼬마 아이는 안고 둥가둥가 하면 되지만 위에 두 아이들은 요구와 취향이 제각각이었다. 큰 아이는 스티커 포장이 된 풍선껌으로 풍선부는걸 좋아하고 작은 아이는 탱탱볼처럼 막 뛰어다닌다. 둘이 공통적으로 듣는 이야기는 '뛰지 마라.'

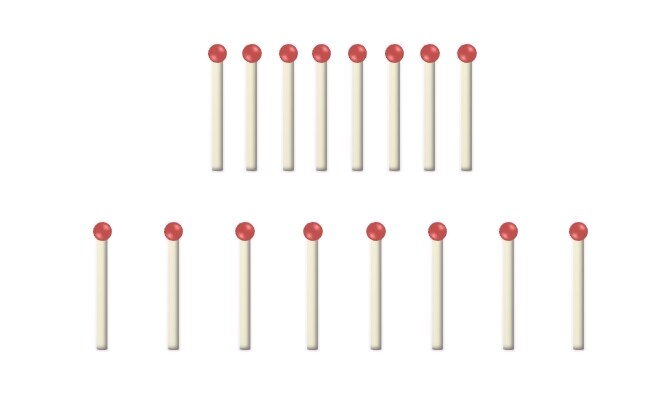

친구와 친구 신랑과 언니와 언니 남편이 식사 준비를 하는 동안 내가 애들을 봤다. 블랑카님 덕분에 재미있게 보고 있는 책이 생각나 성냥개비로 문제를 냈다. 설마 이걸 모르겠어 했는데 진짜 모른다. 아 신기해라. 아이들 앞에서 아래처럼 성냥개비 간격만 넓혔는데도 정말 같은 숫자인지 모른다. 물론 세어보면 여덟개라고 하지만 그냥 보고선 영 같은 성냥개비란걸 알아채지 못한다. 분명히 눈 앞에서 같은 성냥개비의 간격만 넓혔는데도 말이다. 아직 '개수 보존의 법칙'을 모르기 때문. 큰 아이는 나의 반응을 보고 눈치채고 왜 그런지는 모르겠지만 두 성냥개비 개수가 같다고 대답했지만.

'내 아이와 함께한 수학일기'는 취학 전 아이들과 수학동아리를 열고 그 내용을 일기로 쓴 책이다. 나는 이 저자만큼의 관찰력과 끈기와 통찰력이 없어 '와 신기하다'에서 끝냈지만 만약 좀 더 세심하게 아이들을 본다면 단순히 수학문제를 내는 것에서 끝나는게 아니라 세상을 어떻게 보는지, 이것과 저것은 어떻게 다른지, 공부를 하는 재미 같은걸 퐁퐁 샘솟게 하는 경지에 오르지 않았을까란 근자감 돋는 상상을 해본다.

몇몇 빛나는 구절.

- 유일하게 올바른 판단을 하는 어른의 절대 권력을 강화하려고 자기 권위를 사용해서는 안 된다. 그보다는 오히려 아이 스스로 탐색하고 노려하는 것이 얼마나 중요하고 값진 것인가를 아이 스스로 믿게 하는 데 권위를 사용해야 한다. 그러나 아이 생각 속에 담긴 모순을 깨닫게 하는 게 훨씬 흥미롭다.

- 내가 해야 할 건 아이들에게 호기심을 불러일으키는 것.

- 도대체 난 무엇을 얻으려 하는 걸까? 우리 공부 동아리의 목표와 의미는 무엇일까? 난 이미 이에 대해 몇 번 말했고 앞으로도 종종 반복할 것이다. 우리가 함께 공부하는 의미는 공부한다는 자체에 있다. 재미있었으면 하는데 있다. 질문을 던지고 거기에 맞는 답을 찾아보는 데 있다. 크게 봐서, 삶이란 그런 거니까.

- 아이에게 유일한 진짜 동기는 '학습할 수 있는 기회' 바로 그 자체였다.

며칠 전 배철수의 음악 캠프 '철수는 오늘'에서 '자기 삶을 사랑한다면 그 삶에서 일어난 모든 일에 대해 알려고 애쓰는게 당연한 일'http://www.imbc.com/broad/radio/fm4u/musiccamp/opening/index.html <르 클레지오의 황금 물고기에 나오는 라일라를 소개하는 김연수의 말>이란 얘기를 들었다. 그래서 사람들은 음악을 듣고, 책을 보고, 영화를 보고, 무언가를 만들고, 여행을 다닌다고도. 내 경우에는 무언가를 보고 듣고 느끼는 것만큼 내 주변에서 일어난 일들을 수집하고 정리하는데 신경을 많이 쓴다.

2년 전에 빽빽하게 써놓은 다이어리를 정리하다보니 그땐 무슨 힘이 남아돌아서 이렇게 퇴근 후 일상이 바빴는지, 혹은 바쁜척 했는지, 남자친구랑은 뭐 때문에 그렇게 싸웠는지 도통 감이 잡히지 않는 일 투성이다. 제목이 기억나지 않는 책을 너무 재미있게 읽었다고 했는데 그 책의 어떤 부분이 그렇게 좋았는지 힌트라도 있었으면 하는 아쉬움도 남는다. 정리되지 않고 뒤죽박죽한 글, 앞서 이야기한 아이들과의 일, 헤아릴 수 없이 반복적으로 진행되는 일들과 지루한 일상 속에서 잠깐 빛나는 순간들의 기록.

가끔씩 들춰보는 일기장 속 '나는' 어디서 주워삼켰는지 모르겠지만 규율을 강제하는 아이였다. 5학년짜리 아이가 욕망을 절제해야한다, 근면성실해야한다라고 써놓은걸보면 지금 간혹 발휘하는 꼰대 기질이 그때 싹을 틔웠는가 싶기도 하다. 어떻게 보면 그만큼 욕망이 강했지만 실현하려는 의지나 끈기가 부족해서 차라리 욕망 자체를 없는 것처럼 여겼는지도 모르겠다. 이율배반적인 행동과 말이 스스럼없이 나오는걸 나조차도 인식하지 못할 때가 많다. 실마리를 잡은 느낌.

처음 본 아이들과 놀았던 것을 기록하고 옥찌의 결혼관도 저장했다. 언젠가 옥찌가 자신의 근원을 궁금해한다면 이 일기가 도움이 될거란 생각을 해본다. 고작 선생님이 일기 숙제를 써준 것에 불과한데 근원 운운은 좀 웃기지만 나중에 옥찌가 커서 이 일기를 보면 예전 내 일기처럼 옥찌가 어떤 토대로 이런 글을 썼다고 생각할지 궁금하다.

'인생학교-정신'편을 보니 사람마다 활성화되는 뇌의 부분이 다르다고 한다. 내 경우는 '뒤죽박죽' 영역이 과하게 활성화되어 있어서 리뷰도 페이퍼도 정신이 없다. 정돈된, 가지런한, 읽는 이로 하여금 쾌감을 느끼게 하는 글을 쓰기 위한 뇌 활성화 프로젝트를 시작하고 싶다고 하면, 이건 뭐, 물건을 갖고 싶다는 바람보다 더 터무니없는 것 같고.