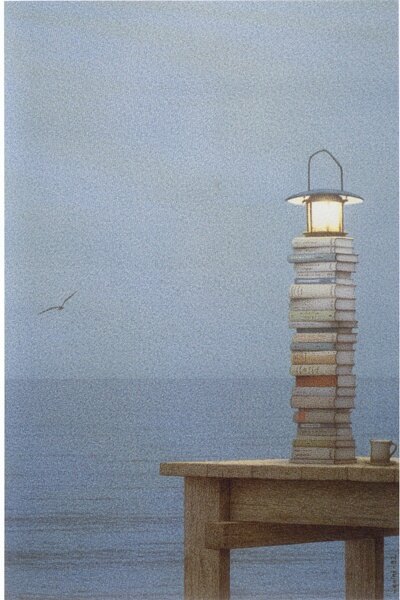

어느 누구도 탄식이나 비난쯤으로 폄하하지 않기를,

기막힌 아이러니로 내게

책과 밤을 동시에 주신

신의 오묘함에 대한 나의 소회를.

신은 빛을 잃은 이 눈을,

꿈들의 도서관에서 여명이 그 열정에 굴복해

건네는 분별없는 구절들밖에 읽을 수 없는 이 눈을

책의 도시의 주인으로 만드셨네.

낮은 헛되이 무한한 책들을

두 눈 가득 선사하네.

알렉산드리아에서 스러져간

필사본들처럼 읽기 힘든 책들을.

(그리스 신화에서) 한 왕이

샘과 정원 사이에서 갈증과 배고픔으로 죽었지.

나는 이 높고 깊은 눈먼 도서관의

구석구석을 정처 없이 떠도네.

벽들은 백과사전, 지도, 동양과

서양, 세기, 왕조,

상징, 우주와 우주기원론을

건네지만 모두 부질없다네.

도서관을 낙원으로 꿈꾸던 나는

그림자에 싸여 천천히,

지팡이를 더듬거리며,

텅 빈 어스름을 탐사하네.

우연이라는 말로는 정확하게 명명할 수 없는

무언가가 이것들을 주재하네

다른 누군가가 안개 자욱한 어느 오후에

이미 많은 책과 어둠을 건네받았네.

느릿한 복도를 배회할 때

나는 늘 성스러운 막연한 두려움으로

똑같은 날들에 똑같은 걸음을

옮겼을 이미 죽고 없는 타자임을 느끼네.

여럿인 나와 유일한 하나의 그림자,

둘 중에서 누가 이 시를 쓰는 것일까?

어차피 저주의 말이 쪼개질 수 없는 하나라면

내가 어떤 이름으로 불리든 무슨 상관이랴?

내가 그루삭이든 보르헤스이든,

나는 이 소중한 세상이

일그러져 꿈과 망각을 닮은 창백하고

막연한 재로 사위어가는 것을 바라보네.