“i wasn’t the same person i was before i read this book”

영어로 하면 좀 더 깔끔한데, 우리말로 뭐라고 하면 좋을까. 이 책을 읽기 전과 같은 사람이 아닌 책,

'읽고 나서 나를 달라지게 만든 책' 내가 원하는 뉘앙스는 딱 이 정도다.

책계에서는 누군가가 리스트를 만들어내고, 그 리스트에 동참하는 것이 끊임없이 이어지는데, 그 와중에 내 장바구니는 간만에 '1000개'가 넘어서 더 이상 담을 수 없습니다. 메세지를 띄우기도 했다. 중고책 보이면 지점마다 다 담아둬서 그럼

근래 책계에 올라오는 프롬프트 중에 가장 내 장바구니를 터지게 만든 리스트라 나도 내 리스트를 생각해보았다.

책을 읽고 그 이전으로 돌아갈 수 없게 나를 달라지게 만든 책이라고 말하고 다니는 책은 평소에도 있었다.

생각해보니, 몇 권 더 있어서 이런 리스트가 나왔다.

1. 레이첼 카슨 <바다 삼부작>

사이언스 라이팅은 한 장르라고 할 정도로 유명한다. (이과 문과 다 아우르다니 존경스럽다!) 나는 대중을 상대로 잘 쓴 과학책들을 꾸준히 좋아했다. 학교 다닐 때 과학은 늘 수학이랑 제일 싫은 과목이었고, 지금도 읽고 싶다!는 마음 보다는 읽어야겠다는 마음으로 책을 고르는 일이 많지만, 정말 잘 쓴 과학책들은 사람을 바꿔.

레이첼 카슨은 과학 글쓰기로도, 글의 문학적 탁월함으로도 각각 권위 있는 상을 수상한 것으로도 유명하다.

<우리를 둘러싼 바다> 로 내셔널 북 어워드 논픽션 분야를 수상했다. 과학 글쓰기(nature writing) 존 버로우즈 메달을 수상했다.

그녀가 투병중에도 기어코 완성하고 발표한 <침묵의 봄>은 거대 농업 회사들과 로비스트, 정부를 상대로 한 책이었고, 세상을 바꿨다. 말 그대로 세상을 바꿨다. 그리고 그 시작에 <바다 삼부작>이 있고, 레이첼 카슨의 시선으로 보는 바다와 바다에 살고 있는 생물들의 모습은 세상을 바라보는 새로운 눈이 뜨인 느낌이었다.

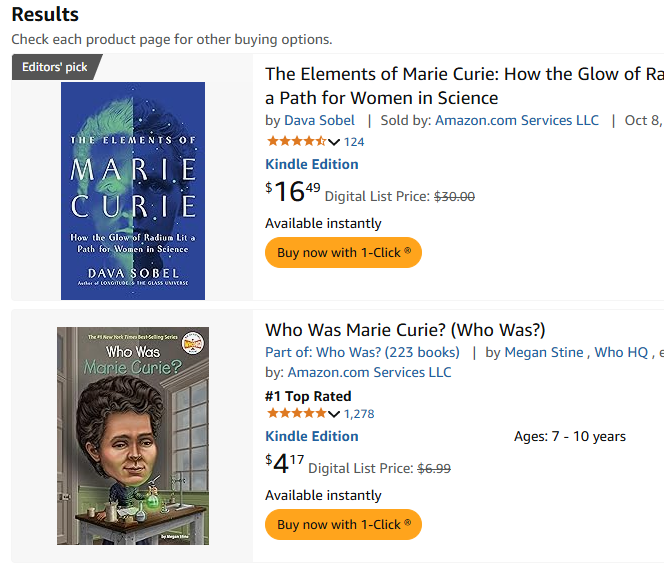

지금처럼 원서 많이 읽기 전에 이 책을 사뒀는데,

레이첼 카슨의 글을 원서로 읽게 되면 얼마나 좋을까!

말 나온김에 이번 연휴에 .. (시작할 책이 산더미다. 오랜만에 열흘 휴가라 보통 산이

아니다. 거의 에베레스트급이다)

이럴 때는 한 페이지라도 시작하는게 최고다. 책 꺼내두러 간다.

책 꺼내서 책 무더기 위에 쌓다보니, 이번 주 읽기로 한 후 워즈 마리 퀴리가 있다.

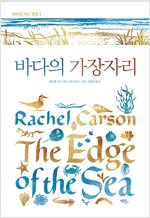

그러고보니, 작년에 마리 퀴리 바이오그래피 엄청 멋진거 나왔는데

찾으니 두 권 같이 나오네

2. 칼 세이건 <코스모스>

이 책도 번역본으로만 읽었다. 원서는 어디있는지 생각 안 나니깐 일단 두고. 피뎁으로도 많음. 난 종이책으로 읽을거지만.

이 책은 북피티 하면서 같이 읽었던 책이다. 글이 정말 시적이고, 거대하다. 지구의 역사와 우주에 대한 정말 아름답고 경이로운 글이고, 사소한 인간의 일은 사소하게, 혹은 사소한 인간의 일이 모두 그 하나의 우주, 이런 것들을 생각하면서 읽었고, 역시 원서로 읽으면 얼마나 좋을까 기대된다. 혹자는 1년에 한 번씩 읽어줘야 하는 책이라고도 했고, 공감한다.

3. 마리아 포포바<진리의 발견>

이 책은 번역본으로도 읽고, 원서로도 좀 읽다 말긴 했는데, 마리아 포포바의 마지널리언에 올라오는 글들 아주 즐겁게 읽고 있다. 내가 가장 좋아하는 글들. 포포바 덕분에 레이첼 카슨 읽게 되었고, 과학과 문학의 접점에 대해 생각하게 되었고, 과학자들에 대한 눈이 조금이나마 뜨이게 되었다.

4. 필리프 데트머 <면역>

아, 이 책은 원서로도 읽고, 우리말 책으로도 읽고, 오디오도 여러 번 듣고, 무려 챕터별로 요약까지 마무리했다.

정말 이게 이렇게 재미있다고? 읽고 나서 나를 달라지게 만든 책이라는 주제를 봤을 때 가장 먼저 떠오른 책이기도 했다.

이건 정말, 글도 너무 재미있지만 (내가 Dendritic cell 가지세포의 팬이 될 줄 정말 상상도 못했다.) 인간 몸 안에 있는 세포 이야기라서 이건 그냥 누가 읽어도 자기 얘기일 수밖에 없고, 내 몸에 상처가 나거나 아프거나 할 때마다 내 몸 안에서 일하는 면역 세포들을 생각하면서 혼자 웃는 미친 모먼트를 가지게 되는건 이 책을 읽은 사람들 중 나뿐만이 아닐거야!

의도한 바는 아니지만, Kurtgesagt 유튜브 중 면역 관련 동영상도 다 보고, 또 보고 또 보고 (왜냐하면, 4학년 아이들이랑 같이 읽었는데, 한 챕터 읽으면 영상 하나 보여달라고 해서..)

5. 그레타 툰베리 <기후책>

그레타 툰베리를 어릴적부터 봤고, 셀럽이라고 책이 별로일거라고 생각하면 진짜 큰 오산

각 분야 전문가들의 글들을 망라한 책이고, 기후 문제는 생각보다 더 복잡하고, 우리는 망했지만, 그레타 툰베리는

포기하지 않고, 변화를 촉구하고 있다. 그레타 툰베리의 <No one is too small to make a difference>는 후 워즈보다 작은 책인데, 커다란 기후책보다 더 이미지가 크게 나왔네. 툰베리의 연설들 모아놓은 책인데, 이 책 읽고 더 존경하게 되었다.

기후 문해력을 올리기 위해 많이 읽고, 많이 이야기하자가 지난해의 목표였는데, 부족한게 많지만, 올해도 이어가겠다.

거다 러너 <가부장제의 창조> 여성주의 서적들 한참 읽을 때, 이 책만큼 아, 가부장제는 없어지지 않겠구나 깨닫게 해 준 책이 없었다. 빅터 프랭클의 <죽음의 수용소에서>는 이십년도 더 전에 읽은 책이고, 게리 비숍 <시작의 기술>은 5-6년 전쯤 읽은 책인데, 둘 다 좀 비슷한 의미에서 나를 변하게 만들어줬다. 두 권 모두 스토아 철학이랑 닿아 있는데, <시작의 기술> 읽고 여기 나온 목차를 '확언'으로 2년쯤 내일 아침에 일어나서 모닝 페이지에 썼던 적이 있다. 그게 많은 걸 바꾸게 해주었다고 생각한다. 스토아 철학은 <시작의 기술> 외에 라이언 홀리데이의 책 읽으면서도 알게 되어 찾아보게 되었고, 마인드셋이 많이 바뀌었다.

유일한 소설 오가와 요코의 <은밀한 결정>

앞으로 이 카테고리에 소설들이 많이 들어가면 좋겠다는 생각을 한다. <은밀한 결정> 에서의 '소멸'들은 충격적이어서 이 책을 읽고 나서도 한번씩 계속 생각나는데, <은밀한 결정> 의 결정이 decision 이 아니라 crystal 이라는걸 올해 1월 5일에 알게 됨. 그 동안 제목이 왜 은밀한 결정인지 별로 생각 안 하다가 영역본 찾아보면서 memory police 직관적이고 좋네, 하다가 드디어 생각하게 되고, 찾아보게 되고 알게 됨.

그러고보니, 우리나라 책도 한 권도 없네. 앞으로 이 카테고리에 소설과 우리나라 작가 책도 넣을 수 있으면 좋겠다.

빨간 날은 일하고, 설연휴와 추석연휴는 길게 쉬기로 했고, 그렇게 쉬는 첫10일 연휴다. 일하는 것도 좋지만, 일 안 하는 것도 좋군. 지난 주 목요일에 병원 다녀오고, 말로는 호스피스 모드로 들어간다. 재택이니 원래도 하루 종일 같이 있지만, 말로에 집중하는 긴 시간 가지게 되어서 감사하는 마음이다.