"어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고"에서 등장하는

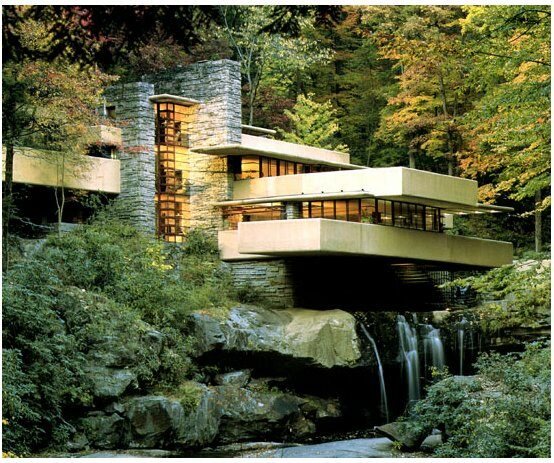

낙수장이라는 인물, 아니 낙수장이라 불리길 희망한다는 건축가 지망생.

때문에 낙수장을 찾아봤는데..

그렇구나.. 항상 이러면 어떨까.. 저렇게 하면? 이라고 집에 대해 생각해 봤던 많은 걸

1959년에 돌아가신 분이 이미 오래전에 해 놓으셨구나

어떤 책을 혹은 그림을 접하고 그 곳에서 또 다른 책, 혹은 그림 혹은 음악 이든 사람이든. 그 많은 새로운 것들을 접하는 건

물한방울이 다른 물을 만나고 조금 커지고 넓어지고 흐르는 것처럼

기대치 못한 즐거움이자 혹은 애초에 의도된 것일지도 모르겠다.

요즘은 생각하고 보고 느끼는 모든걸 어딘가로 옮겨 놓고 남겨 놓고 싶어하는 것 같다.

상황이 안 좋을 수록, 몇일째 (그래야 이제 열흘이구나) 하지만..

시작이 언젠지 희미하기만 하고, 항상 지쳐있고, 끝날날은 더더욱 알수 없고

책에서는 적어도 5명의 사람이 죽었고, 친한 친구의 할머님께서 12시(오전인지 오후인지 알 수 없다)에 돌아가셨다.

내일저녁에 잠시 다녀와야겠다. 새벽에 돌아와 다시 회사에 들어서야 하겠지만.

상실이란 건, 오히려 당장은 느끼기 힘든 것 같다.

10년이 지난 지금도 내가 인정을 하고 있다고 말할 자신이 없다.

옆에 없다고 없다고 할 수 있는게 아닌