-

-

사랑을 위한 되풀이 ㅣ 창비시선 437

황인찬 지음 / 창비 / 2019년 11월

평점 :

-20230704 황인찬.

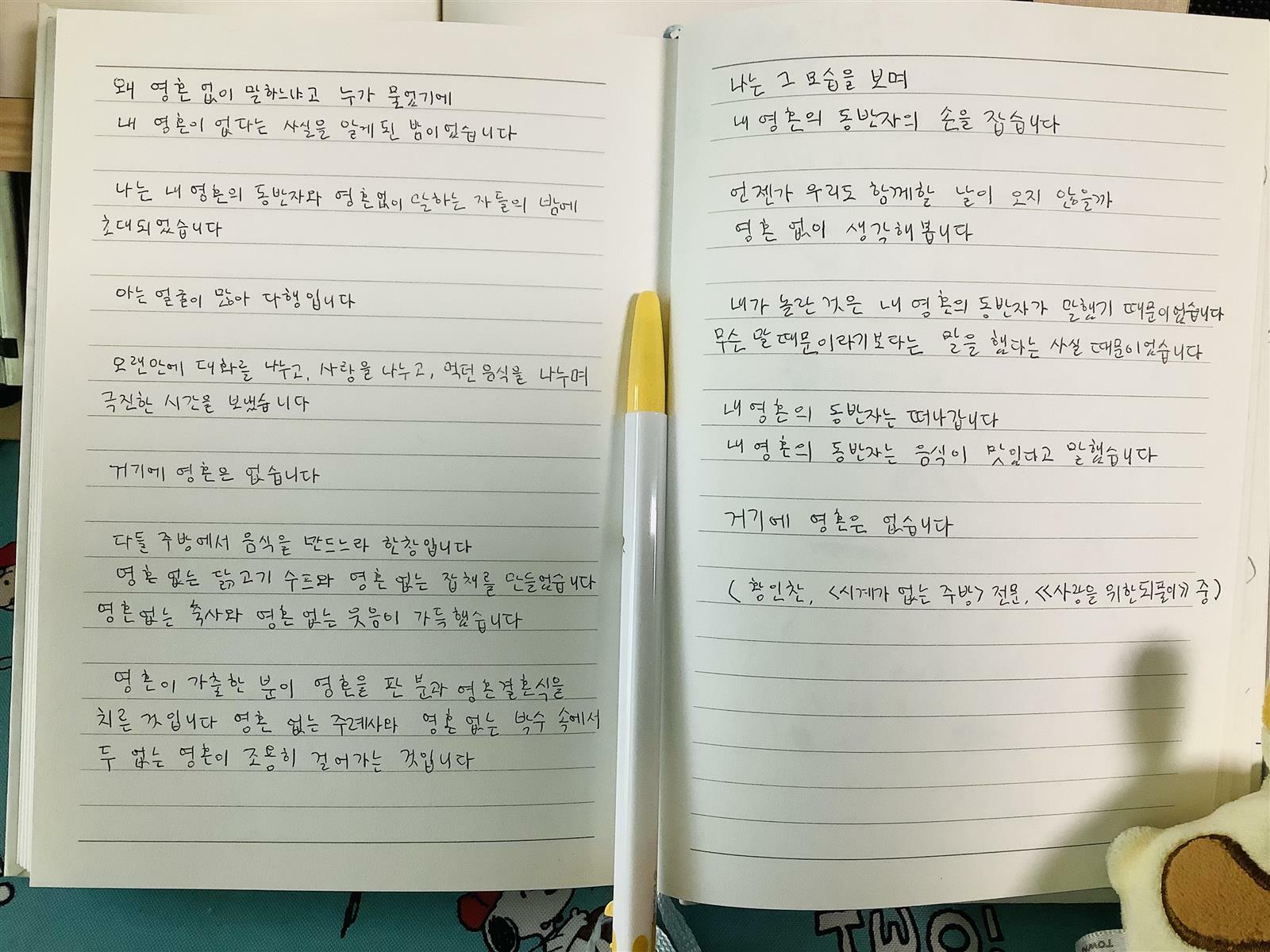

다정한 네이버 블로그 이웃님께 무슨 손글씨 쓰는 챌린지에 지목되서, 그럼 나는 아껴 (다시) 읽고 있는 시집을 베껴야지, 했다.

글씨에 점점 영혼이 없다. 짭플펜슬 말고는 진짜 볼펜 쓸 일이 가정통신문 사인 말고는 잘 없는데, 펜을 잡는 것이 이렇게 힘이 많이 들어가는 일인지 잊고 있었다.

간편하게 파바바바 타자나 터치스크린으로 쓰지 않고 한 자 한 자 눌러 적으라고 한다면, 세상의 글과 말은 지금의 몇 분의 일로 줄어들지 않을까, 세상까지 아니어도 내 글과 말은 그렇지 않을까, 하면서도 볼펜을 다시 쥐지 않고 키보드 전원을 켠다. ㅋㅋㅋㅋㅋ

며칠 전에 타이 음식점에 똠양꿍이랑 팟타이를 시켜 먹었다. 똠양꿍은 국물이랑 건더기 일부 뿐이라 집에 있던 쌀국수를 삶아서 퐁당 빠뜨려 먹었는데 쌀국수를 조금 더 삶을 걸 하고 아쉬웠다. 레몬그라스는 씹히지 않아 실수로라도 우물거리면 퉤 하고 섬유질을 뱉어야 했다. 그러다가 시집을 펼쳤는데 시에서 똠양꿍이 나와서 하, 나는 이 시 제목을 봐서 똠양꿍을 먹었던 걸까, 똠양꿍을 먹어서 시집에 똠양꿍 시가 실린 걸까 잠시 궁금했다.

3년 전에 황인찬의 시집을 처음 읽었다는데, 그 사이 3년이나 지났다는 게 너무 놀랍다. 3년이 지나도 휘발되지 않는 글도 있다는 게 신기한 다시 읽기였다. 시집 다시 읽는 건 아마도 네가 처음이야. 3년 후에 다시 읽을 지도. 다른 시집 읽다가 이 시집 읽으면 다른 시집이 샘을 낼까 봐 덮고, 또 한참 읽다가 미처 못 덮을 것 같이 점점 더 좋아서 겁이 나서 읽다가 일부러 덮고, 그러면서 읽었다. 적어 옮기려다가 문득 이거 3년 전에도 똑같이 밑줄그었을 걸, 하는 부분이 있어 찾아 보니 어떤 부분들은 정말 그래서, 그 다음부터는 그냥 뭐 이미 그었을 거야, 하고 따로 옮겨 적지 않았다.

3년 전에는 내가 소설 강좌 들으러 다니던 건물에서 황인찬이 시 읽는 법을 가르치고 있었다. 마음으로만 가 보고 싶고 가진 않았다. 그리고 독후감으로 소설 존나 후지게 썼네 창피하다 창피해 막 그렇게 욕을 바가지로 썼던 소설가가 또 그 건물에서 강의를 해 가지고 어느 날 수업 들으러 엘레베이터를 탔다가 엘레베이터 안에서 마주쳤는데 소설가의 표정이 너무 어두워가지고 나는 괜히 미안하고 아는 얼굴이라고 아는 척 할 수도 없고 그냥 악성 독후감은 참 미안한 것이구나 생각을 했다. 황인찬도 탔을 엘레베이터지만 공간은 겹쳤지만 다행히도 시간은 겹치지 않았다. 나는 다행히도를 자꾸 다행이도 라고 쓰고 나중에 고친다. 다행이다.

+밑줄 긋기

-쌓인 눈을 밟으면 소리가 난다

작은 것들이 무너지고 깨지는 소리

…

“이런 삶은 나도 처음이야”

그렇게 말하니 새하얀 입김이 공중으로 흩어졌고

(‘사랑과 자비’ 중)

-벌써 여름이구나

그렇게 말하는 순간 지난 여름에도 똑같은 말과 생각을 했다는 것을 알게 된다

그렇게 알아차리는 순간 이 알아차림을 평생 반복해오고 있다는 것을 알게 된다

그 순간마다 여름은 창턱을 떠나 날아갈 준비를 한다

…

이 누적 없는 반복을 삶과 구분하기 어렵다는 생각이 이 시의 서정적 일면이다

(‘아카이브’ 중)

“사랑 같은 것은 그냥 아무에게나 줘버리면 된다.” 는 시인의 말에 3년 전에는 아무에게나는 아냐. 라고 했었다. 그런데 3년 쯤 저 말을 생각하다보니 아닌 게 아닐 수도 있겠다. 저 말을 멋 없게 다르게 고치면 ‘우리는 누구나 사랑할 수 있다.’ ‘우리는 무엇이든 사랑할 수 있다.’ 그렇다면 나는 고개를 끄덕끄덕.

+그런데 내 시집은 뭔 수놓은 씨스루 같은 걸 입고 있네.