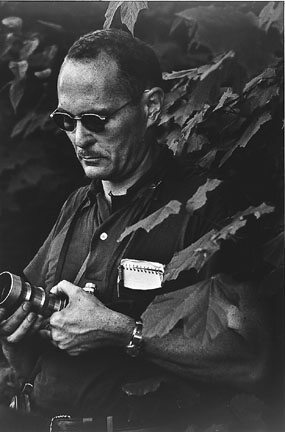

언제부터인가 나는 사진이 좋아지기 시작했다. 그 시작은 퓰리처상 사진을 보면서 였지만 유진 스미스라는 사람을 통해서 더욱 강렬해지기 시작했다.

그의 작품은 마치 내 마음의 구석을 너무나 진하게 그려놓았다. 사진 한점마다 담겨져 있는 그의 삶에대한 자세를 나는 볼수가 있었다.

나는 생각한다. 현장을 떠난 그 어떤 것도 싫어한다. 현장 없는 탁상공론식의 이야기들은 듣고 싶지도 않다. 그와의 인터뷰 내용을 읽어보면 그는 현장에서 이루어지는 보도 사진을 고집했다고 한다. 자신은 이상론주의자이지만 현실에 뿌리 박은 이상론자임을 말한다.

나 역시 정지된 사물과 도시들, 스튜디오에서 제작되어지는 잘 만들어진 사진은 싫어한다. 사진은 나에게 있어서 하나의 도구이다. 삶을 포착해내고 정지된 순간에서 장구한 역사와 시간을 이야기 하고 싶으며, 그 속에서 인간을 이야기하고 싶고 삶을 이야기 하고 싶은 것이다.

그래...삶은 현장이다. 삶은 언제나 비바람 부는 거친 현실속에서 이루어지는 것이다. 사진은 나에게 좋은 구도와 색감을 표하는 것을 넘어서 삶을 보여주어야 하고 사랑을 보여주어야 하며, 더 나아가 미래를 보여주어야 한다. 인간의 비참함을 이야기 하며 삶에서 숨겨져 있는 대중속에서 드러나지 않는 그리고 드러내지 않는 부분들을 사진들은이야기 해주어야 한다고 나는 생각한다.

우연히도 만나게 된 유진 스미스의 작품들....내 가슴을 뜨겁게 하고 현실을 감슴아프게하고 미래의 떠오르는 여명을 나에게 기대하게 한다.